ESQUISSE DE LECTURE SEMIOTIQUE DE « A NEW YORK » DE LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Ethiopiques n°52

revue trimestrielle

de culture négro-africaine

1e semestre 1989- vol. 6 n° 1

Le présent travail a pour objet une esquisse de lecture sémiotique d’un poème de Léopold S. SENGHOR : « A New York ». Ce poème est extrait du célèbre recueil Ethiopiques [1]. Tout comme Papa GUEYE NDIAYE, nous tentons ici de ne pas appliquer à la littérature africaine certaines méthodes critiques désuètes de la littérature occidentale. La Sémiotique nous apparaît comme une théorie neutralisée susceptible d’apporter un éclairage nouveau au texte qui nous concerne en particulier et à la poésie senghorienne en général.

Nous considérerons pour ce faire « A New York » comme un ensemble de messages sémantiques manifestant un nombre limité de catégories qualificatives. Cette perspective invite à recenser les actants et donc à incriminer les acteurs et l’identité qui les soutient dans une optique dite traditionnelle. Il nous incombe dès lors de proposer un modèle intégrant les catégories sémiques, c’est-à-dire organisant les relations hypotaxiques que le texte manifeste au niveau des séquences. On entend en linguistique par relation hypotaxique, la relation hiérarchique reliant deux termes situés sur deux paliers de dérivation différents (exemple relation entre principale et subordonnée, entre déterminant et déterminé).

Cela étant clarifié, il s’agit de dégager le système paradigmatique immanent qui se projette dans le discours avoué par le poète lui-même. Or, ce discours est ici le poème « A New York » dans lequel se profilent selon Papa GUEYE NDIAYE trois pôles thématiques de la découverte du poète.

D’abord le New York de Manhattan, de la communauté blanche, où la vie se définit en termes de beauté artificielle et agressive, l’homme en termes de démesure et d’inhumanité. Ensuite, le New York de Harlem, de l’ivresse nocturne et dionysiaque, de la Mecque Noire, patrie des âmes exilées. Enfin, c’est le New York idéal, appelé par le cœur du poète : celui de l’unité retrouvée des races et des cultures. En passant, il importe de dire ici que la sémiotique greimassienne avance l’expression sémiotique des cultures pour exprimer le mélange syncrétique qui découle du choc heureux des cultures.

D’une manière générale, si la part de Senghor consiste dans une élaboration stylistique incessante, qui appelle à elle seule une étude particulière, l’approche que nous préconisons sera une sorte de réduction de la réduction, une méta-réduction qui part du poème pour aboutir au texte conçu par le critique que nous sommes. Or pour nous – et c’est le point de départ de toute approche linguistique saine la langue occupe une place capitale dans la trituration stylistique. Il s’agit de décomposer le texte senghorien pour mieux le recomposer. A ce sujet, nous posons que la langue n’est pas une représentation collective. Elle est une véritable institution sociale, un système de signes exprimant des idées.

Elle est donc comparable, de ce point de vue aux autres systèmes de signes et relève de la sémiotique « science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale et formerait une partie de la psychologie générale ». Cependant elle n’a pas plutôt fixé la place de la linguistique qu’elle l’en isole aussitôt en faisant intervenir la notion d’arbitraire du signe linguistique qui écarte totalement la langue des autres institutions et lui confère son originalité.

La sémiotique du texte figuratif en général et du texte poétique en particulier se trouve obligée, pour assurer ses premières démarches, de postuler l’existence d’un univers poético-sémantique. Celui-ci est considéré comme la totalité des significations antérieurement à toute analyse. Ainsi elle empiète immédiatement sur le « sociologique » en distinguant arbitrairement l’univers collectif et l’univers individuel. La sémiotique peut alors envisager de définir le sociolecte comme la manière spécifique propre à chaque société d’interpréter et d’assurer tant l’univers collectif que l’univers individuel (c’est-à-dire d’expliciter pour elle ce qu’elle entend par les figures culture etnature, vie et mort.

Du reste, ces dernières sont en bonne place dans le poème « A New York ». En fait, dans la dichotomie lévi-straussienne, on peut considérer l’opposition nature/culture comme le premier investissement élémentaire de l’univers sémantique social (parallèlement à la catégorie vie/mort qui caractérise l’univers individuel) et susceptible de ce fait, de servir d’universel que l’on peut postuler en entreprenant l’analyse de tout micro-univers de ce genre. Dans le poème « A New York », le passage de l’univers social à l’univers individuel et humain se sent partout. Les images ne manquent pas qui servent à illustrer ces deux oppositions binaires de Lévi-Straus.

Pour cerner toutes ces questions dans le poème, nous tâcherons de convoquer et d’interroger la grammaire fondamentale du texte. Nous poserons alors à la suite de Greimas que toute grammaire présente, de façon plus ou moins explicite, deux composantes, une morphologie et une syntaxe consistant en un ensemble de termes opératoires ou de manière de manipuler les termes de la morphologie. Ce préambule nous servira donc à aborder d’une part l’analyse séquentielle du poème et d’autre part l’examen de l’expression et du contenu qui nous fera déboucher sur l’étude structuro-sémantique du texte.

- L’homogénéité sémantique et l’analyse séquentielle du poème

L’explication d’un poème se doit d’être une fête de l’esprit et du cœur. Elle doit permettre au lecteur d’entrer dans la substance du texte en vue de mieux le posséder et l’amener à soi. Ceci dans le but de dégager son sens à lui parmi les sens multiples d’un texte donné. Pour ce faire, il faut savoir faire ressortir les aspects fondamentaux que seule l’analyse approfondie peut révéler ? Nous pensons ici aux termes de Dumézil appréciant son maître Marcel Granet : « j’ai écouté, regardé ce grand esprit extraire avec autant de délicatesse et de respect que d’énergie la substance susceptible du texte au premier abord insignifiant, voire insipide ; je ne peux pas faire tort à aucun de mes maîtres en déclarant que c’est en face de celui-là, dans la petite salle de notre section de sciences religieuses à l’Ecole des Hautes Etudes, que j’ai compris à trente cinq ans passés, ce que doit être une explication de texte ». On trouve fort heureusement le concept de religieux dans cet extrait. Or nous posons que l’écoute d’un poème doit être religieuse. Elle doit être soutenue si l’on veut détecter un sens et du sens au texte que l’on manipule ainsi que tous les sens et le sens de ce dernier.

Le poème est souvent d’un abord difficile et c’est le cas de « A New York », texte dans lequel se mélangent des éléments africains et européens. Senghor tout comme dans sa poésie – globalement parlant – sait tenir le lecteur en éveil. D’entrée de jeu, il s’arrête à la beauté de New York, à ces grandes filles d’or aux jambes longues. Ce qui typifie l’isotopie de la beauté. Car New York est belle, surtout la nuit lorsque le néon se mélange aux emblèmes lumineux. Cela nous fait toucher du doigt

- a) Les attributs de New York

sa « beauté »

ses « grandes filles »…

ses « yeux de métal bleu »

son « sourire de guivre »

ses « rues à gratte-ciel »

ses « yeux de chouette »

les « trottoirs chauves de Manhattan »

les « hautes cendres de terrasses »les « jambes de nylon »

les « klaxons qui hurlent »

- b) les non-attributs de New York

sans puits ni pâturages

pas de rires d’enfants en fleur

pas un livre où lire la sagesse

Cette partie constitue d’ailleurs la première séquence du poème. En choisissant à la volée quelques éléments sémantiques dans cette liste, on s’aperçoit que la beauté de New York est bien clamée par le poète. Mais à côté de cela, il y a les aspects négatifs de la ville typifiés par le bruit, l’absence de végétation et l’aspect pollué de la ville d’une façon générale. La corrélation entre les termes la « beauté », les « trottoirs chauves de Manhattan », les « klaxons qui hurlent » montre les avantages et les désavantages de la grande ville qu’est New York.

Cette cité est belle et attirante, elle allie les plaisirs des yeux aux plaisirs charnels. Mais à côté de cela, il y a tous les inconvénients dont le bruit « ce qui vous tape sur le système », le plaisir est donc réduit et là les non-attributs de New York ajoutent une teinte d’inachevé. En effet, il vous manque l’eau pure et la verdure de la campagne ; il vous manque l’affection des enfants mais il vous manque surtout la sagesse dans un pays qui détient pour ainsi dire le savoir universel. C’est ainsi que l’on a pu dire à juste titre que l’Amérique s’universalise alors que le monde s’américanise. Senghor attire l’attention du lecteur sur le charme faussement séducteur de New York. On a l’impression de tout y trouver mais il manque une dimension clef, la spiritualité.

C’est ainsi que l’on y connaît l’« insomnie » et les nuits agitées de « feux follets » ainsi qu’une existence où tout se monnaie. L’isotopie de la vie technicienne est présente partout. Elle industrialise jusqu’aux membres du corps. Ces images instaurent la clôture de la séquence première et nous aboutissons ainsi à la deuxième séquence. A ce niveau, il importe de préciser que le problème de la signification se situe au centre des préoccupations actuelles. C’est le point de vue de Greimas. En réalité, pour transformer l’inventaire des comportements humains en anthropologie et les séries des événements en histoire nous ne pouvons que nous interroger sur le sens des activités humaines et le sens de l’histoire.

Le monde humain nous paraît se définir comme le monde de la signification. Le monde ne peut être dit « humain » que dans la mesure où il signifie quelque chose. Il en va de même de la poésie senghorienne qui ne peut être dite poésie que dans la mesure où elle a un sens bien précis et répond à un décompte sémantique bien spécifique. Nous entendons par là la décomposition du texte qui nous permet de lui donner une acception précise. Les règles mathématiques ne sont pas en reste, car il faut additionner des termes, les soustraire, les diviser, et les multiplier dans la lecture en vue de parvenir à une construction sémantique provisoire. C’est d’ailleurs le sens imagé qu’il faut donner au premier vers de la deuxième séquence : « Voici le temps des signes et des comptes » une image des formules bibliques selon P. G. NDIAYE. Et cette image est complétée par « les trombones de Dieu », ce qui continue de nous plonger dans l’isotopie religieuse.

Ensuite nous retombons sur un effet de sens humain après le divin. Cela se traduit par le cœur qui bat « au rythme du sang, ton sang ». La charge sémantique de cette expression exprime en même temps la rhapsodie, cette répétition délibérée des lexèmes au sein du discours, laquelle est typique des langues africaines. A cela, il faut ajouter le chevauchement entre « l’heure du thé » et le « Harlem bourdonnant de bruits de couleurs solennelles… » Nous avons ici un chrononyme et un lieu topique de l’univers New Yorkais. En effet, l’heure du thé est presque sacrée et on fait tout pour ne pas la manquer. Quand à Harlem, c’est la Mecque Noire, c’est aussi le lieu de la révolution noire américaine.

Le chrononyme suivant est la fuite du jour qui sépare les sèmes Nuit et Jour. Chez Senghor, il importe de la redire, le passager de la Négritude à la nuit est aisé. Il prend une résonance particulière puisque la nuit en Afrique est le moment de la rencontre avec autrui et s’oppose à l’effroi et à l’isolement du soleil de midi qui a toujours terrorisé l’auteur. Or cette opposition est manifeste ici. Mieux au-delà de cette nuit immédiate, il y a la nuit pleine de forces vitales, la nuit, moment de repos et de répit chez les peuples sahéliens en particulier, car l’on est loin du fonctionnement sans arrêt du cerveau et de l’esprit propre à une cité comme New York.

Senghor appelle cela « l’heure pure où dans les rues Dieu fait germer la vie d’avant mémoire ». Il s’agit ici d’un acte de communication complet accompagné du faire-vie. Nous l’avons déjà souligné à propos des oppositions levi-straussiennes. L’heure pure constitue le fonctionnement du temps en « temps pur » et « temps impur ». Est-ce à dire que c’est l’heure la plus appropriée aux démarches des êtres humains dans New York ? En fait tout semble rayonner comme des soleils à cette heure particulière. Le poète s’arrête au sortir de là à la végétation représentée thématiquement par « blés » et « pavés labourés », produits du printemps et de l’été. Il s’ensuit une rupture créée par le ciel en train de neiger au soir des fleurs de coton ».

Nous avons pour ainsi dire la ronde des saisons qui aboutit à « l’angoisse bouchée de tes larmes… » Le côté stressant de l’hiver durant lequel on travaille beaucoup est mis en exergue ici. Au delà de cela, on peut considérer que l’expression renvoie à la trompette bouchée, symbole de la souffrance des Noirs exprimée dans le jazz et le gospel. C’est d’ailleurs tout le sens du vers qui ouvre la séquence finale New York. « Je dis New York, laisse affluer le sang noir dans ton sang ».

L’auteur interpelle l’Amérique et souhaite qu’une entente plus durable se scelle entre Noirs et Blancs dans la ville de la Mecque Noire. Il faut noter au passage l’emploi de termes relevant de la sexualité : les croupes rondes de soie et les seins de fer, termes renvoyant à une jeunesse éternelle. Contexte dans lequel peut s’effectuer la réconciliation du Lion du Taureau et de l’Arbre. Bref, la conciliation des inconciliables.

Senghor encore une fois s’arrête sur un thème qui lui est cher, le métissage des cultures, l’entente durable et prolongée entre les populations formant l’entité ethnique new yorkaise en particulier et américaine en général. L’auteur rêve et dans l’univers poétique, le rêve est permis surtout s’il a des chances de correspondre à quelque chose de vrai. Et le tout débouche sur « l’idée liée à l’acte, l’oreille au cœur, le signe au sens ». Ce ver est d’un sémantisme brûlant. Il traduit la haute portée de l’action bien pensée qui draine les sens (l’oreille et le cœur) avant de donner naissance à une signification profonde. Il faut noter qu’en sémiotique le signe est une unité du plan de la manifestation, constituée par la faction sémiotique c’est-à-dire par la relation de présupposition réciproque (ou solidarité) qui s’établit entre des grandeurs du plan de l’expression (ou signifiant) et du plan du contenu (ou signifié) lors de l’acte de langage. Alors que le sens, propriété commune à toutes les sémiotiques, est un concept indéfinissable.

Il peut être considéré soit comme ce qui permet les opérations de paraphrase ou de transcodage, soit comme ce qui farde l’activité humaine en tant qu’intentionnalité. Antérieurement à sa manifestation sous forme de signification articulée, rien ne saurait être dit du sens à moins de faire intervenir des présupposés métaphysiques lourds de conséquence. Ce n’est pas étonnant si quelques lignes après Senghor parle des « oreilles de Dieu qui d’un rire de saxophone créa le ciel et la terre en six jours. Et le septième jour il dormit de grand sommeil nègre ». Passage qu’on peut rapprocher des lignes bibliques ou coraniques sur la création.

On peut se demander également si dans l’optique de l’auteur Dieu est noir, une coïncidence avec un ouvrage de Brunot Chénier. Un Dieu noir dans cette perspective correspondant à la force première, voire par essence. Tout le mythe de l’antériorité dela race par rapport aux autres races de l’Afrique berceau de l’humanité rejaillit ici. Dans le même ordre d’idées la relations entre le saxophone, instrument typique dans le jazz et le sommeil nègre indique toute la beauté de la vie. On jouit des plaisirs terrestres et l’on dort du sommeil des justes. Tout un faire programmatique se dégage ici et il est tentant de dégager le système des oppositions sémiotiques rendues plus manifeste par l’apparente richesse du récit.

En effet, la critique – découverte du poème – consiste dans la convocation sélectionnée d’un certain nombre de discours référentiels dont les formulations condensées se trouvent disposées selon un certain ordre dû au faire susmentionné. Il s’agit ici d’un discours « classique » dont l’auteur se débarrasse à l’avance en en attribuant la paternité à un narrateur imaginaire. L’emploi de l’impersonnel « il » qui revient un certain nombre de fois dans le poème permet d’inférer ce que nous venons d’avancer. Il faut auparavant noter que le dernier « il » apparaît dans un contexte original : « Mais il suffit d’ouvrir les yeux à l’arc-en-ciel d’avril ».

Or, il s’agit d’un mois pluvieux à New York et l’eau est indice de bonheur et de jouissance car c’est une denrée clef dans le fonctionnement du corps humain. Le wolof n’utilise-t-il pas le mot « ndox » si coulant pour exprimer le terme eau ? Avant d’en finir avec cette analyse séquentielle, il serait bon de rappeler :

1°) que, à la différence du mythe chaque œuvre littéraire, quel que soit par ailleurs son genre, se constitue en un système clos sur lui-même, coextensif à son propre groupe de transformation. Ici ces dernières sont fondées sur le passage respectif d’un type de New York à l’autre.

2°) que, à la différence du roman qui prend son temps et dans lequel la composition se trouve priviliégiée aux dépens des autres plans, chaque œuvre poétique, ramassée sur elle-même, joue sur tous les plans à la fois : platonique, grammatical, sémantique, etc. Nous en reparlerons plus loin.

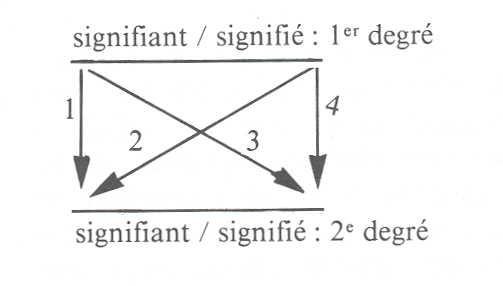

3°) enfin que soumettre un poème à l’analyse structuro-sémantique, c’est le reconnaître comme discours d’un langage au deuxième degré qui réorganise le signifiant et/ou le signifié au premier degré en nouveau (x) signifiant et/ou siognifié, selon le schéma suivant où les transformations sont indiquées par les flèches :

On n’aura guère de peine à reconnaître que tout discours littéraire se conforme à ces transformations d’une manière ou d’une autre, bien plus que le discours quotidien qui n’est cependant pas incapable d’en faire autant. Alors que le mythe comme le roman se satisfait essentiellement (mais pas exclusivement) de la transformation, la poésie par contre utilise toutes les transformations à la fois. L’analyse elle-même qui relève d’une confrontation dialectique des deux premiers degrés se constitue comme discours d’un langage du troisième degré, le problème de la traduction apparaît ici. Lorsque Senghor passe du sérère au français, il entreprend une traduction. L’auteur, tout comme l’élève africain qui apprend, passe de la langue orale à la langue écrite mais aussi d’une langue à l’autre. C’est donc pour ainsi dire une double traduction.

Et cela est typique des poètes et des conteurs africains utilisant le français comme langue d’expression. Ils projettent leur propre vision sur leurs écrits et cela leur permet de détecter ne serait-ce qu’en partie la vision du monde des populations dont ils s’occupent. Cette vision-mentalité des habitants n’est-elle pas en fin de compte ce que nous cherchons à dépister en sémiotique lorsque nous tentons de découvrir dans un énoncé les préoccupations et l’attitude de son énonciateur ? Mais le travail est d’autant plus difficile que dans le cas qui nous concerne, il s’agit de passer d’un système sémiotique A à un système sémiotique B, ce qui rend le problème à la fois complexe et épineux, car c’est toute la question du passage de l’oralité à l’écriture qui est posée dans un sens quelque peu différent. Nous venons d’en parler et cela va nous conduire maintenant à l’examen de l’expression et du contenu.

- L’examen de l’expression et du contenu : l’étude structuro-sémantique du texte

L’expression et le contenu d’un texte font appel à l’étude des procédures propres à l’auteur pour générer du sens. Dès lors, l’étude du texte supposera une mainmise sur la réalité stylistique ainsi que des relations de corrélation sémantique. Les sémanticiens comme Greimas ont fait observer que le modèle taxinomique de base, du fait de la stabilité des relations qui définissent ses termes structurels peut être considéré comme le premier noyau d’une morphologie élémentaire. Dans « A New York », cette dernière est constituée presque essentiellement par la partie séquentielle du poème.

Cependant l’examen des conditions de la saisie des sens montre bien que la signification, dans la mesure où l’on cherche à la trouver dans l’objet, apparaît en même temps susceptible d’une représentation dynamique dès qu’on le considère comme une saisie ou comme la production du sens par le sujet. En somme dans la perspective greimassienne, le progrès fondamental de la linguistique de l’entre deux guerres a constitué à établir l’évidence que l’analyse commencée sur le plan des signes peut se poursuivre et rendre compte du phénomène linguistique en opérant la disjonction des deux plans simple du langage. A savoir l’expression et le contenu. Il faut en outre soumettre chacun d’eux séparément à une segmentation et une systématisation non plus des signes, mais pour employer le terme hjemslévien des figures.

Il s’agit alors d’unités construites et non pas manifestées des deux plans. Ensuite, le mot d’ordre de la destruction du signe, on le voit, n’a pas attendu la montée d’une nouvelle génération de critiques littéraires. Aussi paraît-il opportun d’interroger l’analyse qui va être faite pour voir comment on peut concevoir l’articulation du discours poétique sur chacun des plans, avant de chercher à reconstituer l’objet poétique dans sa totalité. Cette démarche analytique devenue classique se comble d’une nouvelle exigence théorique. La linguistique d’après-guerre a ajouté au principe d’articulation autonome des deux plans de considération portant sur les niveaux en profondeur. Les unités dont les réalisations syntagmatiques sont de dimensions plus réduites se situeraient au niveau du langage plus profond tandis que les unités plus larges seraient considérées comme des unités de surface.

Nous touchons ici à la terminologie de Chomsky qui considère dans l’énoncé linguistique de surface la structure profonde. Greimas, dépassant cette énonciation théorique va plus loin et postule l’existence d’une syntaxe autonome. Selon lui, il semble possible à l’heure actuelle, de reconstituer brièvement, en leur donnant une forme quasi linéaire finalisée après coup, les principaux progrès qui ont pu être faits à partir de la description élaborée par Vladimir Propp, du conte merveilleux russe considéré comme un modèle analogique susceptible d’interprétations multiples. Le point de départ est l’effort consistant à donner à une succession canonique d’événements une formulation plus rigoureuse qui lui accorderait le statut de schéma narratif.

Ainsi, en conférant aux fonctions de Propp la forme d’énoncés simples où « fonction » était interprétée à la manière de Reichen-Bach comme une relation entre actants, on voyait apparaître le schéma comme une suite d’énoncés narratifs faisant ressortir le long de son déroulement des récurrences et des régularités. Et permettant du même coup, la construction d’une grammaire entendue comme un modèle d’organisation et de justification de ces régularités. La poésie senghorienne épouse une grammaire particulière et s’exprime à l’aide d’une syntaxe propre à l’auteur.

C’est également une méta-poésie, une poésie de la poésie en ce sens que l’auteur construit du poétique sur du poétique. Il se sert des éléments africains pour aboutir à un texte français défrancisé selon le mot de Sartre. On y trouve des régularités apparaissant comme des projections sur le développement syntagmatique de catégories paradigmatiques mises à plat. Une telle armature, pour employer le mot de Lévi-Strauss, tout en imprimant une telle orientation dynamique du discours le disciplinait et le clôturait en même temps.

Au niveau des termes, on trouve des Lexèmes récurrents telles les expressions relevant de la sexualité, thème cher à Senghor dont on connaît bien le texte « femme noire ». Il s’agit ici de « croupe », « seins », « jambes longues ». Sur le plan du Style, la répétition est un leitmotiv et la phrase imagée circule librement. Le style global de « A New-York » comme le style de Ethiopiques en général, est un creuset où se rencontrent les cultures occidentales et africaines. Nous l’avons déjà signalé ; C’est ainsi qu’à côté des « yeux de métal bleu », « des rues à gratte-ciel », on trouve le « puits », le « pâturage ». Dans les jugements recueillis dans Léopold Sédar Senghor de Mercier et Battestini, on trouve des points de vue mitigés sur la poésie de Senghor que l’on décrit par ailleurs comme une poésie de l’instinct le plus sauvage. L’auteur retourne vers les sources de la conscience africaine. Il va plus loin et c’est la raison pour laquelle il nous touche plus profondément que les autres poètes africains.

Dans le poème « A New York » on trouve l’attrait de l’exotisme le plus pur mélangé à ce qu’il y a d’éternellement humain chez tout homme, qu’il soit blanc ou noir, au niveau du langage et de l’expression. Il faut noter que pour Senghor, le français n’est pas tout à fait une langue étrangère puisqu’il l’a apprise dès l’enfance. Il lui semble seulement qu’il y a un léger décalage entre ce qu’il voudrait dire et ce qu’il dit. Mais les mots retrouvent souvent une pureté originelle et trempent dans la sève première du sérère ou des langues du Sénégal. Ils perdent leur blancheur originelle et se relèvent des arêtes oubliées et lancées par le poète noir, ils se cognent et dansent.

On assiste à une destruction du langage et à une récréation en profondeur d’une langue surréaliste parce qu’empruntant des moyens fort originaux. Tous les dons qu’on s’attend à trouver chez un poète se rencontrent ici avec une opulence en des mélopées d’un rythme frénétique. Senghor passe d’un thème à l’autre, mêle le lyrique à l’épique, sans jamais rompre la continuité du chant. C’est ainsi que « A New York » constitue un tout entier qui ne se décompose thématiquement que pour les besoins de la compréhension partielle d’abord et totale ensuite.

En somme, on peut avancer sans risque de se tromper que le procédé senghorien est une passion véritable où le pouvoir du chant, comme la force déchaînée de la jeunesse, a la profonde sincérité de l’émotion. C’est aussi une poésie où le poème devenant conte se transmet à la manière dont le conteur traditionnel raconte ses histoires au public auditoire ou narrateur. Du reste, le rôle essentiel du conte en tant que véhicule sociolinguistique a été bien examiné par Maurice Delafosse. En effet, l’auteur constate « parmi : les nombreux avantages que peut procurer la connaissance de la littérature populaire d’un pays déterminé, l’un des plus précieux est de donner une idée à peu près exacte de la mentalité des habitants de ce pays. A cet égard, un simple recueil de contes nous renseigne beaucoup mieux que la savante dissertation dont on est toujours en droit de craindre la subjectivité ».

Plus loin, l’auteur ajoute : « c’est pourquoi une collection de contes et de proverbes populaires, à condition qu’elle ait été scrupuleusement transmise présente une valeur scientifique incontestable parce qu’elle met à la disposition des ethnologistes (sic) la documentation la plus objective qui se puisse imaginer ». Il en est à peu près de même pour la poésie. Elle présente une valeur inestimable pour qui veut comprendre le mode de fonctionnement de la société du poète. Dans « A New York » par exemple, on pense que l’auteur appartient au sud et cherche à concilier ce dernier au Nord. Cela apparaît bien dans le vers « la réconciliation du Lion et du Taureau et de l’Arbre ». Les références à l’Occident et à l’Afrique sont multiples et multiformes. Nous en avons donné des exemples. Il faut ajouter ici l’opposition entre « les panaches des sorciers » et les « trottoirs chauves de Manhattan ». Mais aussi le « grand sommeil nègre » et les klaxons hurlant aux heures vides.

On note ici des expressions appartenant aux métamythologies africaines et occidentales, mais aussi des éléments discursifs importants. Ne l’oublions pas, le conte populaire tout comme le poème est un processus discursif, un processus dans lequel la langue occupe un rôle central. En effet, nous pensons qu’on ne sauraitrien comprendredela conception du savoir chez les africains – les Wolofs et les Sérères y compris – si l’on ne s’efforce pas de saisir le caractère ontologique qu’ils confèrent à la parole. Celle-ci est une continuation de l’être, une essence un principe agissant et efficace.

Mieux, la parole est une force que le Wolof privilégie parmi toutes les autres. En effet, c’est par le verbe que Dieu à crée le monde. Mais il s’agit d’une parole joviale et Senghor le note dans le poème. « Et les oreilles, surtout les oreilles de Dieu qui d’un rire de saxophone créa le ciel et la terre en six jours. Et le septième jour, il dormit du grand sommeil nègre ». Dès lors il n’y a pas de cérémonie animiste sans paroles profanes ou sacrées, publiques ou secrètes, récitées psalmodiées ou chantées, voire criées. En creusant un peu plus, on arrive à concevoir ce pouvoir suprême de la parole.

En effet, dans l’univers wolof – sérère, le verbe qu’il soit magique, profane ou sacré, s’apparente au souille on pense ici à l’image du saxophone. Il est alors du côté de l’âme ou ruu. Mais il détient un sens : il procède alors de l’esprit ou xel. Cette double référence explique pourquoi il devient, dans l’édifice global des êtres forces, le primum movens qui met en branle les puissances permettant de tisser le monde et la puissance qui en découle. En effet, comme nous l’avons souligné, il existe pour l’homme une certaine vision de lui-même et du monde qui l’entoure, vision bâtie sur un certain nombre de valeurs de référence ou modèles culturels. Ceux-ci contribuent à le rassurer par rapport à une éventuelle menace de rejet de corps étranger et à conférer une certaine cohérence à ses propres actes et pensées.

Ce sont ces valeurs de référence qui lui permettent de savoir pratiquement à tout moment ce qui est bon, et donc permet sa survie et son épanouissement, et ce qui est mauvais et donc peut le conduire à sa destruction par le biais d’une réaction de rejet de la part du milieu et de l’environnement. Ces valeurs de référence ne sont pas immuables, elles évoluent lentement avec la société qui s’y réfère. Elles sont élaborées par ce que nous avons convenu d’appeler le référent culturel ou centre de référence. Dans le poème de Senghor, la ville de New-York sert de référence mais c’est un élément mitigé car l’auteur insiste sur le double aspect positif et négatif de cette cité.

Enfin, signalons le fait que la vie en société comporte une succession de décisions individuelles qui doivent être cohérentes et compatibles si l’on veut que la société continue à exister et à se développer. Cette cohérence des décisions individuelles est très justement assurée par le centre de référence, constate à un corps de base d’une vision cohérente du monde. C’est donc ce corps de valeurs de référence qui agit comme une sorte de grand harmonisateur des décisions et actes, même les plus futiles, les rend facilement interprétables et, donc permet à tout un chacun de réajuster son propre comportement en vue de la sauvegarde de l’harmonie sociale.

Pour nous, la vision du monde est la manière spécifique de percevoir les différentes réalités et objets qui peuplent l’univers ainsi que les multiples relations pouvant exister entre ces réalités et entre ces objets. Que sont l’homme, la femme, les animaux, les plantes, la lune, le soleil, les étoiles et tous les êtres cités dans le poème ? Quelles sont les relations existant entre toutes ces réalités ? Sont-elles indépendantes les unes des autres ou bien interagissent-elles les unes sur les autres ? Sont-elles plongées dans une hiérarchie de valeurs qui soumettent certaines à d’autres ou bien sont-elles toutes situées sur un même plan d’existence. Voilà quelques unes des questions auxquelles répond la vision du monde, une vision globale, synthétique, qui exige interprétation et qui bien souvent n’est pas explicitée.

Mais le problème qui se pose lorsqu’on étudie la poésie ou un poème spécifique de Senghor est de savoir si la vision du monde véhiculée par le texte est celle de l’auteur lui-même ou de la société sénégalaise. Le débat est ouvert et l’on peut avec juste raison pencher des deux côtés car les termes du problème restent les mêmes quel que soit le plateau de la balance que l’on considère. Dans sa « réponse au débat sur les conditions d’une poésie nationale chez les peuples noirs » (Présence Africaine n° 5, nouvelle série décembre 1955-janvier 1956) Senghor explicite bien la question en s’appuyant toujours sur le conte. Selon lui, il suffit de relire les contes de Birago Diop qui écrivait sous la dictée du fameux – Amadou-fils-de-Koumba pour se convaincre de la véracité du jugement sus-mentionné « le conteur négro-africain n’interprète pas les choses ni les hommes, qui restent objets.

Il ne raconte pas ses expériences, il ne commente pas les faits, il les présente ». Cela rejoint la problématique que l’on vient de soulever sur la vision du monde en rapport avec l’auteur ou la société. Bref « le conteur n’est pas impassible, il est passion. Il regarde les hommes et les choses du dedans, il participe à leur vie quittant la sienne : il est engagé en eux ». C’est pourquoi le conteur nègre est lyrique, lyrique comme le poète Senghor lui-même. « Usant d’une langue où les racines des mots sont concrètes, plongent dans la terre gorgée de sève et de sucs, il lui suffit de nommer, les mots les plus simples se font images, objets vivants.

En somme, participer aux mots, c’est participer au jeu des forces vitales, qui est l’expression du monde : de Dieu. En exprimant sa liberté, Dieu exprime du même coup la liberté des hommes. Car ce monde est celui de la liberté ». Senghor conclut son texte par une phrase révélatrice : « Oui conteurs et romanciers nègres de 1955, battez-nous le tam-tam et à son rythme, chantez-nous, dansez-nous vos récits ». En quelque sorte le récit du conteur tout comme le poème de Senghor contient une forte dose musicale, d’où les sonorités parfois sourdes et presque toujours euphoriques des vers. Un exemple nous est fourni par : « Qu’il donne à tes points la courbe des croupes et la souplesse des lianes » d’une part, et par « l’idée liée à l’acte, l’oreille au cœur, le signe au sens ».

D’une façon générale, nous disons qu’est poésie tout écrit qui utilisera le langage sans se laisser asservir par les acceptions rigoureuses des termes, le plan n’étant plus ici du positif et du banal. Et communiquera au lecteur ou à l’auditeur l’émotion, même du poète ou telle autre émotion, non définie par avance, qu’aura fait naître le choc du poème. Pour le poète, le normatif tend à disparaître et c’est la description qui l’emporte sur la prescription. Les effets grammaticaux servent à véhiculer des tonalités et des sens variés.

A ce sujet l’orientation métaphorique a un rôle très important dans l’idéologie de la poésie. Non seulement les chaînes métaphoriques sont censées « représenter » des « correspondances » mais l’orientation qu’on leur suppose est la désignation d’un eidos. Qu’on le nomme Nature, Dieu, Mal, ou profonde unité, il s’agit du signifié transcendantal que cherche la métaphysique ; or, si l’on voit la fonction de cette orientation dans la nature idéaliste, sa fonction dans une théorie descriptive est beaucoup moins claire. L’aspect métaphorique du poème agit forcément sur sa lisibilité. Les métaphores contribuent à rendre le texte pluri-isotope.

Dès lors, une théorie descriptive qui choisirait à priori de se limiter à une seule isotopie se confondrait avec une simple technique interprétative. Elle lirait un effet de sens du texte sans rendre compte des conditions structurales de la production de ce sens. Or ces conditions sont une donnée clef lorsqu’on cherche à scruter le sens profond du poème. Dans le poème qui nous concerne ici la production du sens est fonction des différentes lectures que nous faisons des différentes isotopies. Le sens découlant du déchiffrement du récit. Toutefois, ce sens global n’est pas un, il est multiple. Nous l’avons déjà mentionné.

C’est ainsi que la poésie senghorienne ne peut guère se prêter à une interprétation unisectorielle. Elle refuse de se laisser enfermer dans une boîte à une seule dimension. Toutefois, on trouve chez Léopold Senghor une unité profonde des sentiments, des rythmes et des ressorts de l’âme noire. Le nègre senghorien a retrouvé comme une conscience lumineuse de son appartenance intime. Il n’a plus qu’à manifester au grand jour ce qu’il a gardé d’essentiellement vivant d’unique. Senghor ouvre des brèches à travers lesquelles l’on reconnaît la fierté ancestrale, calme et foncièrement pacifique du Noir. Cependant l’auteur de Chants d’ombre est bien conscient que les revendications ne paient pas, que les cris de désespoir et de haine sont signes de faiblesse. Le poète chante partout la Beauté et cette dernière est la marque incontestable des cultures authentiques. Voilà en gros ce que l’étude sémantique du texte nous a permis de faire ressortir dans « A New York ».

III. Eléments conclusifs

A l’issue de cette étude, on peut commencer à poser que tout métalangage que l’on peut imaginer pour parler du sens est non seulement un langage signifiant ; mais aussi substantivant, il fige tout dynamisme d’intention en une terminologie conceptuelle. Et c’est sur les concepts que s’effectue tout le travail de mise en forme sémantique. Dans « A New York » par exemple, nous avons utilisé l’appareillage sémiotique pour fixer des aspects sémantiques qui seraient passés inaperçus autrement. De ce point de vue, nos anciens n’étaient pas aussi naïfs que l’on pense lorsqu’ils professaient à la manière d’un Bloomfield par exemple, que le sens existe bien comme une évidence, comme une donnée immédiate, mais qu’on ne peut rien en dire de plus.

Ils ont au moins eu le mérite de réduire le problème à une échelle plus accessible en cherchant à étudier les conditions clefs, la manifestation du sens, c’est-à-dire en décrivant cette ouverture sonore ou graphique, qui, tout en n’ayant rien à faire avec le sens, le laisse filtrer et parvenir jusqu’à nous. Si leur entreprise a finalement échoué, c’est en partie parce que satisfaits des résultats obtenus dans l’analyse du signifiant ils se sont attaqués aux morphèmes c’est-à-dire aux signes en pensant à l’aide des procédés formels tromper en quelque sorte le sens et passer imperceptiblement d’un niveau à l’autre ; du sens à la distribution des qualifications. Ils nous ont néanmoins légué le concept de « sens négatif » cette possibilité de dire que « pas » n’est point bas or, il y a entre les deux un écart de sens.

Dans notre analyse du poème, c’est cet écart sémantique que nous avons cherché à débusquer. Le sens négatif est ce qui nous a permis de formuler que « A New-York » n’est pas « Chaka ». Car le texte qui nous occupe a sa configuration propre. Il fonctionne comme un tout qui se suffit à lui-même. Tout ce que nous avons dit à propos du sens du poème repose sur la méthodologie que nous avons choisie pour l’aborder. Du coup, la rencontre avec le sens non seulement se justifie en soi, mais prend un nouveau sens pour nous : les procédures dites de description et découverte au niveau du signifiant deviennent pour la sémantique, des procédures de vérification, qui doivent être utilisées simultanément avec la description de la signification. Si le moindre changement dans l’état du signifiant signale quelque changement de sens, on ne doit enregistrer inversement le moindre changement de sens s’il ne peut être vérifié par la reconnaissance d’un écart correspondant dans le signifiant.

Il ne faut pourtant pas se faire d’illusions : ces procédures ne nous renseignent en rien sur le sens, elles ne font qu’établir une corrélation de contrôle entre deux plans indépendants du langage. Si la description de la signification reste arbitraire, les procédures de contrôle garantissent, cependant dans une large mesure, sa cohérence interne. Et la cohérence, on le sait reste un des rares critères de vérité que l’homme a imaginé. Cela a été bien mis en évidence par Louis Hjemslev. En partant de l’hypothèse de la cohérence nous avons établi le sens du poème. En effet les trois séquences qui le composent, travaillent en harmonie pour aboutir au texte cohérent du poète. « A New-York » pose le problème racial aux Etats-Unis et envisage les éléments do solution pour le résoudre.

Dès lors on peut avancer que pouvoir prévoir la réaction de l’homme et des hommes est du ressort du poète qu’est Léopold Sédar Senghor. Son receuil Ethiopiques perçoit ainsi tout en le dépassant l’actuel combat titanesque que livre le monde épris de paix contre l’apartheid. Somme toute les interrogations et les certitudes senghoriennes sont à mettre dans le sac du poète visionnaire. L’apartheid est une référence dans le poème et le poète envisage sa fin dans l’appel qu’il lance à New York supposé être un melting-pot. Toutefois nous avons montré en d’autres endroits que les différentes identités qui se proclament aux Etats-Unis tendent à enterrer le melting-pot à l’état pur.

L’auteur cherche dans son interpellation à informer les populations en vue de transformer la dure réalité qu’elles vivent. Et dans ce travail, il ne faut pas avoir peur de l’abstrait. Car il sert à déblayer des terrains restés en friche ne serait-ce qu’en formalisant davantage les problèmes qui se posent à l’intellectuel. Senghor soulève en passant le débat sur l’identité culturelle. Cette dernière ne suppose pas une culture identique mais des cultures plurielles. Dès lors l’ouverture sur l’universel n’est possible que si l’on a maîtrisé avec rigueur la culture locale.

La rigueur étant un signe intellectuel sain, il importe de ne pas s’en départir lorsqu’on analyse les problèmes culturels. Il importera de mettre en place une stratégie d’occupation du terrain culturel en Afrique par les Africains eux-mêmes. A ce sujet, Senghor a eu à se frotter à Soyinka sur la négritude. Mais l’expérience nous a montré que tant que le conflit concernait les Africains eux-mêmes, sa résolution n’a pas posé de problème. Elle fut d’autant plus possible que la négritude a un caractère changeant. Ce changement si nécessaire dans la perspective théorique.

Pour reparler de la négritude, en entreprenant les étapes, il y a donc tout d’abord « l’affirmation de la personnalité, la recherche des valeurs essentiellement africaines, le rassemblement de toutes ces valeurs, puis le dépassement de toutes ces valeurs en marche vers l’universel ». Senghor aime parler de l’universel, de cette civilisation planétaire qui syncrétiserait tout ce qu’il y a de mieux partout, en vue de parvenir au contexte d’échange et de coopération dans le meilleur sens du terme.

On retrouve dans les écrits senghoriens cette liberté militante constructive de cet ordre universel qu’espère avec ferveur notre société en douloureuse gestation. Cela présage un authentique humanisme porteur de l’empreinte irremplaçable de notre visage spirituel ; mais surtout d’un visage animé de reflets, d’un univers où le lancinant émoi de se refaire en recréant le monde, de subir limpides le regard le plus clairvoyant et le plus critique, marquera tous les hommes, en établissant la véritable communion des vouloirs, – sans pour autant effacer le timbre singulier de chaque âme, dans la totale symphonie humaine vibrante de la liberté et productrice d’Amour.

C’est cet Amour Universel et universalisant que chante Senghor dans « A New- York ». Le poète espère changer la face du monde à l’onde de ses chants.

Il souhaite une nouvelle forme de fraternité entre des hommes qui se respectent dans l’arène internationale. Ce sera un monde de reconnaissance dans lequel nous nous saluerons sur une base égalitaire, un monde dans lequel le génie créateur de l’Africain fécondera la technicité européenne.

Car enfin sans parler de l’irréductible originalité que nous confèrent la nature et notre passé), notre éveil et notre ouverture aux structures et rythmes de ce monde moderne nous détermineront à nous connaître puis à nous vouloir autres. Par conséquent à enrichir notre personnalité et modifier nos rapports avec l’Europe – qui y gagnera en équilibre. Voilà en gros ce que l’approche sémiotique nous a permis de faire ressortir à travers la trame de « A New- York ». L’analyse est néanmoins restée sommaire en certains endroits. Mais les contraintes graphiques peuvent servir à justifier les lacunes qui transparaissent par-ci-par-là.

[1] Nous utilisons ici l’édition critique et commentée de Papa Guèye Ndiaye, Dakar, NEA 1974 (pp. 80-83).

-LE DISCOURS ROMANESQUE DE WOLE SOYINKA

-A. KHATIBI ET LE CONCEPT D’AFRIQUE PLURIELLE

-LE FAIT LITTERAIRE DANS L’ŒUVRE DE HENRI LOPES : ELEMENTS D’UNE SOCIOLOGIE DE LA LITTERATURE AFRICAINE

-BOUBACAR BORIS DIOP : LE MENDIANT DU SOUVENIR PARCOURS SUBJECTIF DES TAMBOURS DE LA MEMOIRE PARIS, EDITION FERDINAND NATHAN, COLLECTION ESPACE