C’est en effet au Poète, à l’Humaniste et au Politique que les hommes de culture ont voulu rendre hommage en créant la Fondation Léopold Sédar Senghor le 31 octobre 1974.

Rappel

Le 31 octobre 1974, s’est tenue la séance officielle constitutive de l’association dénommée « Fondation Léopold Sédar Senghor », avec :

la nomination d’un Directeur Général en la personne du Pr. Djibril Tamsir Niane ;

l’installation du siège au 45 rue Carnot, puis dans le local qui abritera l’Université des Mutants pour le Dialogue des Civilisations à Gorée.

En 1975 il y a eu :

le 14 février : la séance solennelle de l’Assemblée générale consacrée à :

l’examen et l’adoption du projet de statut ;

la désignation des représentants du Conseil d’Administration.

le 24 juin : la délivrance à la Fondation, du récépissé de déclaration d’association, n° 3106/M.INT/DAGT du 24 juin 1975, qui détermine l’existence juridique de l’institution.

le 10 octobre 1975, un acte d’affectation d’un siège à la Fondation est ainsi libellé : « Par lettre n° 05874/CAB/DIPLO en date du 10 octobre 1975 de M. le Premier Ministre, la villa sise rue Seydou Nourou Tall angle René Ndiaye est affectée à la Fondation pour servir de siège à Dakar » (extrait de la lettre n° 0822/DTN/FS du 24 octobre 1975.

En 1976 :

Le Directeur Général Monsieur Djibril Tamsir Niane fait adopter la devise de la Fondation, un célèbre vers du Poète Président, traduisant sa pensée universelle : « Ceinture de mains fraternelles »

Aux USA est créée, pour la première fois, une association « Les Amis de la Fondation ». Plus tard ces amis sont organisés au Brésil et ailleurs pour devenir des Antennes.

En 1977 :

Est évoqué pour la première fois un « Comité scientifique, chargé de préparer les programmes culturels et scientifiques ».

Objectifs de la Fondation

Conformément à ses statuts, la Fondation Léopold Sédar Senghor a pour but :

- De sauvegarder et enrichir le patrimoine culturel africain,

- De favoriser, en Afrique, le développement de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Culture, celle-ci s’étendant aux domaines de la littérature, de l’art et des sciences humaines,

- D’aider à la formation de professionnels de la recherche comme de l’Enseignement supérieur par l’octroi de bourses d’études,

- De coopérer avec les institutions et fondations similaires dans le cadre de certaines opérations de caractère exemplaire et dans les divers domaines de la recherche en matière d’art, de littérature et de sciences humaines,

- Enfin, de contribuer à l’instauration d’un climat de compréhension et de coopération internationale.

Administration et fonctionnement :

La Fondation est administrée par un Conseil d’Administration, lequel nomme le Directeur Général

Activités et réalisations

Pour soutenir les plans d’« africanisation » du personnel des institutions universitaires, la Fondation a apporté un soutien financier important, accordé sous forme de subventions, d’aides et bourses, etc.

La Fondation a eu une importante activité éditoriale (revues, ouvrages) qui a permis l’accès à de nombreux travaux scientifiques sur l’Afrique et l’espace francophone.

Elle s’est également signalée dans l’organisation de rencontres scientifiques, relatives aux problématiques de la culture, du développement et de la paix, avec la participation de nombreux chercheurs et hommes de culture qui ont, de la sorte, impulsé une réflexion sur l’Afrique et le monde. On peut rappeler quelques manifestations d’une liste très longue :

- Colloque sur « Sacralité, Pouvoir et Droit en Afrique » (janvier 1980),

- Deuxième Congrès Mondial de la Diaspora Noire, organisé à Panama (mars 1980),

- Colloque international sur les Traditions Orales du Gabou (mai 1980 à Dakar),

- Participation à la réalisation des Expositions d’art contemporain sénégalaises à l’étranger.

La Fondation Léopold Sédar Senghor a su ainsi proposer des réponses adéquates, là où les Etats rencontraient des difficultés.

Mais au cours des années, elle a vu ses moyens décliner.

Son budget initial de 100 millions de Fcfa a été réduit à 50 millions en 1991, puis à 40, et se situe autour d’une trentaine de millions présentement, ce qui hypothèque l’accomplissement de ses missions originelles.

Ces difficultés persistent, au moment où les demandes qui lui parviennent se sont considérablement accrues. La revue Ethiopiques, lien fondamental entre les chercheurs et les hommes de culture, reçoit près de 70 propositions d’articles pour chaque numéro, mais ne peut en accueillir qu’une vingtaine.

Par ailleurs, il est devenu pratiquement impossible de répondre aux demandes relatives aux rencontres scientifiques, à l’édition d’ouvrages, aux bourses et aides, etc.

A cela s’ajoute le besoin impérieux d’une relance des activités de la Fondation, pour contribuer à redonner toute sa place à la Culture dans ce pays, dont elle a été l’un des vecteurs essentiels de la visibilité et du rayonnement dans le monde.

C’est dans cet état d’esprit que le Conseil d’Administration a décidé d’engager une recherche conséquente de fonds, afin de permettre la réalisation d’un programme ambitieux d’activités, tout en assurant la mise à jour des statuts de l’institution et l’attribution légale des locaux qu’elle occupe depuis sa création.

Visites guidées à la Fondation

Cérémonie dans les jardins de la Fondation

La bibliothèque :

La bibliothèque compte environ 4 000 ouvrages, dont plusieurs portent sur les œuvres de Senghor lui-même et de sa pensée notamment traduite en diverses langues étrangères.

Une autre partie est consacrée à la francophonie, à la littérature africaine et de la diaspora, à la littérature française, à l’histoire de l’Afrique, la philosophie, la religion, les arts et la poésie.

Il y existe également des encyclopédies et dictionnaires ainsi que d’intéressants travaux réalisés par des chercheurs notamment sur la culture négro africaine.

Vues de la bibliothèque

La revue Ethiopiques :

Créée en 1975 sous l’initiative du Président Léopold Sédar Senghor, la revue Ethiopiques est devenue aujourd’hui une des meilleures revues africanistes reconnues par le CAMES (Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur).

Cette revue parait tous les 6 mois, en 500 exemplaires distribués à travers le monde.

Un numéro spécial a été réalisé en 2011, dans le cadre du 10e anniversaire de la disparition du Poète Président ; sur le thème « Senghor d’hier à demain ».

Cette édition a donné aux différents auteurs la possibilité de mener une réflexion libre sur la vie et l’œuvre de l’homme.

Le mercredi 16 juin 2014, le Prix Cassiopée a été décerné à la revue Ethiopiques par le Cénacle européen des Arts et des Lettres de Paris. La cérémonie a eu lieu à la Fondation Léopold Sédar Senghor

Le Fonds d’archives

Le fonds d’archives est notamment constitué de discours, d’interviews et de conférences de presse que le Président Léopold Sédar Senghor a livrés à l’occasion de grands événements : congrès, colloques, remises de prix, rencontres au sommet des Chefs d’Etat, messages à la nation, réponses aux lettres de créances d’ambassadeurs, visites officielles, audiences solennelles d’ouverture des Cours et Tribunaux, etc.

Senghor a développé des thèmes majeurs portant sur la négritude, l’unité africaine, la culture, le développement, la francophonie, l’éducation, la construction de l’Etat de droit, la consolidation de la Nation…etc.

La Salle d’exposition

Elle se présente sous forme de musée constitué de quelques 500 pièces iconographiques et ethnoculturelles, retraçant la vie et l’œuvre de Senghor.

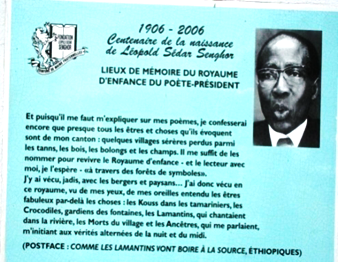

L’exposition permanente sur les lieux de mémoire du Royaume d’enfance du Poète Président Léopold Sédar Senghor », installée et inaugurée en 2007.

Il faut rappeler que pendant son enfance, le poète a largement parcouru l’espace de ce qui deviendra pour lui un « Royaume », auquel il s’est attaché fortement et dont il a évoqué de nombreux lieux-dits Ces lieux-dits ont revêtu une charge symbolique intense à ses yeux, occupé une place de choix dans sa poésie et sont devenus des lieux de mémoire du Royaume d’enfance du poète.

Composée de 19 sites aménagés, l’exposition permet d’aller à la découverte de ce royaume. Sa visite peut s’effectuer suivant deux circuits : Soit, partant de Dakar et passant par Mbour, on peut commencer par Ngasobil puis, Joal-Fadiouth, ensuite Mbissel, Fimela, Ndangane, Djilor, Simal, Faoye et enfin finir par Loul Sessène ; ou bien passant par Thiadiaye puis, le croisement Ndiosmone sur la route de Fatick, ensuite Loul Sessène, Faoye, Simal, Djilor, Fimela, Ndangane, Mbissel, Joal-Fadiouth et enfin arriver à Ngasobil.

Panneau présentant les lieux de mémoire du royaume d’enfance : Entrée de Loul Sessène.

n panneau similaire existe à l’entrée de Ngasobil.

La stèle à l’entrée de Ngasobil

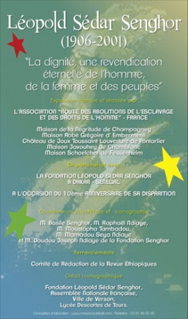

L’exposition itinérante

Cette exposition est composée de 19 tableaux, retraçant la vie et l’œuvre du Président Senghor.

Elle a été réalisée à l’occasion du 10e anniversaire du décès du Président Léopold Sédar Senghor ; en partenariat avec l’Association française dénommée Route des abolitions de l’esclavage et des droits de l’homme.

Des images, des extraits de poèmes de Senghor ainsi que des textes élaborés sont élaborés sur les tableaux en ordre chronologique, attestant de la véracité du parcours du Poète Président.

Participation à la Foire Internationale du Livre et du Matériel Didactique (FILDAK)

La Fondation Léopold Sédar Senghor a marqué sa première participation à la 12e édition du FILDAK (Foire Internationale du Livre et du Matériel Didactique de Dakar) qui a eu lieu en 2009.

La 13e Edition a été une réelle opportunité pour la Direction du livre et de la lecture (D.L.L), la Francophonie et la Fondation Léopold Sédar Senghor, de marquer conjointement de leur empreinte la commémoration du dixième anniversaire du décès du Poète Président.

La Direction du Livre et de la Lecture avait pris contact avec la Fondation pour formuler le souhait d’une Présence Senghor à la FILDAK, à travers le parcours et l’œuvre du Parrain. Un stand a été mis à la disposition de la Fondation, à titre gracieux.

- Par ailleurs, la Fondation a agi pour soutenir les plans d’« africanisation » du personnel des institutions universitaires. Elle a apporté un soutien financier important, accordé sous forme de subventions, d’aides et bourses, etc.

- La Fondation a eu également une importante activité éditoriale (revues, ouvrages) qui a permis l’accès à de nombreux travaux scientifiques sur l’Afrique et l’espace francophone.

Célébration du 10e anniversaire du décès de Senghor