ETHNOCIDE ET COMMERCE DU NOUVEL OR NOIR

Ethiopiques n° 74.

Littérature, philosophie et art

1er semestre 2005.

Altérité et diversité culturelle

ETHNOCIDE ET COMMERCE DU NOUVEL OR NOIR [1]

L’altérité est consubstantielle à l’art, du moins aux arts plastiques ; car en tant que langage, l’art instaure toujours et nécessairement une relation à l’Autre ; et les rapports qu’il institue entre Moi et l’Autre sont nombreuses et parfois complexes. Dans cette relation (ou ces relations), l’œuvre d’art assume une fonction de médiation ; entre l’artiste et l’Autre. Cet Autre revêt des figures diverses ; ce peut être Toi, dans le cas du portrait ; ce peut être également le public des musées ou des expositions, ou le simple amateur, ou l’acquéreur occasionnel, ou le collectionneur ou le mécène. Cette relation qu’institue l’art (tout art) est permanente, malgré ce qu’en dit Picasso ; car même dans la création, activité d’enfantement dans la solitude de l’œuvre d’art, la relation subsiste ; l’artiste ne crée pas que pour lui, pour sa seule jouissance et sa seule satisfaction. L’Art a toujours pour destination la société.

Certes l’histoire de l’art foisonne d’exemples d’autoportraits, à toutes les époques et chez de nombreux artistes ; et l’exemple le plus caractéristique est celui de Pablo Picasso qui, au cours de sa longue existence (1881-1973), a exécuté un grand nombre d’autoportraits. Ceuc-ci, des dessins de l’adolescence jusqu’aux toiles de la vieillesse, se comptent par dizaines et dont les plus célèbres sont L’Autoportrait de 1901 à vingt ans, L’Autoportrait de 1907 à vingt cinq ans, Le Vieil Homme au chapeau assis de 1971 à 90 ans et le dernier Autoportrait de 1972, un an avant sa mort. Mais Picasso a peint tout autant des personnages de cirque (saltimbanques et acrobates), ses amis (Portrait d’Ambroise Volard) que ses épouses et maîtresses (Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot, etc.). C’est dans ces portraits de femmes qu’il utilise ce procédé, unique et si caractéristique de son art, du visage vu sous deux angles (de face et de profil).

Chez Picasso comme chez beaucoup d’artistes, ces portraits des amis (es), des épouses, des maîtresses, des proches, etc., sont motivés par de profonds sentiments (affection, amour, attachement, tendresse, etc.) liant l’artiste à des personnes. Il convient de noter que dans l’acte pictural du portrait, un problème a toujours intrigué Picasso, c’est celui du lien unissant le peintre, le modèle et le spectateur. La relation qu’institue cet acte est toujours au moins duelle ; mais elle peut être plurielle.

L’art du portrait s’est imposé très tôt, dès la fin de la Renaissance, et le portraitisme est devenu, dès le XIXe siècle, un genre artistique majeur, dans lequel ont excellé de nombreux artistes, dont Vélazquez (cf. les Ménines).

Au Sénégal, plusieurs exemples de portraitistes existent ; quelques noms sont bien connus. Alpha Walid Diallo se veut peintre de l’histoire et s’est assigné comme vocation de réécrire par la peinture l’histoire du Sénégal (falsifiée par l’historiographie coloniale) ; ainsi, outre les nombreuses batailles peintes, opposant les troupes coloniales françaises et les armées sénégalaises, il a peint de nombreux portraits des protagonistes de ces guerres coloniales ; les plus célèbres portraits sont ceux des deux farouches adversaires qu’étaient Louis Faidherbe et Lat Dior Ngoné Latyr Diop, et la reine du Waalo Jeumbodj Mbodj. L’artiste fait preuve d’une grande maîtrise de la technique du dessin et du portrait ; chaque portait donne l’impression d’une photographie, alors qu’il a été peint sans modèle visuel.

Anta Germaine Gaye, peintre sénégalaise sur verre, a également peint beaucoup de portraits ; des portraits de femmes de préférence ; celles des quatre communes de l’époque coloniale ; et dans les portraits des femmes qu’elle fait, elle a privilégié deux dimensions : l’esthétique et l’éthique ; dans la réalité, chaque portrait de chaque femme est en partie une incarnation de Anta Germaine Gaye ; elle dit à ce sujet :

« …je ressemblais à mes personnages portraits, même lorsqu’ils n’avaient pas exactement mes traits. Je reconnais qu’après coup, en observant certains portraits, avoir quelque chose de commun avec eux. Mes portraits sont sans doute un prétexte, un moyen pour sortir un peu de moi et pour parler un peu de moi » [3].

Chez ces deux artistes sénégalais comme chez Seriñ Ndiaye (cf. la série Les Aristos) et bien d’autres artistes sénégalais, la question de la relation de l’artiste au modèle se pose tout autrement ; car l’Afrique a toujours ignoré, jusqu’à nos jours, la tradition du modèle vivant. Alpha par exemple n’a pas peint sur modèle (vivant ou sur photographie), mais sur la base de dessins d’histoire et des connaissances qu’il avait de ses personnages ; Anta, quant à elle, n’a peint qu’avec l’aide de vieilles photographies et peintures suweer, mais également des connaissances qu’elle avait de l’éthique et de l’esthétique de ces femmes.

Après la création, il peut sembler que la relation soit définitivement rompue ; les propos de Picasso, auxquels souscrivent maints artistes, selon lesquels quand l’œuvre est achevée le destin les séparait (l’œuvre et l’artiste) le laissent croire. Il n’en est cependant rien. L’œuvre entretient certes alors une relation plus prégnante avec le ou les publics, son (ses) destinataire(s). Mais l’artiste ne disparaît pas totalement ni irrémédiablement.

Certes, en ce cas, la relation physique de l’œuvre à l’artiste est rompue, puisque l’œuvre n’est plus là, n’est plus à la portée de l’artiste, mais est ailleurs chez l’acquéreur ou dans le musée ou dans l’exposition. Mais l’artiste est toujours avec l’œuvre, dans l’œuvre, qui exprime son identité, porte sa marque ; elle est son « œuvre », son invention ; elle traduit toujours son être.

Même ailleurs, l’œuvre est le lien, le moyen vivant de dialogue entre l’artiste et l’Autre, le public ; à travers elle, ce public parvient à connaître, à interroger l’artiste et à entretenir avec lui une relation particulière.

Des interrogations du public sur l’œuvre et également sur l’artiste ont par exemple donné naissance, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, à l’ethnologie et à l’ethno-esthétique.

Dès la fin du XIXe siècle (1890), les artistes européens d’abord, puis les divers publics, découvrent ce que certains artistes appellent art nègre (1905-1910).

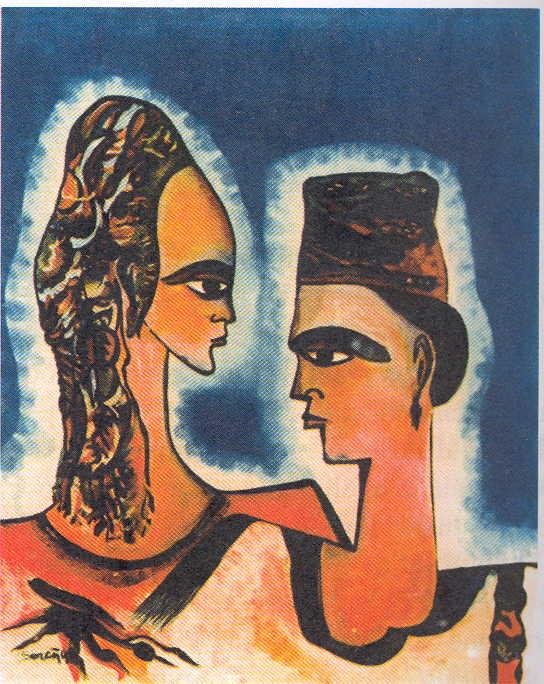

1. Serigne NDIAYE, Couple d’Aristos (1992). Suweer (25x30cm).

Serigne NDIAYE, L’élu (Aristos, 19921). Emaux/verre (30x25cm).

Ce fut, après, la ruée vers les objets de cet art, que l’on expose, que l’on vend et que l’on achète ; la recherche effrénée de cet art conduit ses amateurs partout ; c’est l’enthousiasme et l’engouement ; comme artistes et publics ignoraient tout de ces objets d’art nègre : leurs provenances, les époques et la qualité des objets, les auteurs et les fonctions, et ne pouvant faire la différence entre le bon et le mauvais, l’ancien et le nouveau, des interrogations surgissent. Le regard et l’observation suscitent des questions. Il fallait combler l’ignorance ou la méconnaissance. De nombreuses missions de recherche sont alors organisées et envoyées en Afrique ; missions allemande, française et anglaise certes, mais aussi belge, suisse, américaine, etc.

Ce sont donc les interrogations des artistes, leurs préoccupations et leur intérêt [4] qui sensibilisèrent les consciences et orientèrent le goût et la réflexion des publics pour l’art nègre.

Les recherches effectuées entre 1890 et 1970 et les résultats enregistrés ont prodigieusement contribué à la connaissance de l’art nègre, mais aussi des civilisations noires ; l’ethno-esthétique a fait connaître les arts et les civilisations d’Afrique au moment où les Africains ne pouvaient le faire ; elle a aussi permis de « nuancer, de corriger, de critiquer des généralisations hâtives ou prématurées, des propositions aventureuses, trop absolues ou simplement mal informées » (Jean Laude 196 : p. 12).

La rencontre avec l’Autre (le Blanc, l’Européen, l’Occidental) a provoqué des évolutions qui ont conduit à des destins très singuliers pour l’Art nègre ; cet art a été détruit et brûlé (missionnaires), interdit et saccagé (Christianisme et Islam), volé et pillé (ethnologues), trafiqué et vendu, acheté et dilapidé (commerçants et professionnels nationaux des musées africains), etc. [5].Ethnocide et pillage, trafic, commerce et vente aux enchères ! L’Art nègre n’a pas été épargné !

Ce sont quelques-uns de ces destins de l’Art nègre qui seront visités ci-dessous et certaines rencontres évoquées.

- LES REVELATIONS DE L’HISTOIRE : ICONOCLASTIE ET ETHNOCIDE

Dans l’histoire des rapports entre l’Afrique et l’Europe, il y a eu une très faible présence europééenne en Afrique ; du XVIe au XVIIIe siècles, on ne rencontrait encore que quelques voyageurs, navigateurs, commerçants, missionnaires et militaires, qui rapportaient, lors de leur retour en Europe, quelques objets d’art africain, expressions d’un art sauvage et caractérisés par une étrangeté provocante ; en somme, des fétiches, des idoles et des totems, perçus comme expressions de la primitivité des peuples noirs.

Ces nègreries et curiosités nègres étaient ramenées en Europe comme souvenirs de voyages ou comme vestiges d’un exotisme qui se survivait ou alors comme preuves des récits que militaires, missionnaires et marchands racontaient.

Ces curiosités resteront pendant longtemps entassées dans les cabinets, les musées, les caves et les ateliers des brocanteurs, dans la poussière et la moisissure ; d’autres auront un meilleur sort en atterrissant dans les musées ethnologiques, dont les personnels s’attacheront à les entretenir et à les préserver.

Tout au long du XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, l’Europe réalise successivement l’exploration de l’Afrique, sa conquête militaire et sa pacification, puis sa domination coloniale et son exploitation économique.

C’est en effet pour développer les activités commerciales et conquérir les marchés africains que commerçants et agents des factories incitent, à partir du début du XIXe siècle, les gouvernements de leurs pays respectifs à envoyer des explorateurs chargés de prospecter les régions intérieures de l’Afrique et de connaître les potentialités économiques de ces régions ; puis à envoyer des militaires pour conquérir ces régions, avant que l’administration coloniale ne s’attelle à la pacification et à la domination politique de l’Afrique et enfin sa mise en valeur économique au profit des puissances coloniales [6].

Au plan des arts et de la culture, commerçants et explorateurs, missionnaires et militaires, administrateurs coloniaux continuent de ramener en Europe, au moment de leur retour, des souvenirs d’Afrique, qui connaîtront le même sort que les objets de la période antérieure.

A l’intérieur même de l’Afrique, le massacre des arts commence alors avec l’entreprise de décivilisation qu’est l’ethnocide. Car civiliser les populations indigènes impliquait d’abord de les déciviliser, c’est-à-dire de détruire et de désorganiser leurs systèmes de référence et de valeurs, leurs modes de vie et leurs coutumes, leurs institutions et les manifestations matérielles de leurs civilisations ; donc réaliser l’ethnocide. Cet ethnocide sera perpétré d’une part par l’administration coloniale (par la force militaire et l’enseignement colonial), d’autre part par le Christianisme (par l’enseignement privé confessionnel et par l’évangélisation) [7].

Un des premiers exemples historiques des temps modernes de pillage culturel est celui perpétré en Egypte. Cet ethnocide est le fait de Napoléon Bonaparte, au début du XIXe siècle, lors de son expédition d’Egypte. A cette occasion, plusieurs œuvres d’art égyptiennes furent ramenées à Paris, et certaines de ces œuvres ornent encore la Place de la Concorde, une des plus vastes et plus belles places de la capitale française. La plus célèbre de ces œuvres, l’obélisque, se dresse, depuis le XIXe siècle, au milieu de la Place Concorde et au bas de l’avenue des Champs Elysées [8].

L’ethno-esthétique fournit également des exemples qui permettent d’illustrer l’ethnocide perpétré par l’Occident en Afrique. Selon Bohumil Holas [9], lors de l’expédition punitive britannique de 1897 à Bénin-City, plus de 3 000 œuvres d’art furent saisies, embarquées sur les bateaux, transportées à Londres comme une « part de l’indemnité requise » et vendues aux enchères. Cette expédition punitive avait été organisée contre l’Oba (roi) de Bénin-City, pour venger l’assassinat d’un vice-consul anglais envoyé à l’époque auprès de l’Oba. A quelques kilomètres de la ville de Bénin, le vice-consul avait dépêché un émissaire annoncer son arrivée à l’Oba. Celui-ci lui fit savoir qu’il était occupé par des cérémonies religieuses et qu’il ne pouvait le recevoir. Le vice-consul passa outre, mais fut attaqué et massacré avec ses compagnons non loin de la ville. Seuls deux Européens et 40 porteurs africains purent s’échapper. Deux mois plus tard, une expédition punitive britannique fut envoyée à Bénin et s’empara de la ville, ou plutôt, de ce qui en restait, car avant de s’enfuir et d’emporter ce qu’ils pouvaient, les habitants de Bénin avaient mis le feu à la ville.

Cette version ethno-esthétique de l’expédition britannique ne concorde pas avec celle qu’en donne un chercheur nigérian, Ekpo O. Eyo [10], qui considère que le Nigéria fait partie des nombreux pays africains qui ont perdu plus de la moitié de leur patrimoine culturel à la suite de l’arrivée de religions et de gouvernements étrangers. Plusieurs moyens de spoliation ont été utilisés, dont le pillage.

« L’exemple le plus scandaleux est le pillage qui suivit ce qui est connu généralement sous le nom de « massacre du Bénin », en 1897. Cette année-là, une expédition britannique conduite par le consul Philips se dirigeait vers Bénin-City au moment où le roi Oba Ovonramwen célébrait l’un des plus importants rites annuels pendant lequel il ne lui était pas permis d’entrer en contact avec quoi que ce soit d’étranger, y compris les personnes. Le consul Philips, prévenu, passa outre et l’inévitable se produisit. Le rituel étant l’acte le plus important dans la vie des Binis, il fallait à tout prix empêcher Philips d’aller plus loin. Une personne de la suite d’Oba, le chef Olugbushe, sans en référer au roi, tua sept des neufs membres de l’expédition.

La réaction britannique fut immédiate. La ville fut envahie et le palais où se trouvaient des dizaines de milliers d’objets d’art en bois, en ivoire ou en bronze, fut d’abord pillé, puis incendié et le roi fut exilé.

Les objets d’art furent d’abord envoyés à Londres et de là, dispersés dans le monde entier. Il n’est guère de musée ethnographique qui ne possède au moins une pièce du Bénin » [11] (souligné par nous).

C’est ainsi que l’Europe fit connaissance avec les arts du Bénin, dont les pièces les plus représentatives sont des plaques de bronze, des statues, des effigies commémoratives, représentant des sujets guerriers, commémorant des faits importants ou des batailles, des cloches, des heurtoirs, de petits masques et des plaques portés à la ceinture comme insignes de dignité, des coffrets, des bijoux, etc.

Au cours de la conquête, comme lors de la pacification de l’Afrique, plusieurs cités ont été saccagées, parfois détruites par la puissance militaire coloniale ; car l’entreprise ethnocidaire est à la fois intolérante, irrespectueuse et iconoclaste.

Après la pacification politique, c’est-à-dire l’anéantissement de toutes les résistances locales des roitelets africains, l’administration coloniale put instituer l’enseignement colonial (école des otages de Saint-Louis du Sénégal, écoles primaires et écoles normales [12], etc.) qui décréta la guerre contre les langues africaines considérées comme des idiomes, des langues vernaculaires, etc., en vue de réaliser l’aliénation culturelle des élites africaines [13].

Dans cette entreprise ethnocidaire systématique et organisée, l’administration coloniale fut énergiquement appuyée, et, dans certaines régions, précédée par le Christianisme. L’action ethnocidaire de celui-ci a revêtu deux formes en Afrique : d’une part l’évangélisation des populations noires, qui ne pouvait s’accommoder de l’existence et de la survie des fétiches et des idoles, expressions concrètes du paganisme africain ; d’autre part l’enseignement privé chrétien, créé très tôt et parfois dans les coins les plus reculés d’Afrique, put se développer rapidement et efficacement à travers toute l’Afrique.

Les missionnaires et les prêtres déclarent alors la guerre aux fétiches et aux idoles, interdisent les cultes et les rites, détruisent eux-mêmes ou imposent aux populations indigènes de détruire elles-mêmes les objets rituels.

Tout au début de sa carrière d’ethnologue [14], Georges Balandier, qui était résolu à ne pas se laisser piéger par les objets d’art africain, mais se refusait déjà à « participer à une entreprise de dépossession dont les Africains commencent à nous demander des comptes », apporte le témoignage suivant [15] : « Soyons justes ; des forces étrangères au monde noir ont renforcé ce courant qui emporte les arts traditionnels ».

Parmi elles, Balandier cite l’Islam et le Christianisme. Il se trouvait à la Mission catholique de Libreville, à la recherche de manuscrits et d’archives ; il y rencontre compréhension et érudition jusqu’au moment où il se laisse aller à regretter les arts perdus.

« Il semble que le Diable ait surgi, un Père tonne :

– J’ai détruit ou brûlé plusieurs milliers de fétiches. Je ne regrette rien !

– Le Christianisme y a-t-il pour autant gagné ?

La question reste sans réponse. C’est une singulière illusion que de croire atteindre le « paganisme » en saccageant ses supports les plus visibles. Les croyances subsistent en devenant clandestines, ou en recourant à un symbolisme moins vulnérable » (souligné par nous)…

Mais l’action destructive peut se faire plus indirecte, plus lente ».

Melville Herskovits [16] révèle également que

« …dans la région de Kwango, au Congo, on appela des missionnaires baptistes pour faire brûler par les Africains leurs objets cultuels, leurs « fétiches », comme on disait là-bas. Cette opération réussit, mais créa un malaise qui ne put disparaître…Ce sont les tambours et les danses traditionnelles qui se virent surtout condamnés, cette condamnation s’accompagnant souvent de mesures punitives ; en 1953, un haut dignitaire des missions protestantes du Congo décida que chaque fois que l’on entendrait le tambour, dans un village chrétien, il ferait retirer l’instituteur et fermer l’école jusqu’à ce que les habitants promettent de ne plus s’en servir ».

Dans Un Nouvel or noir [17], Philippe Baqué également écrit :

« Les grandes conquêtes coloniales du XIXe siècle ont engendré un nouvel intérêt pour les objets « exotiques ». La France, la Belgique, l’Allemagne et l’Angleterre se livraient alors une concurrence féroce pour le partage de l’Afrique, poussant les armées à occuper le plus de territoires possibles en un minimum de temps. Elles anéantirent des royaumes africains à l’apogée de leur puissance et dont les richesses avaient stimulé de remarquables arts de cour. Durant ces campagnes, les militaires prirent l’habitude de glaner des trophées, comme souvenirs et preuves de leur puissance, et les trésors des souverains vaincus empruntèrent le chemin des métropoles. Il en fut ainsi en 1874 lorsque les Britanniques vainquirent les Ashantis et s’emparèrent du trône en or de leur roi. Il en fut ainsi en 1894 lors de la conquête du Dahomey par les troupes françaises : de nombreux objets précieux de la culture Fon, le trône du roi Behanzin et la grande statue du dieu Gou furent envoyés à Paris. Il en fut ainsi en 1897, quand les troupes britanniques conquirent la ville de Bénin et firent main basse sur la somptueuse collection de sculptures en ivoire et en bronze de l’Oba, le souverain vaincu, dispersée l’année suivante entre les plus grandes collections européennes lors d’une vente aux enchères à Londres. Il en fut ainsi à Ségou et à Sikasso. Il en fut ainsi dans tant d’autres lieux de l’Afrique ».

Ainsi, des quantités innombrables d’objets d’art, de masques et de statues, rassemblés par les commerçants, les colons et les administrateurs prirent le chemin de l’Europe ; parallèlement, les missionnaires chrétiens continuaient leur évangélisation des populations tout en brûlant et en faisant brûler de grandes quantités d’objets cultuels.

- TRAFIC ET COMMERCE

Ce vaste courant qui emporte l’art traditionnel africain, comme dit Georges Balandier, se poursuit aux XXe siècle, mais au nom de nouveaux intérêts, dits scientifiques et culturels, et avec de nouveaux acteurs : ethnologues et ethno-esthéticiens certes et toujours, mais aussi touristes et amateurs d’art, trafiquants et leurs complices autochtones.

Dans les anciennes colonies françaises de l’Afrique de l’Ouest, la création de l’Institut français d’Afrique noire (IFAN), censé collecter les objets cultuels et archéologiques en vue de créer un musée, n’arrêta pas le trafic et les objets continuèrent à être exportés vers la métropole. Et selon Gérard Brasseur, directeur en 1957 du Musée soudanais (antenne de l’IFAN à Bamako), le pillage atteignit à cette époque des dimensions dramatiques, malgré les textes français qui établissaient des autorisations d’exportation, réglementaient les fouilles et interdisaient l’exportation des objets classés.

Philippe Baqué poursuit :

« Ainsi, les grottes des falaises de Bandiagara, en pays dogon, visitées quelques années avant par la mission Dakar-Djibouti, furent totalement vidées. Des fouilles sauvages détruisirent des sites archéologiques. Peu de sanctuaires, de lieux de cultes échappèrent au pillage commis avec la bénédiction des autorités coloniales » (p. 34).

Philippe Baqué rapporte le témoignage suivant de Timothée Poudiougou, chercheur à la Direction nationale des Arts et de la Culture du Mali :

« Depuis l’époque coloniale, le pays dogon a connu l’exploration de chercheurs européens qui s’intéressaient beaucoup à certains objets en rapport avec leurs thèses. Ils utilisaient les enfants pour obtenir des indications les concernant, les trouver et les emporter de façon très audacieuse. J’étais moi-même un enfant à cette époque et j’ai bien connu ces chercheurs. A l’indépendance, le pillage a continué. En 1963, sont apparues les missions « tellem » hollandaises. Les Tellem ont vécu avant les Dogon dans les mêmes falaises. Ils ont laissé des traces et des objets que les Dogon tenaient pour sacrés et qu’ils ne touchaient jamais. Malheureusement les chercheurs sont venus. Certains Dogon et d’autres Maliens se sont rendus compte qu’ils pouvaient gagner de l’argent avec ces objets. Ils se sont transformés en antiquaires et ont commencé à escalader les falaises et à piller les tombes. Aujourd’hui, le pillage des sanctuaires tellem continue, comme celui des masques et des statuettes dogon. Nos sanctuaires sont sans cesse profanés. Les masques kanaga, tous ceux qui participent au rite du dama, les portes sculptées de nos greniers, celles de nos sanctuaires, les autels, les maisons des femmes. Tout est pillé. Ce sont les âmes de nos villages qui sont vendues. C’est toute la vie d’une société qui disparaît à cause de ces pillages. On vole aussi les calebasses du rite du Sigui. C’est un crime. Le pays dogon a tellement été martyrisé que les populations en sont arrivées à tailler les piliers sculptés des togona, les hangars publics, pour qu’ils ne soient pas volés. Dans ma propre maison, les antiquaires ont pris notre échelle. Tout ce qui touche à la vie publique aussi. Tout prend la direction de l’Europe » (p. 44-45).

En 1989, rapporte encore Philippe Baqué, une équipe polonaise réussit à introduire en Côte-d’Ivoire trois camions remplis de statuettes, au nez et à la barbe des douaniers du Burkina-Faso ; et

« en 1990, dans deux villages proches de Gaoua, la capitale du pays lobi, en territoire burkinabé, des antiquaires forçaient des sanctuaires et emportaient un grand nombre d’objets. Quelques mois plus tard, la police burkinabée interceptait un véhicule s’apprêtant à franchir la frontière du Ghana. A son bord se trouvaient plus de quatre cents statuettes lobi destinées à alimenter le marché de l’art. Les objets furent saisis mais les trafiquants laissés en liberté. En 1991, soixante statuettes disparaissaient dans le village de konléo-Bakouloua… » (p. 47).

De 1979 à 1991, est entrepris le pillage des sites de Djenné-Djeno au Mali, dont une pièce, une figure animale en terre cuite, vendue en 1991 dans la salle des ventes de Sotheby’s à New York, avait rapporté 275 000 dollars, soit près de 150 millions de francs CFA de l’époque.

Après la découverte, en 1992, par la police douanière du port de Rotterdam de plus de quatre vingt statuettes du Komaland dissimulées dans un conteneur en provenance du Ghana, ce pays fut vidé de la totalité de son patrimoine archéologique.

Entre 1990 et 1996, le Nigéria connaît également une véritable hémorragie de ses objets archéologiques, avec l’envahissement du marché international de l’art par les « terres cuites de Nok ».

Malgré l’exposition « Vallée du Niger », présentée en 1993 par le Musée des arts africains et océaniens de Paris et dont le projet avait été de dénoncer le pillage des objets archéologiques africains, les « terres cuites de Bura » apparurent dès 1994 sur les étalages des antiquaires de Ouagadougou et de Lomé, puis dans les galeries d’arts primitifs parisiennes et européennes. Certes, pour beaucoup de collectionneurs et marchands d’art européens, les seuls pilleurs de l’Afrique sont les autochtones, parmi lesquels désormaisles professionnelsdes musées [18] ; mais ils oublient que c’est leur besoin d’accumulation et leur demande qui sont à l’origine de cette mise en coupe réglée de l’Afrique.

En effet, si le marché des arts africains n’a pas ralenti le rythme de ses activités, ou s’est même consolidé et a prospéré depuis les indépendances africaines de 1960, c’est parce que les prix des objets n’ont cessé de gonfler dans les ventes aux enchères de Sotheby’s, de Christies et de Drouot. Par exemple, en 1988, à l’hôtel Drouot, deux reliquaires Kota ont été vendus à 3 100 000 et 1 600 000 francs français, alors que dix ans auparavant ces mêmes objets ne dépassaient pas 10 000 francs. La même année et dans la même salle, la vente de la collection de Tristan Tzara rapporta plus de 30 millions de francs. En 1991, dans le même Drouot, un masque dogon fut vendu à 2 300 000 F et une tête de reliquaire byeri à 2 500 000 F. La même année mais aux Etats-Unis, lors d’une vente aux enchères, une statuette en bois représentant la reine Bangwa et provenant du Cameroun fut adjugée à 3 500 000 dollars.

Bien évidemment, le principe de ce marché de l’art africain est le commerce, toujours le commerce, avec son corollaire, le profit, qui encourage le pillage et stimule la demande, sans souci des conditions et des conséquences des acquisitions des objets. C’est sans doute ce qui a incité les responsables et divers agents des musées africains à s’impliquer très tôt dans ce commerce. Les exemples suivants édifient sur l’importance du pillage de certains musées africains :

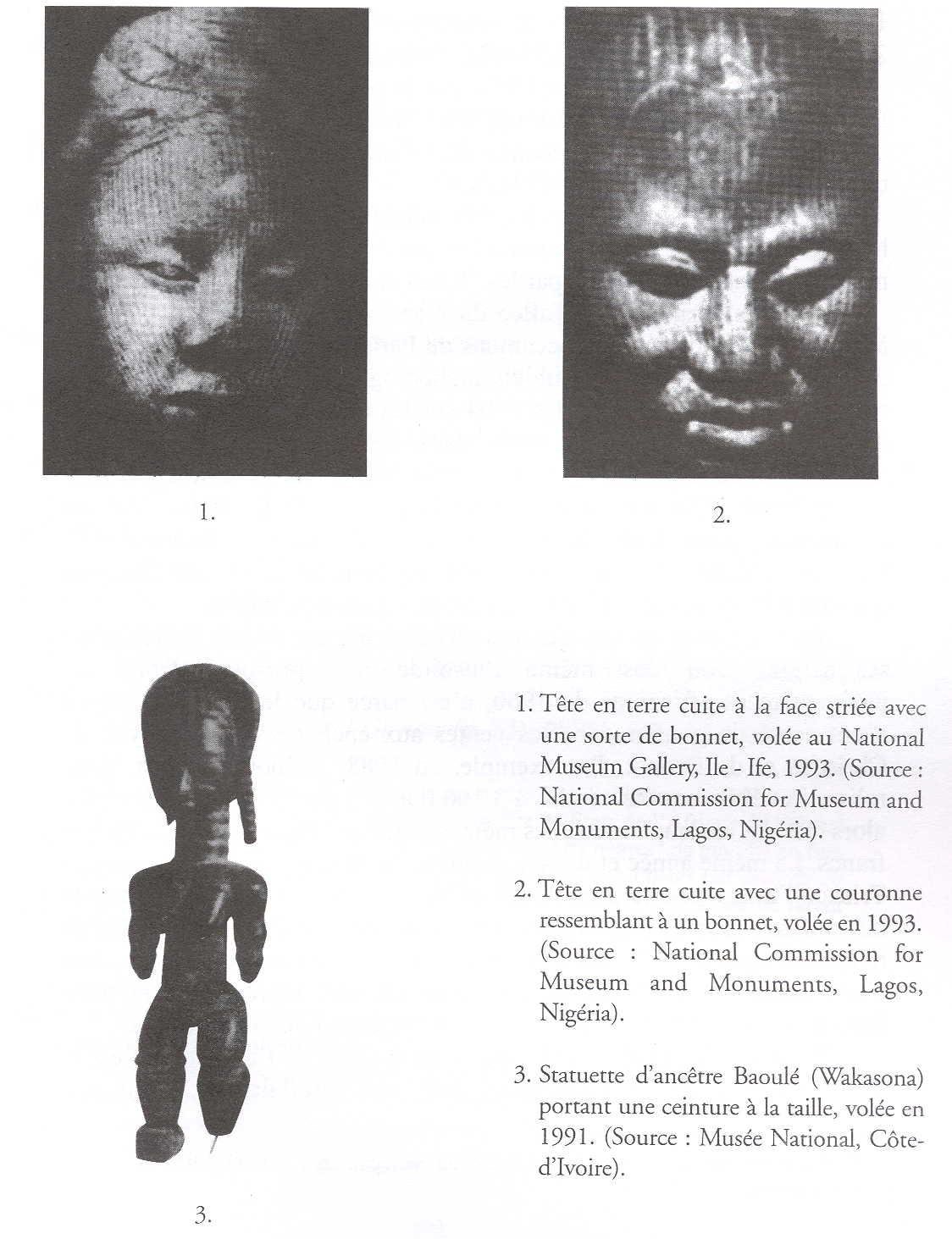

– 1987, Musée national du Congo, vol de plusieurs reliquaires Kota ;

– 1987, National Museum de Jos (Nigeria), vol de plusieurs dizaines d’objets, dont des têtes en bronze et en terre cuite ;

– Musée national du Tchad, pillage de 25 % de ses collections durant la guerre civile ;

– Musée national de Antropologia de Luanda (Angola), vol de plusieurs statuettes tshokwe pendant la guerre ;

– 1989 et 1991, Musée national d’Abidjan, plusieurs vols de statuettes ;

– 1993, National Museum Galery d’Ifé (Nigéria), vol de dix têtes en terre cuite et deux autres en bronze ;

– 1997, Institut des Musées nationaux du Zaïre, pillage lors de la débâcle du régime de Mobutu [19] ;

– 1997, le Comité international des musées (ICOM) publie à Paris Cent objets disparus. Pillage en Afrique (Paris, ICOM, 1997, 143 pages), ouvrage grâce auquel quelques objets ont été retrouvés, mais dont la publication et la réédition traduisent l’émoi des professionnels des musées ;

– 1999, dans Un Nouvel Or noir (p. 35), Philippe Baqué écrit :

« En Afrique, l’IFAN (…) était laissé peu à peu à l’abandon par les autorités sénégalaises, peu soucieuses du patrimoine des différents Etats de l’Afrique de l’Ouest dont elles héritaient. En 1966, la tenue du « Festival des Arts nègres » ne modifia en rien le destin des objets des collections. Les réserves du musée constituées par plus de 20 000 œuvres rescapées des vagues d’exportation vers la métropole française ne furent l’objet d’aucune politique de conservation et sombrèrent dans l’oubli, livrées à la moisissure et aux insectes. Toutefois, les plus belles pièces n’échappèrent pas aux antiquaires et aux collectionneurs européens. Résultat : en 1996 : l’IFAN ne comptait plus que 8 000 objets » (souligné par nous) ;

Les autorités responsables du musée ont toujours nié ce pillage qui était, par contre, dans les milieux internationaux des professionnels des musées, un secret de polichinelle ; au bas mot, 10 000 objets ont ainsi disparu ;

– 2001, Musée de l’IFAN à Dakar (Sénégal), vol ou disparition d’un objet d’art [20] ;

– 2005, la presse nationale et internationale (cf. Walfadjri, n° 3867 du vendredi 04 février 2005, p. 9 ; Radio France internationale) fait état d’un trafic d’antiquités faisant de l’Afrique un terrain de chasse des pilleurs d’œuvres d’art ; selon cette presse, le pillage d’œuvres d’art et de pièces archéologiques prospère toujours dans la quasi-totalité des pays d’Afrique ; pour preuve, les douanes françaises avaient effectué le 6 janvier 2005 une saisie exceptionnelle de 845 objets d’art provenant du Niger et à destination de la Belgique et couvrant quasiment toute l’histoire et la préhistoire de l’Afrique.

CONCLUSION

On le voit, ce pillage et ce commerce ont revêtu une telle ampleur qu’ils ont constitué un véritable scandale qui a ébranlé beaucoup de consciences, en Occident même, et révolté ou indigné d’autres dans les pays africains.

Comment arrêter ce pillage, ce trafic et ce commerce ?

Il fallait faire quelque chose. La Convention de 1970 et la Résolution 42/7 ont alors été initiées au niveau de l’UNESCO et de l’ONU pour réparer et corriger.

Mais, d’emblée, deux questions essentielles surgissent : celle de la licéité des modes d’acquisition de ces biens et celle, après toutes ces péripéties, de la propriété de ces biens aujourd’hui.

Ces deux premières questions préjudicielles en soulèvent d’autres :

– faut-il restituer ces biens aux peuples qui les ont créés, uniquement parce qu’ils les ont créés ?

– que faire alors de tous les investissements consentis par l’Occident pour les préserver et les mettre en valeur ?

– l’Occident n’est-il pas désormais propriétaire de ces biens précisément parce qu’il a su les préserver [21] ?

– en admettant qu’il n’en soit pas propriétaire, faut-il qu’il les restitue moyennant compensation et sous quelles formes et modalités ?

– ou alors faut-il qu’il les restitue purement et simplement ?

– les pays africains ont-ils les structures adéquates aujourd’hui pour les récupérer et les conserver ? La Convention de 1970 et la Résolution 42/7 permettent-elles de répondre à toutes ces questions ? Et de les résoudre [22] ?

BIBLIOGRAPHIE

BALANDIER, Georges, Afrique ambiguë, Paris, Plon, 1957.

BAQUE, Philippe, Un Nouvel Or noir. Pillage des œuvres d’art en Afrique, Paris, Paris-Méditerranée, 1999, 191 pages.

BERL, Emmanuel, Trois Faces du Sacré, Paris, B. Grasset, 1971.

CAHEN, L., « La Collaboration entre le Musée Royal de l’Afrique centrale et les Musées nationaux du Zaïre : un chapitre de la « Politique scientifique » du Musée de Tervuren », Africa-Tervuren, XIX, 1973-4.

DRESCH, Jean, « Le Colonialisme économique en Afrique », Le Musée vivant, Revue de l’APAM, n° spécial 36-37, 12e année, Paris, 1948.

FRAOUA, Rida, « Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (Paris, 1970). Commentaire et aperçu de quelques mesures nationales d’exécution ». Paris, UNESCO, cc-86/WS/40, 1986.

HERSKOVITS, Melville J., L’Afrique et les Africains, Paris, Payot, 1965.

HOLAS, Bohumil, Civilisations et Arts de l’Ouest africain, Paris, PUF, 1976.

KAHNWEILLER, Daniel-Henri, « L’Art nègre et le Cubisme », Présence africaine, n° 3, Paris, Editions Présence africaine, 1948.

ICOM, Museum, volume XXXI, n° 1, 1979, Paris.

ICOM, Cent Objets disparus. Pillage en Afrique, Paris, ICOM, 1999, 143 pages.

LAUDE, Jean, La Peinture française (1905-1914) et l’Art nègre, Paris, Klincksieck, 1968.

LEVI-STRAUSS, Claude, Race et Histoire, Paris, Editions Gonthier, 1962.

ONU, « Résolution 42/7 : Retour ou Restitution de biens culturels à leur pays d’origine » (Quarante-deuxième session : 21 septembre- 21 décembre 1987, communiqué de presse GA/7612 du 29 janvier 1988).

RAMUSSEN, René, Art nègre, ou le salut par les sauvages, Paris, Presse du Livre français, 1951.

SYLLA, Abdou, Création et Imitation dans l’Art africain traditionnel, Dakar, IFAN-CH.A.DIOP, 1988.

– Pratique et Théorie de la Création dans les Arts plastiques sénégalais contemporains, Paris, thèse de doctorat d’Etat, 1993, 1010 pages.

UNESCO, « Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels », Paris, 1970.

– « Convention créant une organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture, adoptée à Londres le 16 novembre 1945 ».

– « Rapport du secrétariat de l’UNESCO sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité Intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale à sa quatrième session (Athènes-Delphes, Grèce, 2-5 avril 1985) », Doc. Cc-87/CONF.207/3 du 2 février 1987.

[1] L’étude est limitée à l’Afrique noire ; ce qui est vrai pour l’Afrique, dans ce cadre, l’est également, en partie, pour les autres peuples et continents colonisés (Amérique latine et Asie notamment).

[2] IFAN-C.A Diop, Université de Dakar.

[3] SYLLA, Abdou, Pratique et Théorie de la Création dans les Arts plastiques sénégalais contemporains, Paris, thèse de doctorat d’Etat, Université de Paris 1, 1993, p. 799.

[4] Sur cette rencontre, ses causes, sa signification et ses conséquences, voir notre ouvrage : Création et Imitation dans l’Art africain, Dakar, IFAN-CH.A.DIOP, 1998, (Introduction).

[5] La rencontre n’a pas été exclusivement négative ; outre la science (ethnologie et ethno-esthétique), de nombreuses connaissances (cf. la connaissance de l’art nègre) ont été élaborées, des ouvrages et diverses publications réalisés, des musées ethnologiques riches créés, etc.

[6] Sur cette dimension de l’entreprise coloniale en Afrique, voir DRESCH, Jean, « Le Colonialisme économique en Afrique », Le Musée vivant (Revue de l’APAM), Paris, n° spécial 36-37, 1948.

[7] Sur toute cette question, voir

– SYLLA, Abdou, Création et Imitation dans l’Art africain traditionnel, op. cit.

– BALANDIER, Georges, Afrique Ambiguë, Paris, Plon, 1957, Chap. 4 : Arts Perdus, p ; 143-187.

[8] Paradoxe : au mois de juin 2004, convaincue que son pays ne peut pas récupérer Nefertiti pour toujours, Wafaa Seddiq, nouvelle directrice du Musée national du Caire (Egypte), a réclamé à Berlin le buste de Néfertiti, reine de l’Egypte antique, pour deux mois, comme compensation pour le vol de ce trésor par des archéologues allemands en 1912 (cf. Walfadjri (quotidien sénégalais), n° 3685 du lundi 28 juin 2004, p. 9).

[9] HOLAS, Bohumil, Civilisations et Arts de l’Ouest africain, Paris, PUF, 1976, p. 186.

[10] EYO, O. Ekpo, « Nigéria », in Museum, volume 31, n° 1, 1979, Paris, UNESCO ; ce numéro est spécialement consacré au « Retour et Restitution de biens culturels ».

[11] On voit ainsi comment l’ethno-esthétique et l’ethno-histoire déforment les faits et en donnent une interprétation spécieuse.

[12] Sur cet ethnocide, voir SYLLA, Abdou, Pratique et Théorie de la Création, op. cit., chap. 1 : Tradition et Modernité.

[13] Voir également FANON, Frantz, Les Damnés de la Terre, Paris, Maspero, 1961 et Peau noire, Masques blancs, Paris, Seuil, 1952.

[14] C’est en 1946 que Georges Balandier arrive pour la première fois en Afrique.

[15] BALANDIER, Georges, Afrique ambiguë, Chap. IV : Arts Perdus, p. 148-149 et p. 165-169.

[16] HERSKOVITS, Melville J., L’Afrique et les Africains, Paris, Payot, 1965, p.142-144.

[17] BAQUE, Philippe, Un Nouvel or noir, Paris, Méditerranée, 1999, p.14 et 15.

[18] PlusieursmuséesauCameroun,au Zaïre, au Sénégal, etc., ont été pillés ou ont été victimes de vol.

[19] Auparavant, entre 1960 et 1970, l’ensemble des musées nationaux du Zaïre avaient été vidés de leurs patrimoines par leurs agents nationaux ; ce qui avait conduit la Belgique à initier, sur la demande de Mobutu lui-même, qui avait menacé de réclamer la restitution du patrimoine artistique du Zaïre conservé au Musée royal de l’Afrique centrale de Tervuren, une « politique de coopération scientifique » grâce à laquelle elle avait pu reconstituer les collections des musées du Zaïre.

[20] Le Soleil (quotidien sénégalais) du jeudi 16 août 2001, p. 6 : « Vol ou disparition d’un objet d’art au Musée de l’IFAN ». Ce n’est pas sans raison que déjà en 1992, Interpol (Police internationale impliquée dans la lutte contre le trafic illicite) dépêchait des agents pour enquêter sur ce pillage et ce trafic à Dakar.

[21] On sait en effet qu’en Afrique l’absence de moyens et de structures ne permettait pas de conserver certains objets d’art (les antiquités en bois, statues et masques notamment), au-delà d’un siècle ; l’humidité, la moisissure, la poussière, les intempéries, les insectes, etc., venaient souvent à bout de ces objets. Sans l’intervention de l’Occident, beaucoup de ces biens auraient déjà disparu.

[22] Nous tenterons d’y répondre dans notre étude à paraître dans Ethiopiques : Retour et Restitution de Biens culturels à leur pays d’origine. Difficultés et Enjeux.