REPRESENTATION ET ECRITURE AU SENEGAL : DEUX PEINTRES, ABDOULLAY NDOYE ET CHALYS LEYE, A LA CROISEE DES ARTS

Ethiopiques n°73.

Littérature, philosophie et art

2ème semestre 2004

L’image visuelle foisonne au Sénégal. Elle se pose à la fois comme message, ornementation et talisman. Les façades de murs, les devantures de magasins, les intérieurs d’échoppes ou de taxis, les cars rapides regorgent d’images populaires qui représentent des saints tel Cheikh Bamba, des mosquées, des illustrations de récits du Coran, etc [2] En parcourant Dakar, elles surgissent en abondance et s’insèrent dans le quotidien, rappelant la puissance de l’Indicible, la posture du sage, traçant d’autres voies au-delà du mouvement qui régit les interactions du monde.

Ces images fonctionnent comme paratexte, transmettant de nombreux récits sur le mode des Mille et une nuits – emboîtement d’histoires alinéaires où la magie et le fabuleux jouent un rôle prépondérant, transcendant l’ordinaire, telle la figure de Mamy Wata née de l’imaginaire ivoirien et qui est retrouvée sur de nombreuses façades. Rencontrées au gré des déplacements dans l’espace urbain, ces illustrations évoquent des concepts variés qui sont à la fois musulmans, ante-islamiques et contemporains. Elles sont aussi l’expression d’une position anti-coloniale non-violente par la profusion de représentations du saint Cheikh Bamba qui s’était opposé au système colonial, tout en souscrivant à une démarche pacifique. Elles sont donc ancrées dans un vaste patrimoine aux nombreuses ramifications desquelles émanent une profonde tolérance et patience par les références esquissées et les alliages astucieusement façonnés.

La fonction de cet art figuratif est particulière au Sénégal. Elle est perçue comme pouvant aider à surmonter les difficultés qui surgissent de toutes parts. En plaçant des représentations de marabouts ou de saints dans un environnement fréquenté quotidiennement ou en les portant sur soi, la distance avec l’Indicible est estompée. Cette image d’une figure qui entretient un rapport privilégié avec le divin, en accompagnant l’individu dans l’accomplissement de ses tâches journalières, simule la présence d’un regard protecteur. La proximité de l’image portée à même le corps rappelle l’usage du tatouage au Maroc qui, par l’emplacement de signes, préserve l’individu de méfaits : « Décor-talisman, le tatouage ici protège, dit-on, contre le mauvais œil ». (La Blessure du nom propre, 112) [3]. Et un rapprochement peut être tracé avec la force de l’icône qui, dans la tradition chrétienne, guide l’adepte dans son cheminement spirituel, même si l’emploi de l’image au Sénégal aura été adapté aux restrictions édictées par l’islam et que nous verrons un peu plus loin. Celle-ci permet de mettre en scène de façon dramatique une approche théologique ou cosmogonique misant sur la puissance du visuel : l’usage de l’Imagorium de Serigne Faye est un lieu de grande « piété visuelle », une phrase utile forgée par David Morgan afin de se référer « aux pratiques, attitudes et idées investies dans les images qui structurent l’expérience du sacré » (1998 : 2-3). L’usage surprenant du verbe « structurer » par Morgan suggère que même si elle apparaît comme une chose inanimée, l’image peut être un agent actif. Comme il le revendique, « ce que l’image dépeint et ce que le fervent observateur pense qu’elle signifie convergent parfaitement en une irrésistible présence » (1998, 9, nous soulignons) – […] (Roberts, 73 & 76) [4].

Ces représentations remplissent un rôle spécifique : elles allègent l’existence, guident et renvoient à un Ailleurs qui aide à transgresser les obstacles. Il faut aussi ajouter qu’elles prolongent la force de l’image photographique et cinématographique développées au long du XXe siècle, mettant en scène des concepts qui tentent d’influencer l’individu – motivant telle réaction.

Cependant, dans ce contexte du visuel profus, il est surprenant de constater que l’art contemporain reste marginalisé par une grande partie de la population, ce qui oblige les artistes à travailler à l’écart, dans l’ombre. En conséquence, de nombreuses questions surgissent. Comment se fait-il que les artistes, en particulier les peintres qui participent à la production de l’art moderne, ne suscitent que très peu de compréhension, alors qu’à travers le pays les images populaires abondent ? Et pourquoi dans un pays à 95 % musulman, ce vif intérêt pour un art qui pourrait être décrit comme figuratif, alors qu’en islam l’image abstraite est davantage sollicitée ?

La peinture n’a franchi les frontières que sporadiquement (même si nous connaissons l’important travail de Souleymane Keita et de Viyé Diba) et, au Sénégal, elle est peu suivie. Le public ne fréquente guère les galeries, alors que la musique est très écoutée. Dans les maisons, les familles ont souvent une image d’un marabout ou d’une mosquée (celle de Touba ou de la Mecque), mais elles n’investissent guère dans l’achat d’un tableau contemporain, même lorsqu’il traite d’un sujet lié à la mystique. Qu’est-ce qui explique cette orientation et les contradictions qu’elle engendre ?

Ce travail tentera donc de considérer ces questions pour ensuite se consacrer à l’art de deux peintres qui ont choisi de se référer à l’écrit et de se tourner vers l’abstrait. Leurs trajectoires, qui d’ailleurs diffèrent, rejoignent le chemin emprunté par l’art contemporain et poursuivent la valeur de concepts avancés en islam, tout en insérant des éléments fondamentaux de la culture sénégalaise, que nous verrons, dont des concepts spirituels, un dialogue entre les arts, l’apport d’entrelacs.

De tout temps, la représentation joue un rôle important et suscite un interminable débat au sein de l’islam et entre religions qui s’accordent sur la puissance des images, mais divergent sur leur emploi. Alors que la chrétienté a valorisé l’icône afin de guider l’adepte avec plus d’efficacité, l’islam limite la représentation. Celle-ci n’est pas interdite, comme il est souvent hâtivement avancé, mais valorisée dans des cas particuliers qu’Abdelwahab Meddeb analyse dans un article intitulé : « L’image et l’invisible : Ibn Arabî/Jean de la Croix » [5]. Il reprend les propos du mystique soufi andalou Ibn Arabî qui se tourne vers les termes arabes tashbîh, signifiant le figural et tanzîh, l’abstraction.

« Si tashbîh implique le rapprochement, tanzîh évoque l’éloignement. Si l’un joue sur la similitude et la ressemblance, l’autre instaure la distance, l’écart. […]. Ce qui rend fonctionnel notre duel de contraires, tashbîh/tanzîh, c’est la façon dont l’un et l’autre parcourent la distance qui sépare. Le tashbîh procède à un mouvement de rapprochement qui annule la distance ; tandis que le tanzîh écarte le cela qui sépare, pour fonder Dieu en obscurité, inconnaissable, impénétrable » (29-30).

Alors que le premier tout en illustrant, permet de transmettre plus clairement un sujet et figé dans la donnée d’une interprétation, alors une abstraction, en promulguant une vision qui s’étend en de multiples directions, motive en chacun une image mentale, échappant à tout absolu. Mais pour parvenir à l’élaboration d’une icône mentale réussie, il remarque l’importance d’allier les approches :

« Si tu arpentes les chemins de l’abstraction absolue, tu entraves l’icône mentale, tu la détermines, tu la fixes, alors qu’elle gagne à être mobile, changeante, en création permanente, sur un support toujours prêt à la vacuité. Et si tu cherches à fixer ton icône par la voie de l’anthropomorphisme, du figural, du tashbîh, tu risques de prendre ton icône pour une idole, et tu régresses dans l’idolâtrie » (32).

Il précise que l’usage d’un subterfuge, qui permet de naviguer entre les deux procédés, est attesté :

« […] Ibn Arabî cite le fameux hadîth de l’ihsân […] : adore Dieu comme si tu Le voyais… En ce hadîth, Mohammad fit entrer Dieu en tant qu’icône « dans l’imagination ». Tel est le sens de la représentation en islam : Mohammad interdit à sa communauté de faire apparaître l’icône dans le sensible, mais, en même temps, il recommande qu’on en jouisse sur la scène de l’imagination, exactement selon le même principe que celui qui régit la représentation chez les chrétiens » (35-36).

Il est important de constater que le débat existe et qu’il approfondit le rapport à l’image en insérant les positions élaborées par d’autres religions, tout en traçant de nouvelles voies. Aussi est-il parfois difficile de saisir ce qui fait partie d’une abstraction et ce qui fait clairement partie du figuratif comme parfois les deux peuvent se chevaucher. Il attire l’attention sur le besoin de cerner la problématique afin de pouvoir prendre les décisions nécessaires. En islam, la représentation abonde (motifs abstraits sur les façades des mosquées, sur le sol, sur les objets, illustrations), mais elle est judicieusement choisie et agence souvent des formes géométriques, des symboles qui font aussi partie de toute une approche numérologique de la religion, développée au cours des siècles par divers savants. Alors que parfois sont représentés des êtres, l’Indicible n’est jamais illustré pour les raisons indiquées ci-dessus.

Au Sénégal, il est clair que le rapport à la représentation n’est pas celui développé au Proche ou Moyen-Orient. Pour toutes les raisons connues, il a été adapté à des concepts ante-islamiques propres au lieu habité, où des rites, des croyances traditionnelles d’horizons divers (Lebou, Sérère, Diola, …) se côtoient et s’entrelacent. L’image suit l’interdit édicté par le Coran, ne représentant jamais le divin. Mais le Sénégal l’investit, insérant des valeurs cosmogoniques anciennes, des éléments historiques et un fondement culturel essentiel : l’oralité. En illustrant des scènes, les images racontent des histoires qui s’offrent comme modèles à suivre pour transgresser les impasses – tout comme les multiples récits transmis par le griot ou l’artiste oral qui remplit une fonction centrale à travers toute l’Afrique et en particulier en Afrique de l’Ouest. Ainsi sommes-nous menés à constater que le développement prodigieux de l’image est dû à des facteurs particuliers et est le site où s’inscrit la mémoire – au-delà du choix d’une langue ne privilégiant point un groupe linguistique misant sur la magie, les rites, une mystique, poursuivant la création de liens sacrés avec l’Ailleurs.

Examinons à présent le travail de deux peintres abstraits pour tenter de cerner leur démarche. Poursuivent-ils le fonctionnement de la représentation au Sénégal ou s’en démarquent-ils radicalement ? Comment travaillent-ils des éléments semblables tout en esquissant un parcours différent ? Viennent-ils par le traitement de leurs questionnements à créer un certain nombre de tensions ou parviennent-ils à déjouer les pièges façonnés par leur propre vision ?

Abdoullay Ndoye, peintre, enseigne à l’Ecole Nationale des Arts de Dakar. Il s’est récemment installé à Mbao près de l’Océan, travaillant en retrait aux abords de mémoires qui murmurent dans le creuset des lagunes qui bordent sa demeure. Ses traits à la fois dansants et mesurés forment une écriture vidée de toute signification qui ouvre sur des espaces insolites, invitant à méditer sur l’existence et les concepts

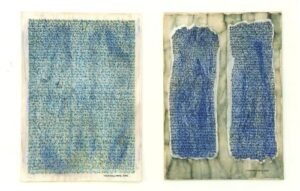

- Abdoullay NDOYE, Sans titre (2002). Feuille, henné, encre, bleu de linge. Ph. : H. Tissières

- Abdoullay NDOYE, Sans titre (2002). Feuille, henné, encre, bleu de linge. Ph. : H. Tissière

inventés qui ont circulé de par le monde. Une partie de son œuvre est produite sur papier et parfois rassemblée en livres qui se font et se défont aux grés des expositions. Le support composé de feuilles ou de toiles est teinté à l’henné qui renvoie au palimpseste sur lequel est parfois inséré du bleu de linge acheté dans les boutiques du quartier. La mise en scène de traits, l’alignement de lignes rappellent les livres sacrés du monde, autant le Coran que la Bible ou les écrits hindous, bouddhistes, comme si les philosophies et religions s’entretissaient au-delà des différences.

Son travail évoque aussi le tracé dans le désert – fragment à saisir avant qu’il ne disparaisse, balayé par le vent.

« De même les jeux et l’écriture sur le sable que le bédouin efface d’une main (ainsi l’enfant efface la calligraphie de la planche coranique), comme si le désert (et le geste de l’enfant) suspendaient le tout du sens : plus d’écriture, plus rien » (Khatibi, 26-27).

Messages qui sont à déchiffrer par l’initié de la transhumance afin d’en décoder le sens. Signes qui se posent fragiles, éphémères et qui auront permis aux nomades de survivre – lecture éclatée sur l’étendue aride du sable où le soleil est brûlure du temps. Les traits témoignent du passage. Et la figure du calligraphe, qui lutte contre l’usure, surgit, recueillant, conservant les paroles rêves, les paroles sacrées pour combler le vide, articuler l’Indicible. « La main qui écrit, dit Héraclite (cet homme inouï), va droit et en spirale. Son chemin est un et le même. Ce chemin est celui-là même du désir. Les calligraphes arabes le savent : comme le clin d’œil, si souvent cité par le Coran (le désir violent y est un état sans durée), le graphe est une saisie dans le vif. […]. On l’aura suggéré, la calligraphie est une forme raffinée de l’intersémiotique.

C’est par cette violence chantée au bout des doigts que la lettre (arabe) est une lettre doublement volée, volée à l’espace (de l’écrit) et volée au temps (mélodique) par l’étincelle du clin d’œil » (Khatibi, 27-28).

Ajoutons que l’écriture à ses débuts avait été créée pour communiquer avec l’Ailleurs et entretenir un rapport étroit avec le sacré – il n’y a qu’à penser aux hiéroglyphes qui ont rempli cette fonction. L’artiste en travaillant l’écriture sur une toile renvoie à cet aspect. Et de plus, en la vidant, il redonne aux traits leur fonction première qui est tracée dans l’espace. En reliant ainsi le dessin et l’écrit, il entrelace les arts. Ce rapprochement brouille les délimitations entre formes artistiques. Et les motifs, qui ne renvoient plus à une parole, vont au-delà du choix et de l’usage d’une langue, vidant la parole de signification. Les traits se posent énigme, nous invitant à les voir comme des mouvements dansants en reflet aux tremblements intérieurs. Ils font aussi penser à l’art de l’arabesque tel qu’il est défini par Maraini dans son ouvrage Ecrits sur l’art : « Savante élaboration plastique d’une conception synthétique du temps et de l’espace, du mouvement (linéaire, ondulé, atomisé) de la vie dans son écoulement sans fin d’une mise en ordre du chaos. La pensée repose sur la contemplation d’une trame/tissu/grille de l’univers. Elle y exorcise le Néant » (46-47).

Ndoye réunit une infinité de traits sinueux qui se ressemblent tout en différant les uns des autres. En simulant le montage du livre, il tente de cerner l’insaisissable pour déjouer le désordre environnant.

Certains dessins et toiles évoquent de vieilles cartographies où des îles flottent dans l’espace. Des territoires anciens apparaissent abandonnés et voguent au large. Mais ces formes pourraient tout aussi bien évoquer des trouées qui rongent l’écriture. Ainsi vient-on à se demander si elles sont des abysses qui peu à peu engloutissent l’être. Est-ce qu’alors l’écrit apparaît espoir par l’emboîtement de traits qui se posent signes, rythmes mélodieux et danses – ndëpp – pour conjurer la mort ? L’effritement, la décrépitude sont-ils déjoués par les assemblages présentés ?

Le travail d’Abdoullay Ndoye est une errance dans les profondeurs du monde, faisant dialoguer les arts (musique, danse, dessin, écrit), les langues, les espaces, les religions, s’ouvrant au sacré. Il rappelle Orphée qui entreprit de longs voyages et sut émerveiller par les sons magiques de sa lyre, n’écartant point la douleur. Si l’œuvre de cet artiste est une « descente aux enfers », les fragments d’écrits qui flottent dans l’espace fonctionnent comme talisman pour transgresser les difficultés. Ils renferment des mystères qui resteront à jamais indéchiffrables et qui nous invitent à réfléchir sur et à interroger le mouvement actuel du monde pour y donner un sens.

Chalys Lèye, artiste né à Dakar, vit entre le Sénégal et la France. Sa peinture travaille les signes puisés à la fois dans la confection du talisman nommé khatim, à la fois dans les traditions dites « animistes ». Intéressé par l’interaction de signes qui, par leur emplacement sur un support (parchemin, corps, …), ont une fonction protectrice qui cherche à écarter le mal, à exorciser un problème, à neutraliser un phénomène, Chalys Lèye met en scène le khatim pour en valoriser l’aspect esthétique. Ses toiles évoquent les couleurs de la terre allant de l’ocre au brun foncé et font penser, par l’insertion d’asphalte que le peintre a ajouté à l’acrylique, aux routes ouvertes de par le monde qui relient les villes entre elles. Elles renvoient aussi aux trajectoires à arpenter entre l’ici et l’ailleurs, entre le visible et l’invisible – pistes intérieures à esquisser pour investir une quête mystique. Cette présence d’asphalte et de sable fournit une épaisseur au tableau, nous invitant à tracer également un parallèle entre la construction d’une peinture et d’une ville. L’artiste déploie ainsi dans son travail de multiples connexions, jouant sur l’ambiguïté. Les liens entre l’arabe utilisé pour la fabrication du khatim (chiffres et lettres) et les signes puisés en diverses traditions (par exemple ceux des Pygmées inscrit sur la toile : Carré magique) rappellent les composants qui se croisent à travers le continent et qui alimentent les imaginaires.

Le placement par le peintre du khatim, qui lui est confectionné par un marabout qui trace sur une feuille des chiffres selon un agencement singulier afin de solliciter la transformation requise, témoigne de plusieurs modifications. Tout d’abord le support et la dimension diffèrent, n’étant plus une feuille sur laquelle est placée à l’encre des signes qui seront dissous dans un verre d’eau afin d’être pris par le client. Ces déplacements misent sur le dialogue entre approches (islam et animisme), entre signes, entre espaces, entre matières et formes, s’étendant au-delà des frontières. Surgissent de nombreuses questions. Quelle est donc la fonction du khatim dans un tel contexte ? Le peintre transgresse-t-il certains interdits ? ou met-il en scène les fondements d’une culture, rappelant les valeurs sur lesquelles elle s’est construite ?

Chalys Lèye ne fabrique pas lui-même de khatim, car la confection de celui-ci exige un savoir que seul l’initié maîtrise. Il ne modifie pas la configuration des chiffres et des lettres, mais cherche à les mettre en scène – les ouvrir aux regards du monde – afin d’en valoriser la beauté esthétique. Tout son travail consiste à les placer avec perspicacité sur un tableau, à rappeler la force des signes qui remontent loin dans le temps ainsi que l’élaboration d’une mystique complexe. Ces signes se donnent donc en spectacle – à voir au-delà de leur mystère – nous invitant à jouir de l’inconnu, à courtiser des élans indéfinissables. Chemin faisant, le peintre brouille les délimitations entre visible/invisible ; écriture/dessin ; talisman/tableau ; sacré/profane.

L’art de l’écriture comme l’art de l’arabesque ont donc été pour l’art moderne un modèle esthétique.

Mais ce qu’un système esthétique peut apporter à une autre culture suit une grande multitude de chemins. A un certain niveau, il prend aussi le chemin du vécu quotidien, de la lumière, du paysage, des rituels et des gestes, des visages et des fleurs ; d’une nuit de pleine lune, avouera Klee dans son Journal. Enfin, de tout ce que peut donner une culture comme silencieuse écriture à qui sait la recevoir, à qui sait en être l’hôte comme dit A. Khatibi (Maraini, 49).

Les tableaux de Lèye soulignent la rigueur et la magie d’agencements mathématiques en reflet à une composition musicale. Par le biais de la mise en abîme du carré (carrés de la grille du khatim qui est emboîté dans le tableau lui-même), ils renvoient à des espaces lointains, évoquant l’art rupestre dont les motifs étaient organisés selon un ordre particulier afin de transmettre le message souhaité. La composition s’offre au spectateur comme une éclaircie soudaine dans l’étendue du ciel qui est à saisir au-delà du langage et de toute explication, dans le silence de la toile – talisman. Elle nous invite à cerner l’existence en y donnant une signification aussi fugace soit-elle, selon le rythme des chiffres présentés, et nous encourage à voyager hors des frontières pour investir des « arrière-pays », selon l’expression du poète Yves Bonnefoy, qui nous habitent tous.

Pour revenir à la question formulée au début de cet article, comment donc expliquer l’engouement pour l’image populaire ? Le quotidien, composé d’une multitude d’incertitudes, nécessite des points d’ancrage, des éléments rassurants qui allègent, égayent et suscitent la sérénité face aux obstacles afin de contourner plus efficacement les impasses rencontrées. En valorisant une posture dégagée, cette image aide à surmonter le désordre environnant. Aussi, nous avons vu qu’au Sénégal, elle insère des procédés d’autres arts, telle l’oralité ; reproduit la force de l’icône (simulacre) et poursuit un cheminement spirituel – voie de saints mystiques qui associent l’image à une épiphanie (Ibn Arabî). Nous pouvons également ajouter que cet art populaire rappelle la peinture murale (telle qu’elle est pratiquée dans la tradition haïtienne ou mexicaine) qui, par la représentation de scènes liées à l’Histoire, exprime une critique, voire une révolte face aux événements – qui, elle, est exprimée avec subtilité au Sénégal, ce qui est probablement dû à la force du maslaa qui fait prévaloir la modération, la retenue pour privilégier l’entente.

Il faut, de plus, nuancer un phénomène de poids en notant que l’image la plus répandue à travers la ville et qui est celle de Cheikh Bamba est basée sur l’unique photographie prise, et d’ailleurs perdue, du Saint et dont le manque de netteté ne permet point de discerner clairement les traits du visage.

Le portrait d’Amadou Bamba pris en 1913 est chargé d’ambiguïté qui accentue plutôt qu’il ne cache sa puissance connotative spirituelle et ainsi l’impact de son aura […] les circonstances et effets de ce qui semblait avoir été une photographie immédiate et spontanée dont l’intention était entièrement dénotative et sans signification est devenue pleinement – ironiquement – connotative (Barthes 1991a : 202 ; Roberts : 48).

Les innombrables illustrations qui en découlent jouent sur la fine démarcation entre représentation abstraite et figurative. Le visage du Saint reste souvent indéfinissable, comme s’il se dissipait dans l’Absent, ce qui accentue la caractéristique éthérée du personnage : « […], si les yeux de Bamba ne peuvent ou ne doivent point être perçus clairement, c’est aussi parce qu’il possède une vision mystique intérieure qui surpasse la portée de sa vue terrestre » (Roberts : 54). Nous pouvons donc constater que l’art populaire, tout en étant généralement figuratif, mise aussi sur l’abstrait afin de traduire des éléments impalpables, invisibles, insaisissables – l’aspect caché de l’existence nommé baatin : « Le côté caché de la signification profonde » (Roberts : 56) . En procédant ainsi, cet art rejoint la position sollicitée en islam qui encourage chacun à déployer sa propre vision afin d’approcher l’Indéfinissable.

Ndoye et Lèye poursuivent ces questions et posent un regard qui se rattache aux éléments culturels desquels ils émanent tout en suivant une trajectoire marquée par une approche individuelle qui va souligner les multiples aspects qui la composent, faisant circuler des concepts tant anciens que modernes, démantelant les frontières entre lieux, arts, époques.

On a d’ailleurs, à mon avis, trop insisté sur le binôme tradition/modernité, comme s’il s’agissait de deux « moments » autonomes. Ce que l’époque contemporaine introduit comme nouveauté et brisure dans l’art n’a de sens que par rapport à ce qui est brisé et dépassé (Maraini, 19).

Tout en ayant des approches qui diffèrent, ces deux peintres, en se rattachant à l’écrit et aux signes, combinent les arts. Ils ne rapportent cependant pas d’histoire précise, ne se référant pas à une langue (ou, dans le cas de Lèye, lorsqu’il s’y réfère, seul l’initié pourra décoder le sens des chiffres et des lettres arabes). Ainsi ouvrent-ils sur l’incertain, nous sollicitant à déceler de nous-mêmes une signification dans l’organisation de traits pour exorciser le vide. Le tableau se substitue au talisman et suscite une quête intérieure, afin de réveiller les imaginaires pour dénouer les violences. Il nous demande d’interroger le mouvement du monde pour s’ouvrir aux entrelacs, naviguer entre procédés, circuler au-delà des absolus, adoptant la posture du peintre pour agencer une composition judicieuse. Si leurs tableaux ne nous offrent point de réponses claires et ne nous rassurent guère, bouleversant, questionnant nos habitudes, ils nous proposent des pistes à suivre pour se déplacer et déjouer l’obscurité, nous encourageant à jouir des mystères pour traverser l’inconnu.

BIBLIOGRAPHIE

KHATIBI, Abdelkebir, La Blessure du nom propre, Paris, Denoël, 1974,1986.

MARAINI, Toni, Ecrits sur l’art : Choix de textes, Maroc 1967-1989, Maroc, Al Kalam, Collection Zellije, 1990.

MEDDEB, Abdelwahab, « L’image et l’invisible : Ibn Arabî/Jean de la Croix », in Cahier de Littérature, d’Arts plastiques & de Critique « Pleine Marge », n°4, Paris, décembre 1986, p.29-42.

ROBERTS, Allen & Mary, A Saint in the City : Sufi Arts of Urban Senegal, Los Angeles, University of California, 2003.

[1] Université du Texas à Austin, bourse Fulbright (recherche/enseignement) Cheikh Anta Diop, octobre 2003 – janvier 2005.

[2] Voir ROBERTS, Mary et Allen, A Saint in the City : Sufi Arts of Urban Senegal, Los Angeles, University of California, 2003.

[3] Voir cet étonnant ouvrage d’Abdelkébir KHATIBI qui analyse les liens entre le proverbe, le tatouage, la calligraphie et le désir au Maroc.

[4] Les passages cités du livre d’Allen & Mary ROBERTS ont été traduits de l’anglais par l’auteur de cet article.

[5] Paru dans Cahier de Littérature, d’Arts plastiques & de Critique, Pleine Marge, n°4, décembre 1986, p.29-42.