NDARY LO, UN ART DES PASSAGES

Ethiopiques n°79

Littérature, philosophie et art

2ème semestre 2007

Ndary Lô, un artiste qui exhibe les passages de la vie ; rien n’est arrêté, tout vit, tout change dans la marche de l’homme qui va de la naissance à la mort. S’il opère des coupes dans le temps, à chaque fois, c’est pour surexposer dans le même sens. Disciple en cela de la sagesse de Montaigne, « je ne peins pas l’être. Je peins le passage ». Ndary Lô se concentre sur ces instants où un homme quitte un endroit et une posture pour aller vers un autre état, car toute la vie humaine est faite de ces passages qui la transforment de « minute en minute ». Le titre d’une de ses œuvres présentée à la 5ème Biennale de Dakar semble d’ailleurs bien pointer son intention : La longue marche du changement [2], titre révélateur et emblématique de tout son travail.

Son utilisation de matériaux de récupération consonne d’ailleurs avec cette volonté d’étudier le passage. Car que signifie au fond l’utilisation d’un objet voué à la poubelle ? N’est-ce pas la poursuite du processus qui conduit de la mise en forme à partir de matières premières à l’objet utile, avant de lui insuffler une autre vie en le mettant au service de la création artistique ?

1. Ndary LO.- L’Incompris, 1999, sculpture, fer, poupées, tissus, divers, h : 210cm.

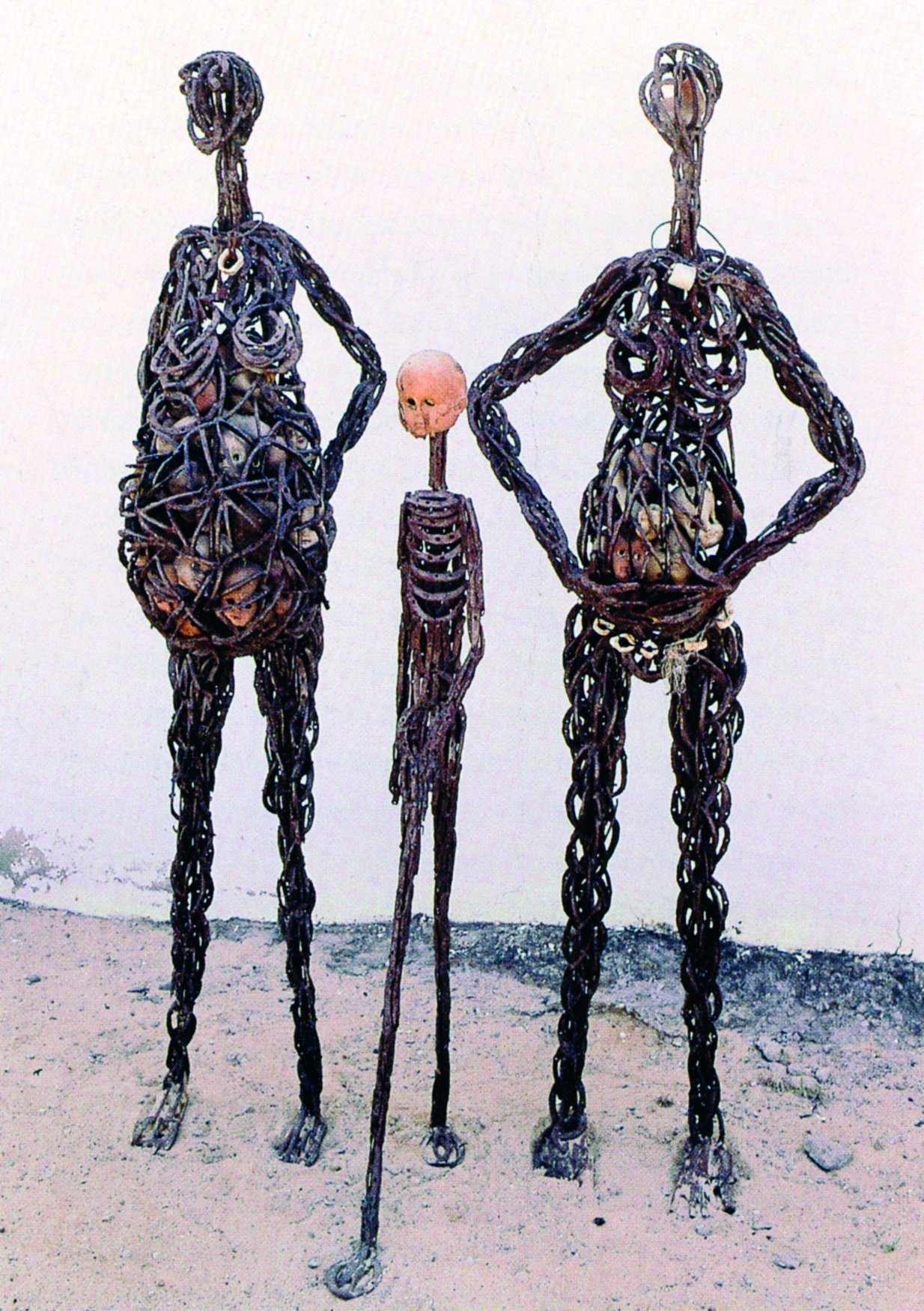

2. Ndary LÔ.- Echographie I, II, III, 1998/1999, sculptures, fers à cheval, poupées, os, 190cm, 140cm, 189cm.

La figure emblématique de la marche

Que n’a-t-on complaisamment glosé, et parfois avec une légère condescendance, sur la ressemblance entre Homme qui marche de Giacometti et la série des Marcheurs de Ndary Lô [3]. Mais plutôt que d’y voir une simple réminiscence formelle, peut-être eût-il fallu découvrir la véritable parenté entre ces deux artistes qui posent les pieds de leurs marcheurs solidement sur le sol. Dans cette posture, ces marcheurs marchent davantage que ceux que l’on peut voir sur des instantanés photographiques ou encore sur les chronophotographies de Marey et Muybridge. Ce n’est pas un instantané ou une succession d’instantanés qui donne à voir le mouvement : la reproduction exacte de la photographie du mouvement ne montre pas le mouvement, elle le fige. A chaque fois on voit un corps rigide, arrêté, non un corps qui marche.

Il faut donc ne pas s’en tenir là à l’exactitude de la reproduction des gestes pour faire « bouger » la sculpture immobile : ce n’est pas la copie qui dit vrai, mais la reconstitution fausse du mouvement qui le révèle.

Ndary Lô n’est pas isolé dans cette recherche. Sans remonter aux Kouroi grecs, la sculpture de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle montre l’obstination des sculpteurs à traduire le mouvement de la marche. Pour mémoire seulement, Auguste Rodin et son Homme qui marche [4], Umberto Boccioni et sa Forme uniche delle continuità nello spazio [5] ou Alberto Giaconetti, Homme qui marche [6], qui rendent avec efficacité l’avancée impétueuse de l’homme en marche. Or, comment se fait-il que tous ces marcheurs aux pieds englués dans le sol, posture impossible si forte de mouvement ? Pourquoi ne se contente-t-on pas de montrer le pied arrière soulevé du sol et partant en direction du pied avant en l’immobilisant en l’air ?

Dans des entretiens avec Paul Gsell, Rodin déclare que pour rendre le mouvement de la marche, il ne s’agit pas d’approcher au plus près la marche réelle, mais de juxtaposer dans une même sculpture des gestes de bras, de jambes, de la tête ou du torse qui n’ont jamais été contemporains, dans une sorte de compossible impossible qui fait sourdre le passage. Tout le paradoxe réside dans l’effet produit par cette image fausse : c’est bien un homme qui marche alors qu’il a justement les deux pieds qui touchent le sol dans la posture de l’arrêt. Ce ciseau grand ouvert des jambes ce mouvement des bras, cette inclinaison du buste et de la tête donnent la représentation d’un homme qui « se met à enjamber la durée » par l’espace qu’il parcourt. Le mouvement se fomente dans cette marche anatomiquement fausse en donnant par le franchissement de l’espace le franchissement du temps. Et on peut se référer ici aux analyses de Maurice Merleau-Ponty concernant ces déformations que les artistes font subir au corps pour montrer la vérité du mouvement. Le philosophe évoque Homme qui marche de Rodin et les chevaux du Derby d’Epsom de Géricault [7] qui ont les deux jambes tendues presque à l’horizontal au lieu d’avoir leurs jambes repliées sous eux. « Robin a ici un mot profond : « C’est l’artiste qui est véridique et c’est la photo qui est menteuse, car, dans la réalité, le temps ne s’arrête pas » [8]. La photographie maintient ouverts les instants que la poussée du temps referme aussitôt, elle détruit le dépassement, l’empiétement, la « métamorphose » du temps, que la peinture rend visibles au contraire, parce que les chevaux ont en eux le « quitter ici, aller là » [9], parce qu’ils ont un pied dans chaque instant. La peinture ne cherche pas le dehors du mouvement, mais ses chiffres secrets » [10]. Ce n’est donc pas le réalisme qui donne à percevoir la réalité, mais la combinaison construite par l’artiste. L’illustration en est donnée par une sculpture de Ndary Lô, Mine [11] dont les jambes bien qu’enfoncées dans le sable jusqu’aux genoux et qui exprime néanmoins avec puissance le reste du corps vers l’avenir.

Le passage de la naissance

Pour appréhender le passage de la vie utérine liée à l’organisme maternel à la vie indépendante de la respiration pulmonaire, Ndary Lô met en scène le temps qui précède la naissance : la grossesse. Le spectateur occidental cultivé aurait volontiers pensé retrouver ces sculptures africaines représentant des figures féminines de la fertilité ou ces statuettes rituelles de déesses de la fécondité au ventre arrondi. Or il n’en est rien. Si les pièces en fer forgé et fers à cheval évoquant l’attitude fortement cambrée des femmes enceintes au ventre proéminent, l’artiste invite surtout le spectateur à plonger son regard au cœur même de la vie qui se trame au sein de l’utérus. À première vue, nulle référence à une quelconque tradition africaine car il fait appel explicitement à une technique sophistiquée, d’exploration médicale de la vie utérine, en nommant ses sculptures de femmes. Echographie [12] : l’embryon transparaît par de-là toutes les enveloppes qui l’isolent et le protègent du monde extérieur.

Certes, on pourrait toujours se souvenir des rares précédents en art lorsque l’iconographie byzantine et les enluminures représentaient l’embryon visible in utéro dans les scènes de la Visitation. Pour mémoire on peut rappeler la Visitation de Pélendri [13] ou celle d’un manuscrit allemand du XVe siècle [14]. Dans l’un et l’autre exemples, Jésus et Jean-Baptiste enfants, nus mais pourvus d’un nimbe, apparaissent par transparence dans le ventre de Marie et de sa cousine Élisabeth : Jean-Baptiste se prosterne dans le ventre de sa mère et désigne Jésus de sa main, Jésus de son côté répond par un geste de bénédiction. Des sculpteurs sur bois, pour leur part, creusaient dans le ventre des mères de petites niches, des « fenestrelles », où se logeait un embryon que l’on pouvait parfois apercevoir derrière une vitre comme les reliques dans une chasse pour indiquer l’antre secret dans laquelle travaille la puissance divine.

Mais chez Ndary Lô, ce qui sidère le spectateur, c’est l’accumulation monstrueuse des têtes de poupées dans le ventre retenues par les mailles d’un immense filet métallique composé de fers à cheval et de fers à béton. Le ventre est si lourd que l’une des femmes doit le soutenir de ses deux mains et faire contrepoids en calant ses mains sur ses reins. Comme si chacune de ces têtes-fœtus pesait trop lourd pour ce ventre chargé. Pourquoi autant de têtes ? A un premier niveau on peut faire une hypothèse de la nécessité pour une femme d’être une matrice prolifique pour être reconnue et trouver sa place dans la communauté. Nécessité aussi dans certains pays d’avoir beaucoup d’enfants pour compenser la mortalité infantile, ou les désastres du Sida ou des guerres : on voit une femme africaine lourde d’avoir à porter trop d’enfants. Et pourquoi des têtes blanches ? Certes en Afrique la plupart des poupées de celluloïd figurant un bébé sont blanches puisqu’elles viennent le plus souvent de l’adaptation des matériaux les plus divers puisqu’il va jusqu’à en faire une méthode, le « daptaïsme » [15], il utilise dans ses Echographies ce qu’il trouve. Mais ce matériau, tout prêt, tout fait, qui pourrait être une limite, devient un tremplin pour des significations imprévues que le spectateur librement invente. Ne peut-on pas voir dans ces ventres distendus par toutes ces têtes blanches la perspective pour les femmes du continent africain de devenir des mères porteuses pour les femmes d’Occident à défaut d’être des réservoirs d’ovules puisqu’il faut « produire », pour répondre à la demande, des enfants blancs ?

De manière plus universelle, ces ventres alourdis par la maternité ne renvoient-ils pas à tout ce qui se trame non seulement dans le corps mais dans l’esprit de toute femme enceinte ? On peut suivre ici les analyses de psychanalystes [16] examinant les inquiétudes, les peurs de la transformation et ce qui se fomente dans la maternité, ou selon un terme forgé par un gynécologue-obstétricien [17] pour définir cette métamorphose, dans la « grossitude » qui renvoie à la fois à la fascination et la sidération de cet accroissement corporel. La femme s’emplit d’un autre que soi, héberge un autre qu’elle ne connaît pas et qui peut être vu comme un intrus. Selon Simone de Beauvoir la femme est la « proie de puissances qui la débordent [18] » et la font considérer uniquement sous l’aspect d’un ventre. Nancy Houston pour sa part reste incrédule devant la maternité : « Seulement cinq mois ! C’est fou … Pendant plus de cent jours encore, ça va pousser sans que j’y puisse quoi que ce soit » [19]. Comme si le corps habitable était colonisé par une sorte de déferlement organique de formes, proliférant comme une invasion végétale irrésistible. Toute future mère rêve de son enfant futur, elle lui donne de multiples visages des plus beaux aux plus monstrueux, mais quand il y a seulement des enfants morcelés ou réduits à n’être qu’une tête, n’est-ce pas là une colonisation du corps maternel par ces matériaux indéfinissables : celluloïd, os ou pierres ? Pourtant un jour, à la naissance, un enfant est là, la mère passe du phantasme au réel. Une seule tête est parvenue à l’être comme le montre la petite figure anthropomorphe placée entre les deux plus grandes. Alors que les deux « adultes » ont une tête formée de fers à cheval, « l’enfant » possède une tête de poupée blanche emmanchée sur un long coup. C’est visiblement le résultat de l’accouchement : une des têtes de poupées qui habitent dans le corps est devenue un enfant réel avec un corps. Le mystère du passage à la naissance est alors dévoilé.

Le risque de la folie

Ce n’est pas la première fois qu’en art on représente ce qui se déroule à l’intérieur d’une tête humaine. Pour mémoire la tête de l’homme dans l’Idylle [20] de Francis Picabla qui montre par transparence un paysage qui semble prendre feu ; le crâne du Visage de la guerre [21], de Salvador Dali dont les orbites et la bouche contiennent dans une structure en abyme d’autres crânes, à l’infini ; ou plus près de la culture de l’artiste, l’œuvre de son compatriote sénégalais Cheikh Diouf qui, dans certains de ses Personnages [22], creuse une niche grillagée à l’arrière de la tête pour encastrer une ou deux petites têtes.

C’est ainsi que se montre caché, l’intérieur ou le secret. Mais dans tous les cas, les propositions de la tête sont conservées et la forme générale aussi. Rien de tel pour L’Incompris [23] de Ndary Lô.

L’Incompris, un homme atteint d’une hydrocéphalie monstrueuse qui aurait engendré une tête énorme et tellement lourde qu’

elle doit être portée à deux mains pour ne pas rompre l’attache du cou. Mais ce n’est pas un excès du liquide céphalorachidien qui entraîne la déformation du crâne, c’est toujours cette invasion de têtes en celluloïd enfermées dans un réseau de tiges métalliques torsadées. Sa tête ronde comme la sphère terrestre n’a ni regard ni visage : seules les poupées à l’intérieur de la tête disproportionnée possèdent regards et visages. On ne sait qu’une chose de cet être aux allures d’extra-terrestre, c’est un « incompris ». Est incompris tout individu qui n’est pas reconnu dans sa personnalité, ou dont on ne saisit pas les motivations ou les gestes : trop étranger à un mode de vie ou habité par des manières de penser trop différentes, il est rejeté, exclus.

Mais cet incompris n’est-il pas aussi à l’image de ce que peut ressentir tout homme lorsqu’il ne peut venir à bout de ce qui se bouscule en lui et qu’il ne parvient plus à unifier ? L’individu a parfois l’impression d’être traversé par ce que le philosophe Hume nomme, dans un autre contexte, des « trains de pensées » au sens d’une file, d’une suite de pensées qui sont entraînées ensemble et que l’on ne peut séparer : lorsque l’une d’elles surgit elle en appelle d’autres inéluctablement.

Héritiers de l’invention de la locomotive qui tracte des wagons, nous pouvons dire qu’il arrive souvent à chaque humain de se vivre comme une gare de triage qui ne vient pas à bout du désordre de ses pensées ou de ses motivations contradictoires. Ces petites têtes blanches qui seraient autant de pensées ou de désirs indépendants font courir au possesseur de la tête le risque non seulement d’être incompris des autres, mais incompris de soi-même dans la proximité du péril de la folie. L’impossibilité de « comprendre » au sens de « saisir ensemble », « d’unir » et même « d’unifier », tel est bien l’un des visages de la folie. On approche ici cette démence présente chez certains malades mentaux appelés « schizophrènes » car l’unité de leur personnalité est pour ainsi dire – selon l’étymologie – divisée, partagée, fendue. Le petit homme revêtu de haillons, réduit à n’être presque plus qu’une tête, connaît l’expérience d’une dissociation, voire d’une désagrégation qui le fait passer du normal au pathologique dans ce franchissement de frontière qui guette chaque humain. Soulagera-t-il sa souffrance s’il peut faire entendre toutes les voix discordantes qu’il perçoit en lui ou continuera-t-il à porter, à lui tout seul, cette tête qui ressemble à un monde trop divisé, prêt à exploser ?.

Le dernier passage de la mort ?

La mort ce n’est pas seulement la dernière métamorphose du vivant, c’est aussi la mort collective et c’est peut-être surtout cela que Ndary Lô désire explorer à travers ces grands fantômes décharnés qui viennent hanter les vivants.

Les Os de mes ancêtres [24] exhibent tout d’abord sa technique : celle de la récupération, du détournement, de l’accumulation et de l’assemblage de matériaux provenant du monde naturel ou industriel. Technique qui n’est pas sans importance puisque selon NDary Lô « cette capacité à récupérer et à créer avec des éléments aisément disponibles sur place, capacité partagée par nombre de plasticiens du Sud, devait être étendue à d’autres domaines que l’art, notamment l’économie afin que les pays africains soient impliqués dans le monde moderne en tenant compte de leurs moyens spécifiques ». Technique donc qui, d’une certaine manière, signe l’appartenance d’un artiste à son monde.

L’installation, Les Os de mes ancêtres, met en scène quatre grandes sculptures anthropomorphes faites d’ossements, de bois et de métal. Les corps disloqués bricolés avec des os évidés, nettoyés et maintenus par des fers à cheval et à béton se dressent comme des zombies. Ces créatures sont prisonnières des chaînes aux maillons de métal et d’os qui pendent du plafond.

A leurs pieds des récipients contiennent les os en surnombre, pour continuer la chaîne. Serait-ce des offrandes à la lignée ?

A quoi peuvent renvoyer ces sculptures ? Ici on voit des morceaux de fers rouillés, des os d’animaux et des récipients en fer et en bois. Les récipients en métal sont ce que les femmes sénégalaises emploient pour faire griller les arachides : ils sont partout, même dans les villes, dehors ou à l’intérieur des maisons. Ces matériaux, ramassés sur les plages de Gorée, un lieu symbolique dans la mémoire de l’esclavage, ou en d’autres contrées du Sénégal, vont servir d’instruments pour interroger l’histoire collective de l’esclavage qui concerne autant l’Occident que l’Afrique. Et l’idée de passage prend ici tout son sens. Passage d’une mémoire des morts aux vivants. Déjà les Xiff [25], ces grands personnages réduits à l’état de squelettes de fer et d’os, évoquaient la mémoire des choses qu’on ne doit jamais oublier, sorte de « porteurs de mémoires » de la souffrance d’un peuple. Mais dans Les Os de mes ancêtres, il y a la mise en scène qui dramatise ces ossements en reliant les chaînes omniprésentes de l’œuvre aux chaînes des esclaves et aux os des esclaves morts dans la « Maison aux Esclaves » de Gorée. Os et métal, ce qui reste longtemps après la mort. Pourtant ces squelettes sont aussi en marche : vers quel futur peuvent-ils aller, eux qui sont morts ? Viennent-ils rappeler aux vivants qu’il ne faut pas oublier car les massacres sont toujours à l’horizon des vivants ? Ainsi mêmes morts les défunts continueraient d’enseigner les vivants.

Il serait bien présomptueux de donner une seule interprétation. Mais parce que cette œuvre a une résonance universelle, pour un Occidental, ces grands hommes débout évoquent à la fois les morts, les vivants et pourquoi pas les morts vivants possédant à la fois rigidité des morts réduits à l’état d’ossements, mais aussi la possibilité de surgir brutalement du sommeil pour réclamer vengeance et justice ou encore pour venir hanter les consciences des bourreaux. _Ainsi plus généralement cette œuvre d’un artiste africain qui met en scène ces ossements en vient-elle à évoquer, pour un Occidental, les massacres de Bosnie, les charniers des camps de concentration ou de Saddam Hussein en Irak, de Timisoara en Roumanie ou d’un autre lieu sinistre de la planète !

BIBLIOGRAPHIE

ANDRIAMIRADO, Virginie, « Ce qui subsiste après que tout a été détruit », entretien avec Ndary Lô, Arts plastiques n° 67.

ANDRIAMIRADO, Virginie (propos recueillis par), « Entretien avec Ndary Lô », in Africultures, n° 48, publié le 04/10/2002.

FALGAYRETTES-LEVEAU, Christiane, L’art en marche de Ndary Lô, Musée Dapper, 2002.

SANE, Idrissa, « Les attaches célestes de Ndary Lô : des œuvres qui suggèrent l’élévation spirituelle », in Le Soleil, édition du samedi 08 juillet 2006.

KOUDEDJI, Thierry William (propos recueillis par), « Ndary Lô marche toujours », Dak’art actu n° 02 – http: // www.africultures.com. « Tout est prétexte à la création ».

MARSAUD, Olivia, « Ndary Lô, l’art de la vie, Ndary Lô expose à Dapper », http: // www. afrik.com. mardi 19 février 2002.

ENOGO, Olivier, « Lève-toi et marche », http:// www.jeuneafrique.com le 8 juillet 2002.

Http : www.africultures.com « Couleurs d’Afrique ».

[1] Université de Savoie, France

[2] LO, Ndary, La longue marche du changement, 2000-2001, métal soudé et divers, 195x75x250 cm, Dak’art 2002.

[3] Cf. quelques titres données à toute cette cohorte d’hommes en route :

Posture, Hommes en marche, La marche des oubliés, Duo, L’exode, La longue marche du changement

[4] Vers 1880, bronze 86.5×59.6×26.7 cm.

[5] Vers 1880, bronze 86.5×59.6×26.7 cm.

[6] 1960, Kroller-Muller, Ottterlo, Pays Bas.

[7] GERICAULT, Théodore, Le derby d’Epsom, 1821, Huile sur toile 92×123 cm, Musée du Louvre.

[8] Maurice MERLEAU-PONTY fait référence à l’ouvrage de Rodin, L’art, entretiens réunis par Paul GSELL, Paris, Grasset, 1911, p. 86.

[9] MICHAUX, Henri, Aventures de lignes. Cité par Maurice MERLEAU-PONTY sans référence : texte que l’on ne peut retrouver que dans Passages, « Aventures de lignes », Paris, Imaginaires Gallimard, 1999, p. 114

[10] MERLEAU-PONTY, M., L’œil et l’esprit, Folio Essais Gallimard, 1985, p. 80 sq.

[11] Mine, 1997, Fers à cheval, soudure, 138 cm.

[12] Echographie I, II, III, 1998/99, Fers à cheval, poupées, os : 190 cm, 189 cm, 140 cm.

[13] Pélendri, Chypre, Eglise Sainte-Croix (XIVe siècle).

[14] Visitation « Vie de Jésus en allemand », manuscrit du XVe siècle, Musée Condé, Chantilly.

[15] Terme inventé par l’artiste avec le mot adaptation et un clin d’œil au « dadaïsme ».

[16] SCHNEIDER, Monique, le Paradigme féminin, 6, « L’irruption du vivant », Paris, Champs Flammarion, 206.

[17] FONTY, Bernard, Bonjour l’aurore. Chemins de la mise au monde, Clims : réédition Denoël Édition de l’association freudienne, 1986.

[18] Le Deuxième Sexe I, Paris, Gallimard, Idées, 1979, p. 46.

[19] Journal de la Création, Arles, Actes Sud, « Babel », 2001, p. 180.

[20] PICABIA, Francis, Idylle, 1927, Peinture, Huile sur carton, 105.7 x 75.7cm. Musée de Grenoble.

[21] SALVADOR, Dali, Le visage de la guerre, 1940, Muséum, Boijmans-van Beuningen, Rotterdam, 64×79 cm.

[22] Personnages, 2002-2005, fer, argile, filasse et colle, collection particulière. Œuvre présentée lors de l’exposition du Musée Drapper, Sénégal contemporain, 2006.

[23] L’Incompris, 1999, fer, divers, poupées, tissus, 210 cm.

[24] Les Os de mes ancêtres, 2005, Musée Dapper, Sénégal contemporain, 2006.

[25] 1999/2001, fer, os, divers, 175 cm.

-TRAJECTOIRES, ENTRETIEN AVEC BASSAM CHAÏTOU