LES FILIATIONS D’UNE ARCHITECTURE SENEGALAISE

Ethiopiques numéro 9, 1977

revue socialiste

de culture négro-africaine

« Le signe est une fracture qui ne s’ouvre jamais que sur le visage d’un autre signe ».

Roland Barthes

Depuis plusieurs années, l’Architecture fait l’objet de la sollicitude des autorités sénégalaises, de l’impulsion et de l’attention du chef de l’Etat. Une école a été créée, des crédits dégagés. De nouveaux architectes ont installé leur activité permanente à Dakar ; des célébrités de l’Architecture internationale sont sollicitées et prêtent leur concours aux programmes du pays ; une législation nouvelle enfin, est mise sur pied.

Cette sollicitude est rare, et l’on voit plus souvent les Etats modernes n’attachaient à l’Architecture contemporaine qu’un intérêt lié à ses aspects d’abord économiques, puis éventuellement sociaux, presque jamais culturels. Mais ce faisant, risquent de n’être retenues que des valeurs comptables, où l’essentiel est oublié : l’impact de l’Architecture sur l’homme, en tant que contenant, d’abord, de son activité quotidienne, en tant qu’expression, ensuite, de son moi culturel.

La civilisation urbaine a pour « Milieu naturel » l’Architecture ; vers quelque direction que le regard se tourne, en quelque lieu que le geste s’accomplisse, c’est d’abord elle qui est rencontrée, à une fréquence telle que le conscient l’oublie et que seul le subconscient continue à enregistrer les agressions ou les actions bénéfiques de l’environnement.

Aussi est-il essentiel de prendre conscience que, avant d’être témoin, l’environnement architectural est d’abord acteur ; et que c’est à ce titre là au moins que l’indifférence est grave et coupable ; car si l’on peut croire encore que les sociétés modernes n’ont pas besoin du témoignage architectural de ce qu’elles sont, il devient coupable de penser et d’agir vis-à-vis de l’architecture comme si elle n’imprimait pas fortement sa marque sur ceux qui la vivent et la perçoivent.

L’Architecture marque toujours l’homme, aussi indifférent soit-il à sa perception, aussi modeste et discrète soit-elle à vouloir être perçue. C’est en ce sens que l’on peut dire qu’une architecture exprime, et encore mieux incarne, une culture, une société ; c’est en ce sens qu’il est essentiel de voir que l’acte de bâtir est, bien au delà du bâti, un acte culturel.

L’idée incarnée

Ceci étant rappelé, et donc écartée l’objection souvent entendue selon laquelle « l’Architecture serait un luxe de nation riche », il faut se demander comment peut s’incarner dans la matière concrète cet acte, cette idée culturelle abstraite, au sens où l’entendait Léopold Sédar Senghor en disant que les civilisations de l’Afrique Noire sont celles de « l’idée incarnée [1].

Si la signification d’une architecture peut être mesurée à l’originalité de son apport formel, à son potentiel d’invention de nouvelles formes, elle l’est également à la richesse de ses filiations fécondantes ; nul n’ignore qu’en Histoire de l’art, jamais aucun style n’est apparu spontanément.

Ce qu’une architecture de la civilisation négro-africaine moderne peut le mieux exprimer, c’est justement le tissu des filiations, des influences, en bref des métissages, qui font une Société donnée à un instant donné. Mais, si une société ou une civilisation est le produit des métissages, elle se doit de les assumer tous, c’est-à-dire qu’elle ne choisit, ni ne rejette ; l’artiste par contre, dispose de la suprême liberté qui consiste à trier et choisir dans le réseau des influences celles qui serviront le mieux, avec le plus de force, son dessein ; et c’est la possibilité de ce choix qui constitue suprêmement le dynamisme d’une création, d’une idée incarnée, en ce sens qu’il la libère de tout ce qui, la freine, qu’il l’enrichit de tout ce qui l’exalte. C’est en cela que l’œuvre d’art ne peut être reconnue comme significative d’un courant de culture qu’avec en général un recul temporel certain ; parce que l’artiste, le créateur, anticipe intuitivement, dans les choix qu’il opère parmi les influences qu’il subit, sur la Société qui le porte et sur les traces que laisseront ces influences ; cette démarche est une aventure permanente dans l’inexploré, d’où tant d’échecs, de fausses voies prises, de modes passagères, dont seuls le temps et le recul peuvent rendre un exact bilan.

Nous ne disposons pas de ce recul nécessaire pour juger déjà de la vérité formelle d’une architecture sénégalaise actuelle. Aussi a-t-on voulu s’attacher à montrer dans ce qui suit, non pas ce qu’elle est, ou sera, ce qui serait une présomption ; mais quels vecteurs fécondants d’une création architecturale nouvelle ont paru les plus intéressants.

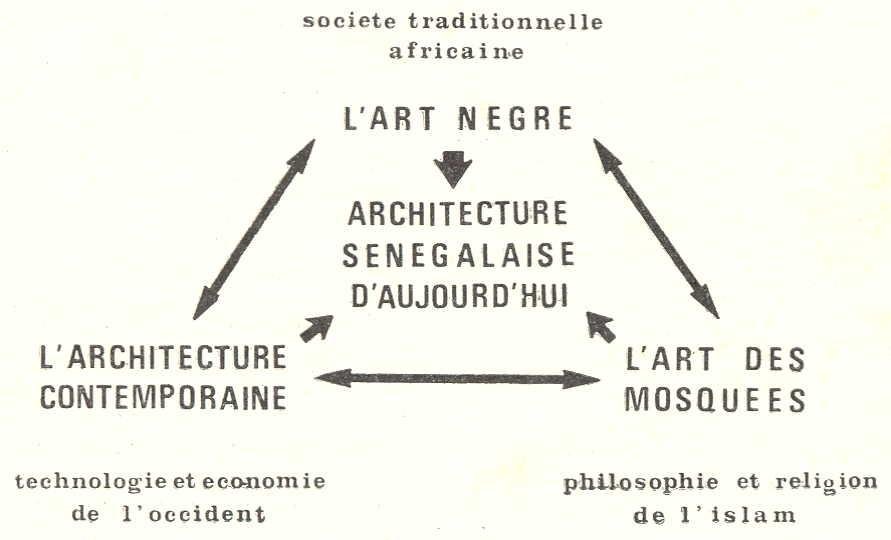

La Société sénégalaise contemporaine peut être schématiquement considérée comme le fruit de trois grands apports ; son apport « en fonds propres » d’abord, que est celui de la société traditionnelle pré-islamique et pré-coloniale ; l’apport maghrébin, qui, du Haut Moyen-Age à nos jours, a tissé les fondements philosophiques et religieux de l’Islam noir ; l’apport occidental enfin, de l’expansion coloniale à l’insertion actuelle du Sénégal dans le monde politique et économique moderne.

De ces trois grands apports, l’Architecte tire trois images, que le lecteur voudra bien reconnaître comme des images-clés, avant qu’elles ne soient développées :

– la Société traditionnelle

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l’Art nègre

– l’Islam

. . . . . . . . . . . . .. l’Art des mosquées

– l’Occident

. . .. l’Architecture contemporaine que l’on peut résumer dans le schéma de la page 37 .

Ce schéma montre, d’une part les liaisons centrifuges, qui constituent les apports directs les plus évidents, mais il montre également des liaisons périphériques deux à deux, moins apparentes, mais qui sont riches de sens et de signification.

Historiquement, la génération active actuelle des architectes n’est pas une génération de pionniers, mais d’héritiers, qui ont reçu en partage les grandes découvertes de l’Architecture contemporaine. Leur tâche est de faire porter leur fruit à ces découvertes, de leur trouver leur plénitude et leur signification profonde.

La naissance de l’Architecture contemporaine fut une étonnante aventure, d’une audace au moins égale sinon supérieure à celle de la Renaissance cinq siècles plus tôt. Cette aventure a eu lieu entre 1880 et 1940 et les Architectes n’ont depuis rien fait d’autre que d’épanouir, ou parfois de détourner l’héritage, mais pas d’en créer un autre : cela est vrai de l’Europe, comme de l’Amérique latine, des Etats-Unis comme du Japon. Les vraies, les profondes révolutions sont rares.

Cette Architecture là est l’expression totale de la Société occidentale ; elle est née de la révolution industrielle, s’est développée avec l’essor technologique ; elle a recouvert la terre en un demi-siècle. C’est là d’ailleurs le principale reproche qui lui est fait par beaucoup ; pourtant cet internationalisme souvent reproché est la preuve de la santé de cette architecture et l’on peut être assuré que « tous les styles sains, après une phase internationale se sont, toujours transformés en styles nationaux bien différenciés » [2].

« Le fait plastique nègre »

C’est dans ce sens que le destin africain de l’Architecture ; contemporaine paraît autre et, il faut ici, rappeler combien elle doit à l’Art et à la Statuaire nègres. La filiation est directe.

La découverte de la sculpture nègre en tant qu’art est l’œuvre des peintres fauves, cubistes, expressionnistes. C’est Maurice de Vlaminck qui prend le premier conscience du fait plastique nègre ; c’est le langage des formes nègres qui détermine le mouvement cubiste et lui permet de se trouver, ou plutôt qui permet à Pablo Picasso de signer la première toile considérée comme cubiste, les Demoiselles d’Avignon ; plus tard, c’est ce même langage qui permet l’éclosion de l’expressionnisme en Allemagne, puis du futurisme en Italie.

La relation de ces peintres avec les Architectes de leur temps, ou du moins avec ceux d’entre eux qui avaient vocation de pionniers et de créateurs, était constante. Il est difficile de se rendre compte encore de ce qu’a pu être pour ces Architectes l’extraordinaire vent de liberté que leur apportaient ces peintres ; c’est lui qui leur a permis de se débarrasser du langage académique sans tomber dans le désert des formes, mais au contraire en créant par eux-mêmes un vocabulaire architectural sûr. Sans les Vlaminck, Derain, Picasso, Matisse, Juan Gris sans ces peintres, le Bauhaus si essentiel dans l’histoire de l’Architecture européenne, n’aurait pu trouver sa naturité plastique. Peut-être se serait-il lui aussi engagé dans le classicisme en ciment armé qui fut la voie choisie par toute une école des années trente ; nul ne le sait. Mais l’Architecture d’aujourd’hui ne serait pas ce qu’elle est sans l’important tribu que payèrent Gropius, Mies Van der Rohe, Mendelsohn, le Corbusier surtout, à l’expressionnisme et au cubisme. Et c’est peut-être, en partie au moins, à l’Art nègre qu’ils doivent l’invention du Plan libre, fondement de l’Architecture contemporaine, que Nicolas Pevsner définit comme « l’expression de l’éternelle passion de l’Occident pour le mouvement dans l’espace » [3] et à quoi on peut ajouter « de l’éternelle passion de l’Afrique pour le rythme dans l’Espace ».

Pourquoi cette exceptionnelle affinité entre la statuaire africaine et les génies de l’Art et de l’Architecture du XXème siècle ? La réponse paraît résider dans le fait que l’Art nègre est d’abord conceptuel, qu’il exprime une interprétation de la réalité et non son apparence ; qu’il use de symboles ; la statue, l’objet, est un système de signes que Léopold Sédar Senghor définit comme « une image symbolique et rythmée ».

Or, c’est exactement cette faculté que cherchaient les Architectes précurseurs en élaborant leurs formes et leurs concepts ; découvrir un système de signes qui, à partir de données techniques nouvelles claires, aboutissent à une expression architecturale. Ainsi Mies Van der Rohe démontre magistralement avec le Pavillon Allemand de l’exposition de Barcelone en 1929 « qu’on peut atteindre la monumentalité non seulement par des colonnes feintes, mais aussi par des matériaux splendides et un rythme de l’espace » [4].

Comment y parvient-il ? En traitant l’espace et la matière comme le statuaire noir, qui dispose de « l’ extraordinaire aptitude à conférer un aspect monumental à des œuvres de dimensions généralement réduites » [5] ; cette aptitude, c’est dans le secret des rythmes et des proportions qu’il faut l’aller chercher, dans l’analyse organique des fonctions rapportées au tout, chaque partie ne prenant signification et symbole qu’en importance relative par rapport aux autres fonctions, démarche qui est opposée à celle de l’art classique où la notion d’ordonnance ne permet pas la construction organique.

Dans une toute autre signification formelle, mais pourtant également selon la même démarche, il est étonnant de comparer les volumes architecturaux qui couronnent la « Cité Radieuse » de Marseille de Le Corbusier, sa chapelle de Ronchamp, ses sculptures sur bois réalisées avec Savina à quelques objets significatifs de statuaire nègre : la filiation est plastiquement évidente, l’affinité permanente ; l’œuvre nègre, comme la peinture cubiste, comme l’œuvre construite ou sculptée de Le Corbusier, s’impose dans son existence spatiale immédiate ; l’absence de sophistication est totale ; la matière brute et la forme brute expriment des espaces bruts.

Or, ce que veut Le Corbusier, c’est également ce que veut le sculpteur noir : dire plus avec moins, dégager le symbole par le traitement de la matière et du volume. « La nature de l’objet sculpté nègre, son essence artistique, possèdent la qualité souveraine du plus vrai que le vrai, la présence réelle dont est doué le substitut qu’est le masque, plus consistant et signifiant que ne serait un simple reflet » [6].

Cette affinité entre l’Architecture contemporaine et la statuaire africaine permet de penser à un phénomène de retour ; en suscitant une architecture contemporaine spécifiquement sénégalaise et soudano-sahélienne, ce n’est pas une création artificielle, une greffe que le corps social rejetterait, que l’on provoque ; mais au contraire sans doute, après le lent cheminement du langage tectonique nègre dans la pensée artistique occidentale, le mariage harmonieux entre les arts de deux civilisations, reflet de leur insertion économique et sociale réciproque.

L’influence de l’Islam

Cependant ce mariage ne saurait être complet si le créateur, l’architecte, oubliait d’être réceptif à l’influence artistique de l’Islam, dont il faut tenter de dégager les caractéristiques essentielles.

Depuis les premiers raids almoravides au Xe siècle, la pénétration de l’Afrique Occidentale par l’Islam a empreint l’ensemble des arts et des mœurs d’une manière indélébile. A cette spécificité du mode de vie et des coutumes, plus encore du fond philosophique et religieux qu’a imprimé l’Islam en terre sénégalaise, répondent les corrélatifs esthétiques, et partant les vecteurs de filiation d’une architecture contemporaine.

Dans l’analyse d’une pensée architecturale islamique, il faut se remémorer que l’Islam des origines emprunte aux peuples convertis leur passé architectural pour édifier ses propres monuments, caractéristique d’une foi dont l’expansion a été foudroyante et menée par un peuple guerrier.

Cette capacité d’emprunt, loin d’être une tare originelle, a au contraire permis l’avènement de styles architecturaux entièrement originaux et neufs, encore qu’empreints de données spécifiques.

Le caractère fonctionnel des mosquées de l’Islam primitif a été souligné par tous les spécialistes « Les colonnes de marbre de la Perse antique avaient été précédées par des troncs de palmiers ; les plafonds en teck des mosquées omeyyades par des couvertures de palmes » [7] , mais c’est pourtant, et déjà, le même rôle dévolu au même élément architectonique qui prévaut ; plus précisément, le changement de matériel architectural ne bouleverse pas, au moins dans un premier temps, la signification ou l’usage de l’espace construit que Le Corbusier aurait appelé « une machine à prier ».

Ce phénomène est différent de ce lui que l’historien d’Art enregistre dans l’histoire des architectures chrétiennes, en particulier des basiliques byzantines de la chrétienté contemporaine de l’Hégire, ou comme l’ont montré Kitschelt et Sedmayr [8] « la représentation de la Jérusalem céleste par la Basilique Constantinienne n’est pas seulement d’ordre symbolique, mais peut être considérée comme directe ; l’espace intérieur de la basilique est la transcription, la représentation réelle d’une vision. La conception architecturale est précédée par une description littéraire qui a fixé pour plusieurs siècles le code spatial ». Rien de cela dans l’architecture islamique, au point même, paradoxal seulement si l’on ignore ce qui précède, que la prise de Constantinople, huit siècles après l’Hégire, s’accompagne de la transformation de la Basilique Sainte. Sophie en mosquée ottomane ; et que cette même Sainte-Sophie, représentation de la Jérusalem des chrétiens, devient le modèle de Sinan, le canon architectural des grandes mosquées de l’Empire turc.

Ce qui ressort de l’Islam dans sa relation avec l’Architecture, outre cette faculté d’adaptation, de métissage, c’est l’importance de la géométrie dans l’ornementation, la nature cristalline et géométrique de la transcription spatiale ; ce sont ces données qui permettent, à la fois de rappeler quelle éthique elles expriment, et à quelle plastique contemporaine leur étude peut conduire.

Dès le haut moyen âge La mosquée, la Madrasé, le Caravansérail, programmes extrêmement différents dans leur nature, leur usage, leur caractère, reçoivent pourtant immuablement le même plan bidirectionnel ; la même transcription spatiale préside à la traduction de fonctions aussi variées (le lieu de culte, l’université, l’hôtel…)

Ce plan bidirectionnel, inchangé dans ses principes durant sept siècles, ne correspond pas à une organisation fonctionnelle des salles de prière réparties à la périphérie, puisque la prière reste, immuablement au cours de l’histoire des mosquées, organisée en rassemblement de fidèles de front, en larges déploiements, tournés vers la Kaaba.

Il ne correspond pas non plus à une hiérarchisation des groupes de fidèles par rapport au mihrab, ni au minbar, puisque l’Islam, religion égalitaire, méprisait comme le christianisme, le système des castes en usage dans les cultures antiques.

Il ne provient pas non plus des exigences ou de l’organisation du culte. C’est en abordant le problème de l’architecture des mosquées sous l’angle de la transcription spatiale et non plus seulement ornementale et structurelle, comme l’a fait Ulia Vogt Göknil [9] que l’architecte contemporain cherche une réponse :

L’iwan Persan n’est pas un mur percé d’une porte ; c’est une immense draperie suspendue, sans échelle, sans poids ; la voûte, qu’elle soit persane ou ottomane, est sans pesanteur, sans tensions visibles, sans lecture des forces à laquelle elle est soumise ; sa structure est cristalline, le système géométrique des motifs s’apparente au monde de la cristallographie et ne découle nullement des lois de la pesanteur, dont la libération semble être l’obsession des architectes islamiques. L’organisation de l’espace, qui ne privilégie jamais une dimension par rapport à une autre, conduit aux figures géométriques régulières, en particulier au cube, qui, équivalant en ce sens à la sphère, ne peut être défini par ses proportions et est de ce fait non directionnel. Le développement de la forme cubique dans cette architecture devient un trait essentiel inhérent à la spatialité islamique. Il est significatif à ce sujet que la Kaaba sanctuaire de l’Islam, ait reçu la forme d’une cube ; pierre devenue objet d’adoration, sans doute météorite, elle est scellée dans un volume géométrique, abstrait, expression d’un univers immatériel ; le cube représente le cosmos ; il est par essence le lieu divin. « Sitôt que le sanctuaire d’Allah devient une œuvre d’art, ses formes et ses structures revêtent un aspect abstrait et géométrique » [10]. On peut déceler en ce fait un parallèle à l’interdit fait par l’Islam d’imagerie figurative, qui touche non seulement l’être humain, mais la vie en général « lorsqu’une main humaine réalise une œuvre à la gloire de Dieu il faut qu’elle révèle le moins possible les propriétés essentielles d’un corps naturel : pesanteur, plasticité, fait de porter une ombre » l’Architecture est ainsi guidée par le vertige de l’abstraction, l’ornementation, géométrique, non figurative, exhalte encore cette abstraction et limite ainsi d’ailleurs le développement stylistique. Elle s’exprime au moyen du cube, symbole de l’espace à six dimensions du monde corporel tel que le décrit le Coran, pour le rapprocher de Dieu, « qui entoure le cosmos ». Ce que l’Islam apporte à l’Architecture donc, c’est le goût l’abstraction formelle ; ne rejoint-on pas là un certain art et une certaine architecture contemporaine : Piet Mondrian qui voyait dans l’angle droit « la révélation de l’éternel » ; Mies Van der Rohe dont le mur de verre à la légèreté, l’absence de pesanteur, de l’iwan Persan, et pour qui « Dieu est dans le détail » ? Le peintre comme l’architecte impriment tous deux à l’art contemporain un sens irréversible, cet art qui trouve à son tour justification et vérité dans un retour au passé qui lui est jouvence.

C’est dans ce creuset de l’Architecture contemporaine que peuvent donc être reliées ces deux sources contradictoires : l’Islam monothéiste du nomade et l’animisme du sédentaire ; la cristallisation figée de l’ornement et la liberté plastique du fétiche nègre ; la signification immuable de l’espace des mosquées et les innombrables styles de la statuaire noire ; ce qui les relie, c’est leur capacité commune au symbolisme et à l’abstraction ; à signifier plus qu’une simple forme ; à nourrir la forme d’un sens qu’elle ne posséderait pas en elle-même.

Ainsi, de même que la mosquée peut être considérée « comme un système architectural où l’ordre cosmique se manifesterait de façon métaphorique, où le monde des apparences, celui de la perception spatiale sensorielle n’est ni un reflet, ni une ombre du monde des idées, au sens platonicien et mystique » [11] ; de même, Léopold Sédar Senghor a pu écrire que l’« Art est Afrique noire participation sensible à la réalité qui sous-tend l’Univers ; à la surréalité, plus exactement aux forces vitales qui la sous-tendent » [12].

C’est dans cette filiation par l’Architecture contemporaine, et dans cette pensée, bien plus que dans des images que l’on peut voir la clé de l’union entre ces deux fondements culturels de la Société sénégalaise contemporaine. Et c’est volontairement que peuvent être écartés des thèmes exposés l’architecture traditionnelle africaine, ainsi que l’architecture coloniale du XVe au XIXe siècle. Ni par mépris de l’une comme de l’autre ; mais parce que l’une comme l’autre paraissent n’être que l’un des aspects plastiques secondaires du courant de fond, l’architecture coloniale de Gorée quel que soit son charme, n’est qu’un aspect de l’apport occidental, et son vocabulaire plastique n’est pas différent de celui d’un village portugais ou provençal ; à ce titre c’est en tant qu’architecture traditionnelle européenne qu’elle peut être étudiée, mais elle a peu à voir avec notre propos.

L’architecture traditionnelle africaine doit être considérée autrement : elle est architecturalement et sociologiquement l’expression d’une société donnée à un moment donné, qui n’est plus un modèle puisque appartenant irréversiblement à un passé révolu ; c’est donc plastiquement, artistiquement qu’elle nous concerne, mais à ce titre elle ne nous apprend pas plus que la statuaire, plus précisément, son langage formel est le même que celui de la statuaire ; en conséquence son analyse passerait par le même chemin que celui effectué plus haut, mais avec moins de force, si l’on veut bien reconnaître que les sociétés animistes africaines n’ont pas eu pour but de faire véhiculer par l’architecture leur message spirituel.

Egalement, le propos est de montrer le danger qu’il y aurait à ne s’attacher qu’aux formes extérieures de l’architecture traditionnelle, et non pas au sens de ces formes, qui permet d’en créer de nouvelles sans trahir. Plus concrètement, l’analyse du cas typique de l’architecture soudano-sahélienne des mosquées du Mali (Djenné, Gao, etc…), constitue l’exemple d’une application spatiale de la Mosquée traduite dans le vocabulaire architectural, technique et artistique de la société traditionnelle ; or, autant cette analyse peut être fructueuse d’enseignement sous le double jour du sens de l’espace islamique et du sens tectonique nègre, autant le plagiat sans précaution des formes de cette architecture conduit à des résultats décevants que la critique future jugera certainement avec sévérité comme pastiches folkloriques.

Il serait hors de propos de vouloir effectuer plus avant l’analyse des formes du passé telle qu’elle peut s’orienter à la lumière de ce qui précède. Cette analyse est propre à chaque architecte ; aussi l’important est-il plus de chercher à ce qu’elle précède l’acte architectural, que d’en vouloir à tout prix cerner le contour ; la tâche n’aurait d’ailleurs pas de sens, autre qu’au regard de l’Histoire de l’Art, si elle ne devait aboutir à une création authentique, reflet non d’un passé seulement, mais d’un présent que chaque jour construit.

[1] Afrique Noire NRF p. 26 cité par Michel Leiris et Jacqueline Delange.

[2] Nicolas Pevsner, Génie de l’Architecture européenne p. 402

[3] N. Pevsner opus cit. p. 398

[4] N. Pevsner opus cit. p. 398

[5] Leiris et J. Delange opus cit.

[6] Leiris et J. Delange opus cit.

[7] Ulia Vogt-Göknil – Mosquées Edition Chêne p. 52

[8] Cités par U. Vogt-Göknil, opus cit. p.46

[9] Mosquées, opus cit.

[10] opus cit.

[11] Ulia Vogt-Göknil op. cit. p. 228

[12] Cité par M. Leiris op. cit. p. 26.