LE N’GIL ET L’EMBOLI : LE SACRE ET L’EDUCATION A LA PERSONNE DANS LA SOCIETE TRADITIONNELLE

Ethiopiques n°82.

Littérature, philosophie, art et pluralisme

1er semestre 2009

« Nuit et musique. Ce n’est que dans la nuit et la pénombre des forêts et des cavernes obscures que l’oreille, organe de la crainte, a pu se développer aussi abondamment qu’elle l’a fait, selon la façon de vivre de l’âge de la peur, c’est-à-dire de la plus longue période humaine qu’il y ait eu : lorsqu’il fait clair, l’oreille est beaucoup moins nécessaire » [2].

Le N’gil et l’Emboli sont deux masques appartenant au registre sacré de l’art traditionnel. Louis Perrois rapporte :

« Le N’gil des Fang ainsi que d’autres masques plus réalistes sont liés au gorille animal à la fois craint et respecté pour sa force et son aspect anthropomorphe. Chez les Mitsogho, on trouve aussi des masques de chimpanzé, de mandrille et de gorille, de facture moins stylisée » [3].

Le plus intéressant est sans doute que ces masques à architecture constructiviste dite « heaumes », jouant de la double figuration homme/animal, semblent avoir été aménagés exprès pour moduler la voix. Les philosophes africanistes veulent voir les institutions à partir desquels le nègre entretient le lien mystique avec la nature ; les anthropologues, l’unité indissoluble de l’individu au groupe ethnique. L’hypothèse de travail qui sera la notre est la grande leçon de la généalogie nietzschéenne ; celle qui veut que la voix appartienne aux rapports archaïques de l’homme à la nature. Il y a donc lieu de tenir ces objets pour les vestiges de l’« épistémè » [4] des savoirs traditionnels. Tout le problème qui se pose à leur endroit est celui de savoir :

- A quelle économie du signe appartiennent ces objets : qu’est-ce que « l’archéologie des savoirs » [5] nous permet aujourd’hui de dire à leur endroit ?

- quelle est la structure du sacré dans la société traditionnelle ?

- quelle est la fonction des dits objets : de « régulation » ou de « cohésion » sociale ?

En clair, une meilleure analyse des masques N’gil et Emboli ne nous informe-t-elle pas sur la capacité des sociétés traditionnelles à gérer les phénomènes de déviance ? Au quel cas, cela n’indique-t-il pas les facteurs endogènes d’auto-engendrement des dites sociétés ?

- LE N’GIL

Origine du nom

Ngil, du fang « Nguï », aurait pour racine commune « ngui », gros singe anthropoïde vivant dans les forêts gabonaises. A l’origine, le « N’gui » s’identifie à la « danse du couteau », en référence à l’épreuve du feu [6] que l’on fait subir à l’initié. Par analogie, il invoque ainsi, et l’autopsie rituelle, et l’ « eson » ou « ngomo » « aframomum hanburyi » – « fruit rouge » – principale denrée du gorille servant à l’apprivoiser ou à dissuader les esprits maléfiques, par défaut de « flammèches » en usage lors des ordalies rituelles. A l’instar des masques Emboli, Pazoku, Tsatsatsa, Okoukwè… tout le problème du N’gil consiste à savoir : comment la terreur présumée du masque relève de l’efficace du signe (plastique) et non d’une prétendue métaphysique du surnaturel ?

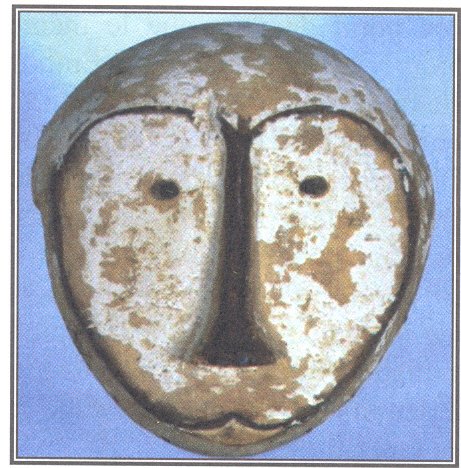

La plastique

Nous partirons de trois variantes N’gil : celle du Musée des arts et traditions du Gabon avec une crête au dessus d’un crâne rond dégarni étiré au bas ; celle de la Collection Dapper avec un crâne angulaire divisé d’un trait noir ; la troisième perd ses traits moins réalistes. Comme les deux premiers, le visage étiré tend vers l’abstraction. Les arcades sourcilières épaisses jointes à une barbe d’un faux air grimaçant accentuent le côté simiesque beaucoup plus appuyé des premiers. L’ensemble présente une forme ovée allongée au détour d’un jeu de courbes convexes et concaves du front à la face.

De face, en effet, les traits du masque figurent l’humain. De profil, ils révèlent les traits du gros singe. Les détails renvoient à l’expression d’un gros singe poussant des complaintes. Les lèvres grimaçantes font office de barbe mêlée au front dénudé transforment l’expression du visage. De larmoyant, elle devient comique. Faut-il associer ces expressions aux deux moments du rite ?

Le masque N’gil déjoue toutes les conjectures d’un art traditionnel réaliste. Oscillant entre la figure animale et humaine, la pièce se construit autour d’un jeu de miroirs de l’un et de l’autre ; postulant une humanité non humaine. La couleur blanche en indique la texture.

La voix des masques

Dans le rite « esis » du verbe fang « assis »- effrayer- faire peur, le N’gil fait office de masque épouvantail. Le rituel se compose de situations virtuelles de grand effroi semblable à une chambre d’horreur [7]. L’expression du masque provoque l’épouvante [8]. Elle est d’une charge émotionnelle intenable ! Masque à voix, son étude sollicite le pouvoir de l’oreille. Car comme l’enseigne le philosophe français Michel Onfray : « Les oreilles architecturent l’un des cinq portiques de sens par lesquels le réel se faufile jusqu’au ventre, jusqu’à la chair » [9].

Dans le rituel « esis », cela va avec une dimension éducative du masque. On simule des situations de terreur ou de frayeur liée à l’environnement de la forêt : les râles, les grognements, les cris, les hurlements… On cultive chez l’enfant le sens de la retenue ; retenue du souffle. On développe la contention, le sens de l’écoute : la gestion de l’auto affection psychologique. On aiguise ses sens. On cultive l’instinct de chasseur. Nous le verrons mieux avec le masque Emboli, la détermination est plus économique que guerrière.

« L’eson » est un appas. Le Ngil, un animal à la colère redoutée. Il s’agit donc d’une ruse devant l’adversité, une situation impossible. Dans la danse au couteau et du rite « esis », les deux aspects semblent s’expliciter. Le couteau ou flamme est généralement symbole de la puissance et des limites des pouvoirs de l’individu. Il est à la fois objet des désirs obscurs du sorcier – désirs des conquêtes mus par une volonté de puissance manifeste au désordre social fréquent : deuil, stérilité, calamité – ; et allégorie de la justice – pouvoir de dissuasion des mauvaises intentions.

Le masque N’gil et Emboli sont des masques à voix. Le rituel N’gil repose sur les effets d’annonce d’un cri rauque, caverneux et déstabilisant. Comme l’Emboli, il sème le doute et reconfigure la personnalité à l’épreuve de l’environnement. Dans d’Emboli, il s’agit d’un cri animal renvoyant à une situation de l’homme devant l’intenable. Plutôt qu’une plastique de l’image, le N’gil et l’Emboli sont des masques liés à l’imaginaire du cri lointain. Les deux moments du rite indiquent les jeux d’adresse et de dressage élaborés sur la base des rapports d’analogie animal/enfant. Les animaux équivalent à ce que Marcien Towa appelle les « symboles transparents de personnages humains » [10].

L’expression d’affliction de l’animal renvoie à la position de l’enfant devant un objet de désir. Le fruit « d’eson » est cet objet. Dans le cas du gros singe, il est question de ne pas l’effrayer ni irriter son courroux. Le fruit d’« eson » sert à le maintenir dans ses meilleurs sentiments. Dans le cas de l’enfant, il sert à éprouver sa tempérance. Nous avons affaire à des techniques d’administration de soi. C’est une véritable leçon d’éducation visant à transformer la personne humaine. C’est de là que se justifie la dimension à la fois bouffonne et terrifiante du masque et du rite. Masque de réjouissance, sa fonction n’est pas initiatique. Elle consiste à apaiser les tensions intérieures. C’est par conséquent un art de dépassement de soi. On y cultive l’abstraction et l’élévation. L’abstraction se rapporte à l’art de se détacher des événements ; l’élévation à l’art d’aller au-delà de l’immédiateté des choses ; à chercher leur sens profond. Masque fortement stylisé, à la fois figure humaine d’un schématisme hiératique et animale, le N’gil comme l’Emboli, le Pazoku ou le Mbawe, joue de la double figuration : homme /animal. Les arcades sourcilières en boucle retombent au bas d’un front dégarni. Les yeux en barets ou semi-clos dégagent l’intériorité profonde et la grandeur spirituelle. Le N’gil est lié au sublime des situations. A l’instar du masque Ekeke, il pose trois problèmes :

– anthropologique : la question de l’individu comme être du désir ;

– éthique : la question du rapport à la loi et sa condition : celle du rapport à soi et à autrui ;

– esthétique de l’existence ou question des techniques de vie.

Ces trois aspects permettent de voir que le N’gil, à l’instar du Sphinx ou du Léviathan, pose la question de la structure du pouvoir et du rapport à la loi dans les sociétés traditionnelles. La loi ne s’impose pas de façon martiale et transcendante à l’individu. Elle se révèle comme un habitus acquiert d’un travail sur soi : une pratique de soi et des autres. En ce sens, on ne peut pas dire que le masque traditionnel constitue une institution de régulation. Il prévient les situations, les cas de déviance. La répression n’est pas sa fonction. C’est une institution de cohésion sociale.

- EMBOLI

L’esprit de la forêt

Plus connu sous le synonyme de « charge sacrée », il est généralement appelé « esprit de la forêt ». La légende du masque a pour origine un drame domestique : la mainmise des hommes sur une découverte de femmes : le rite moungala. L’institution sociale du rituel comme fait des hommes se fait sur l’occultation du sacré féminin. Emboli désigne, à la fois, le masque, la danse et le chant rituels. D’une version à une autre, le symbolisme de la forêt et du village soulève la question du privé (individuel) et du public (collectif). L’esprit sylvestre est associé aux activités productives : chasse, pèche… Celles-ci sont à la fois individuelles et collectives. Individuelle par le travail ; collective par la terre qui est une propriété commune dont l’exploitation requiert l’assentiment du groupe. Le masque appartient aux dispositifs de socialisation de l’individu. Il n’est pas question de transcendance. Tout le problème consiste à savoir comment la violence du rite fait du masque un dispositif de cohésion sociale ?

La plastique

A l’instar du M’Bindi, du Ndimina, du Mbawe ou du Pazoku- qui lui ressemblent le plus-, le masque Emboli soulève un problème : à quel régime d’abstraction appartient l’art traditionnel ? S’agit-il d’abstraction géométrique ou poétique ?

Un fait détermine le masque, il résulte d’un assemblage de formes et de lignes montées à architecture constructiviste : une figure humaine incrustée sur un crâne de gorille. On pourrait voir un démontage annonçant le cubisme. Dans l’architecture du masque Emboli, il y a une abstraction de type géométrique. Cependant, celle-ci se dévoile dans le strict jeu de lignes, de plans et tons. Dans le N’gil, le regard frontal dévoile des effets de stylisation fortement humanisés. Vu de profil, l’arrière-plan dévoile un masque humain animalisé. De face, le plan plastique libère une architecture verticale et orthogonale. Le masque décline un visage vertical dominé par un front en crête verticale surmonté d’arcades sourcilières épaisses mises en relief par des joues aux motifs noirs/blancs ; noirs/rouge. Il ne faut pas oublier que dans l’art traditionnel, les animaux, les figures et les couleurs valent comme des symboles, des analogies exprimant les qualités hautes ou redoutées des êtres. Nous l’avons suffisamment indiqué avec le N’gil : par l’analogie danse de couteau/flammèche-fruit d’eson. Les traits valent pour les qualités qu’ils symbolisent et les expressions pour les effets escomptés. Sous cet angle, il s’agit d’une abstraction poétique.

Il semble, de ce point de vue, que le même jeu de regard qui préside à la création du N’gil prévaut dans l’Emboli, Pazoku, le Ngon’ tang, le Mbwanda Mukudji, le Mvuli, le Ndimina… Dans le Pazokou et le Ngon’ tang par exemple, ce regard dote chaque face du morceau d’une impression de totalité gagnée sur un détail indépendant, absolu et autonome de la partie présentée. Dans le Mbwanda Mukudji, ce jeu de plans est de facture plus poétique que géométrique. La scène dite « Marundu au bain » permet d’en établir la structure au détour d’une stratégie narrative que le conteur traditionnel déploie au détail de mots- images et à la simultanéité des plans obtenue à partir d’un chant compulsif. Ce jeu de détours fait écho au décalage créé entre le réel et le fictif et fait advenir le fantastique.

Dans le Ngon’tang, les visages en quartier de lune décline une mythopoésie. La lune appartient à la mythologie de la femme : voyante, guérisseuse… Mais toutes ces pratiques renvoient à la terre. Comme la danse, elles relèvent des activités de l’homme sur la terre. On pourrait revenir au N’gil et à l’Emboli pour se demander pourquoi certains traits s’imposent plus que d’autres ? Quelles en sont les significations ?

Dans le masque traditionnel, le voir et le dire se croisent. Emboli est un masque heaume surmonté d’un cimier sagittal, des arcades sourcilières proéminentes sur fond d’un visage tacheté hésitant entre la civette et la panthère. Ici, la plastique résulte d’un montage. Mais ce montage n’est pas purement géométrique. Il est soutenu par des analogies de rapport arrimant l’image au jeu de l’efficace du signe. Nez en trompe, petits yeux ronds (ou en tiret), lèvres et mine simiesque déterminent l’allure générale des masques Ngil. A la fois figure humaine et animale, le schématisme des traits associe la pureté des lignes plastiques traditionnelles. Ce détail physique est plus visible dans le Ngil que dans l’Emboli. Humaine, la représentation constitue une véritable épure du visage sculpté de plans volumétriques et de formes curves profilant un visage en cœur. Nous disons en « Ov ». La rotondité du crâne tend vers la grande famille des masques d’aplomb. Mais vraisemblablement, cette filiation au style concave reste justifiable tant que le masque est vu de face. Car, vu de profil, la ligne est convexe. Les arcades sourcilières en pendeloque se rejoignent en forme de cœur. Le creux qui s’ouvre depuis les arcades sourcilières laisse poindre un nez médian (trapézoïdal dans l’Emboli) et abolit le détachement du front bulbeux dans un rapport de symétrie verticale et horizontale.

1. Variante Ngil, masque blanc fang Ntumu nord Gabon. Collection Barbier-Mueller, 1920.

2. Variante Emboli masque Kota, Centre-est Gabon. Musée National des Arts et Traditions du Gabon, 2005-02-01. Photo : Gwenaëlle Dubreuil.

Animal, le N’gil comme l’Emboli joue dans l’économie du signe traditionnel. Fondamentalement symbolique, celui-ci n’en est pas moins poétique. Dans le N’gil, la rotondité des lignes-plans-courbe fait osciller la représentation entre l’homme et l’animal. Les arcades sourcilières en boucle retombent au bas d’un front dégarni. De petits yeux en trous noirs en torpeur (ou en barets semi-clos) dégagent l’expression d’un être en soi : sentiment d’une intériorité profonde. Comme pour indiquer la grandeur spirituelle de l’œuvre. Dans l’Emboli, le schématisme des traits mêlent les courbes aux équerres : yeux en double arcs montés sur un nez trapézoïdal.

N’boto mw’ Emboli » ou la « charge sacrée » pose, à l’instar du Ngil, la question de la structure du sacré traditionnel et sa dimension éthique : l’éducation à la personne. Dans la pièce Kota, le visage humain est incrusté dans « un crâne de gorille », non sans allusion aux motifs emprunts d’image de panthère. Sur le plan plastique, l’architecture constructiviste et orthogonale du masque décline un visage en ligne crête verticale juxtaposé d’arcades sourcilières mises en relief par des motifs noirs/blancs ; noirs/rouge. La crête sagittale divise le front par un jeu de redoublement curviligne de l’entaille orbitale jouxtant deux arcs à partir desquels prend forme le nez et les yeux. Dans le Ngil, le nez en trompe et la présence de deux petits yeux noirs compense l’absence de la bouche. Dans l’Emboli, l’abstraction de la bouche est totale. Elle est néanmoins compensée par un contraste : des yeux écarquillés mais retourné comme de l’intérieur. Assortis d’un nez trapézoïdal, ces yeux imposent une expression lourde suggérant une densité intérieure au masque.

Ce qui caractérise particulièrement le masque Emboli, c’est le jeu de création précubiste. Chaque pan du visage équivaut à un visage autonome tout étant une partie l’ensemble. On retrouve le jeu de la répétition du même dans le rapport, non forcément organique, mais de co-existentialité et de complémentarité des multiplicités ; selon que chaque partie vaut pour une anticipation de l’autre. Dans le Ngil, le jeu est plus subtil que marqué.

En substance, retenons que le masque traditionnel gabonais s’exprime dans une ligne d’épure aux aplats configurant le symbole O incrusté dans un V. Véritables « créations des milieux », les deux pièces jouent dans l’entre deux des styles concave et convexe. Ce qui nous interdit de dresser une opposition entre les styles nord et sud professé par Louis Perrois. Par ailleurs, la symbolique du crâne en Ov brouille les frontières entre l’humain et l’animal. Le jeu des plans et des volumes permet de postuler un regard oblique comme pour inviter à voir le monde de l’intérieur des choses. Ce qui permet de poser une question d’ordre métaphysique : s’agit-il des masques de présentification des esprits ou de naissance à l’intérieur des choses ?

Esthétique

Poétique et symbolique

Le masque Emboli n’est pas une simple reproduction de forme humaine ou animale. Il y a un puissant travail d’assemblage. Le visage humain se dévoile au détour d’une vue de profil du crâne de gorille. Ces figures ne valent plus pour leur réalité, mais comme signes dont l’efficacité repose sur une longue tradition analogique. Ce jeu d’analogie est d’abord présent dans la patine : blanc, noir et rouge.

Chez les Ikota, la blancheur est la couleur de l’orée du jour. C’est à l’aurore que les esprits les plus ouverts reçoivent de la nature les meilleures dispositions. Préoccupation d’ordre spirituel. Curieusement, l’Ikota associe aussi la blancheur à la fertilité. Il faut savoir si la fertilité dont il est question ici relève d’un attribut biologique ou de l’esprit- vivacité ou sagacité ?

Dans la première occurrence, la fertilité renvoie non simplement à la sexualité, mais à la faculté de l’esprit de voir les choses outre mesure. Il se pourrait que la couleur de kaolin blanc ne renvoie à la lumière solaire que par rapport à la réceptivité, la disposition singulière de l’esprit. Dans la seconde, c’est de la fusion du feu et de la matière qu’il s’agit. La cendre en est bien le résultat. Les deux éléments renvoient à la couleur de la terre. Le premier, la terre blanche de kaolin, est une couleur naturelle. Le second, la cendre de la terre brûlée, semble lié à des éléments de culture agraire. La fertilité invoquée semble donc être un élément de philosophie matérialiste liée, d’une part, à une pensée du mélange ; puis à la terre, à la pratique des espaces. Il se pourrait donc qu’il s’agisse d’un symbole de prospérité économique.

La couleur noire est plus proche de ces deux occurrences. Neutre et opaque, il est le symbole de l’indisponibilité visuelle. A l’opposé de la transparence, il assure l’opacité, motif de protection du corps. Il protège le secret qui n’est pas d’ordre mystique mais du domaine de la réussite. Le Kota est un homme de culture introvertie. L’ostentation n’est pas son fort. Le sens de la richesse va avec l’expression de la mesure. La symbolique de la couleur noire déploie l’être du Kota comme un être de simulation et de dissimulation. Jeu du montrer et du cacher – vu sans être vu. Jeu d’oxymoron où la plus haute qualité se montre au détour de la plus grande réserve. L’économique consiste dans la sagesse des secrets de la réussite. Cette sagesse de secrets fait corps dans une philosophie de la vie où la question d’administration des biens est indissociable des techniques de gouvernement de soi. C’est bien là la fonction de la danse. Ce n’est pas un artifice rituel, mais un exercitatio.

Danse

La couleur est un accessoire de la représentation chez les Ikota. Cette représentation peut être dite abstraite car elle n’appartient pas à l’économie naturelle du signe. Le Kaolin rouge est l’élément de représentation du sang. Mais le sang est le symbole de l’animalité, son trait spécifique ou sa qualité essentielle : la violence. Par ailleurs, la couleur rouge indique aussi le feu, la lueur qui transparaît dans l’opacité de la nuit : l’éclosion de l’âme. La danse Emboli traduit le processus dans un jeu d’analogie.

La danse Emboli comprend aussi bien l’oratio que la gestas. Les chants sont constitués de paroles de guerre. Muni d’un mosélé, les gestes miment les actes guerriers. On héroïse un passé glorieux fait d’actes de violence d’une rare intensité. Le danseur mime principalement des coups de tête… Puis, comme pris d’une hystérie collective de type dionysiaque [11], Emboli massacre : poule, coq, mouton, chèvre… Dans cette fureur, le public – femmes et enfants – qui naguère observait un recul vis-à-vis des actes du danseur, devient, par on ne sait quelle magie, petit à petit conciliant, admiratif, zélateur. Ce qui tout à l’heure suscitait la terreur devient l’objet d’une grande sympathie. On comprend toute suite qu’Emboli n’est pas un art de destination. Son destinataire de prédilection est le public. De spectateur passif, il le rend actif par une participation symbolique.

Une analyse en dernière instance de la cérémonie permet de voir qu’il s’agit d’une institution de décharge publique de violence. A l’instar des mystères d’Eleusis, la violence exercée par le danseur sur les animaux mime la violence institutionnelle : le cycle de mort et de renaissance de Dionysos, le dieu démembré par les titans. Ici le massacre des animaux inoffensifs équivaut à un acte de sacrifice, rituel au prix duquel on obtient l’unité du groupe.

Il s’agit donc d’un objet de cohésion et non de régulation sociale. On voit que le plus important ici n’est pas de réprimer l’acte déviant, mais le prévenir par des dispositifs d’éducation à la personne.

Esthétique de l’existence et éducation à la personne

L’Emboli est une institution qui vise à sauvegarder la cohésion sociale au moyen de l’éducation à la personne. Comme dans le N’gil, on révèle à l’individu sa double nature : bête/homme, mais surtout, au lieu de dicter des règles de vie s’imposant à lui du dehors, on aménage des dispositifs de maîtrise de soi. Dans l’Emboli comme dans le N’gil, on inculque à l’individu le sens de la mesure par la connaissance de soi, de ses peurs ou des illusions qui en découlent. On y postule une parfaite administration de ses désirs. Le plus important apparaît dans les situations de tension simulées par lesquelles l’individu est tout de suite mis à l’épreuve de lui-même : son animalité. Nous avons là une grande leçon sur les « techné » de « gouvernement de soi » [12].

L’art traditionnel appelle à une reconnaissance des dispositifs d’éducation à la personne. Nous sommes en droit de revendiquer pour cet art une « esthétique de l’existence ». La danse du couteau dans le N’gil ou l’héroïsation des actes de brutalité dans l’Emboli sont des institutions publiques de conjuration de la violence. A l’instar des combats de gladiateurs dans la Rome antique, ils constituent un lieu de décharge symbolique d’une violence interdite.

On voit donc ici poindre toute la puissance de pensée qui habite l’art traditionnel. Plutôt que de cultiver le lien social sur des décrets métaphysiques venus de nulle part – si ce n’est d’une prétendue transcendance – (sic) ; on y cultive des rapports sociaux fondés sur le succès des recettes approuvées par une longue tradition de reconnaissance ; on aménage le rapport de l’individu à la loi et aux institutions. Ce qui revient à dire que l’ordre social ne repose pas sur un principe transcendant ou hiérarchique. Il est causal. C’est à partir d’expériences connues et avérées que ces dispositifs ont été élaborés.

En clair, l’Emboli et le N’gil invitent les chercheurs en sciences humaines et sociales à voir ce que valent aujourd’hui ces dispositifs millénaires. Doit-on continuer à les regarder comme des formes larvées de l’ontologie judéo-chrétienne quand on sait que les principes de la cohésion sociale reposent d’avantage sur le rapport à la loi, l’éducation à la personne que sur la transcendance d’une autorité, d’un appareil administratif, d’une institution formelle ? E- F- Esthétique et politique

Les Etats africains sont en quête de leur modernité. Certains l’ont arrimé à la transcendance de la loi, principe du monothéisme ; d’autres la veulent plus laïcisée et revendique Kant. Transcendant ou Transcendantal ; excédentaire (extérieur) ou suffisant (inhérent) au sujet, ces deux traditions ont toutes ceci en commun qu’elles imposent à l’individu les institutions comme par décret. Les africanistes ne s’aperçoivent pas que d’une culture à une autre, la question du bien fondé des institutions n’est pas celle des fondements rationnels ou théologiques, mais celle du rapport de l’individu à la loi.

Il faut remonter à Gaïus, jurisconsulte de l’époque de Constantin, pour comprendre la transformation moderne du rapport de l’individu aux institutions. Il est devenu un rapport de soumission et de subordination sous l’effet de modification de la structure même de la loi. C’est sous Constantin qu’apparaît ce type de loi arborant le ton jussif de l’impératif sacerdotal – « tu dois », « Dieu dit », « Dieu commande » – sans aucun égard pour les pratiques et coutumes sociales en usage. Une archéologie des institutions pourrait montrer que l’échec des politiques de modernisation de nos Etats repose sur l’occultation de ce paramètre.

Ainsi la question de la « refondation » de nos Etats n’est pas constitutionnaliste, mais sociétale. Au lieu de poser la question de la justesse des institutions ou de la cohérence des actes aux lignes idéologiques, on devrait se demander pourquoi les Africains n’ont pas un sens satisfaisant de la « chose publique » : est-ce par éthologisme, par tribalisme, absence de moralité ou de culture de la « chose publique » ? Quelle est l’explication de la pauvreté et de la misère des pays africains ?

L’éthologisme équivaut à la « politique du ventre » : la prédation des services publics. Il est manifeste à la prédominance du rapport ethnique ou tribal au détriment d’une institution neutre et impersonnelle pour tous et pour personne : l’Etat. Cette culture de l’administration conduit les uns à préconiser la loi divine comme ultime salut. Les Eglises dites du « Réveil » qui essaiment nos citésexcellent, par défiancedes solutions desanthropologueset autres africanistes qui n’ont jamais compris les sociétés africaines que par les idéologies qui valent pour la quête d’un âge d’or perdu – qui n’existent que dans leur tête [13] -. Sans doute la force des dites Eglises ne provient-elle que des inepties des seconds. Inepties qui crédibilisent la doctrine de la « catastrophe » à partir de laquelle les seconds justifient les atteintes aux cultures locales. Mais ce n’est pas avec les prêtres et les pasteurs que l’on traite les maux qui minent la société. C’est avec les spécialistes des sciences humaines et sociales. Toutes les Eglises ne suffiront jamais à réduire la misère de l’homme. Au contraire !

Sous le regard impuissant de la Direction Générale des Droits de l’Homme, le Révérend pasteur Bishop Edzang pratique l’autodafé des objets culturels sous prétexte qu’il s’agit de fétiches. Dans les années 1950-1960, on a vu les élites cléricales [14] monter les cultes Ndeh-Ndeh, Mademoiselle contre les rites du Melan [15] ou du Moungala ; non sans la complicité des élus locaux. Le Député de l’Assemblée du territoire Zembote s’allie les services de Zang Vile alias Emane Boncœur pour tuer les fétiches des fang [16]. A l’heure où l’on parle, une croisade est menée contre les savoirs locaux tel que le « Ko’ong » alors qu’il pourrait nous aider à circonvenir l’imaginaire sociétal traditionnel. Le lynchage médiatique des bwitistes est leur passe-temps favori…

« L’avatâra » [17] est une vieille recette évangélique qui tient à la fois de l’hindouisme et du Paulinisme. C’est la doctrine de la ruine des derniers vestiges des croyances traditionnelles africaines dont l’animisme. Dans la tradition hindouiste la venue de Visnu, le Dieu suprême qui rétablira le Dharma affaibli, est annoncée à l’avènement de chaque millénium. Pour mener à terme sa mission, le Brahman doit provoquer une catastrophe, une guerre destructrice. Un peu ce que l’on voit sous Constantin [18], fomenter un ensemble de troubles sociopolitiques en vue de justifier un projet « vampirisation » [19] des institutions. La réflexion d’Isabelle Rieusset-Le Marie [20] est à méditer. Les Eglises dites du réveil préparent le millénium par conditionnement de l’âge d’or de la chrétienté à l’accélération de la destruction de ce qui est : les vieilles traditions africaines.

La modernité religieuse et politique consiste à mettre la culture africaine sous tension par un imaginaire apocalyptique. Tout passe par la promotion d’une rationalité institutionnelle bravant les pratiques sous l’autel du formalisme juridico-administratif. Dans la société traditionnelle, la loi existe d’abord comme phénomène symbolique. L’histoire des institutions souligne en effet que le rapport de l’individu à la loi dans les sociétés occidentales n’a pas commencé par être aussi formel. Il a toujours été soutenu par une armature symbolique. D’où l’on ne comprendra jamais pourquoi la proclamation du Nouveau monde par les Eglises du Réveil parachève la mise à mort des croyances traditionnelles : animisme ? Dans les religions africaines, l’idée de nouveauté ne s’accompagne jamais d’un projet d’un stade supérieur de l’humanité à atteindre. L’idée d’une fin de l’histoire est incompatible avec la spiritualité africaine [21]. Tout au plus, il est question de développer les atouts de la société dans les chances qu’elle offre à la personne humaine.

Il n’est plus question aujourd’hui de tenir le discours esthétique dans les marges de l’histoire de nos sociétés. Car, à un modèle élitiste projeté sur la base des besoins de l’Etat post-colonial, le discours esthétique instruit la capacité des dites sociétés à s’engendrer, à prendre en compte les rebus de l’histoire, à produire des modèles par les petites mains qui la nourrissent. Il s’agit là d’une utopie. Celle d’une société capable de générer les solutions appropriées aux expériences de la vie que par des pratiques importées.

CONCLUSION

Le N’Gil et l’Emboli nous instruisent sur la capacité des sociétés traditionnelles à prendre en compte les individualités, les phénomènes émergents, les déviances… Cela implique de sortir d’un préjugé défavorable à leur endroit : la présomption d’une tentation communautariste indisposant les sociétés traditionnelles à l’avènement du modèle d’Etat républicain. Aucune théorie de la pureté originelle ni tentative de remythologisation ethnique n’a jamais prévalue sur les dispositifs d’intégration du tiers qu’offre ces artifices institutionnels. Voilà pourquoi, un rite comme le bwiti devient aujourd’hui une pratique à l’échelle nationale et internationale. Nos populations n’ont sans doute jamais été aussi proches les unes des autres qu’en ces dispositifs culturels.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

BROWN, Dan, Da Vinci Code, Pocket, 2003.

NIETSZCHE, F., Aurore, Frgt 250.

– la Naissance de la tragédie, trad. Geneviève Blanquis, Gallimard, 1967.

MVE ONDO, Bonaventure, Sagesse et inititation fang, St Exupery, 1999.

BUREAU, René, Bokayé ! Essai sur le Bwiti fang, Paris L’Harmattan, 1996.

– Anthropologie, Religion africaines et christianisme, Paris, Khartala, 2002.

FOUCAULT, Michel, Histoire de la sexualité, t. III, Paris, Gallimard, 1984.

– « Réponse à une question », in Esprit, n° 371, mai 1968 ; in Dits et Ecrits I, 1954-1975, Paris, Gallimard, 2001.

Magazine littéraire, 4e trimestre, 2001.

MEDZA MENDAMNE, Charlène, Le Rite Melane chez les fang, ENAM, Juin 2002.

BRIARDEAU, Madeleine, Clefs pour la pensée Hindoue, Seghers, 1972.

NDONG, Bonaventure, FESTAC 77. Contribution Gabonaise à Mondia Cult-UNESCO, Mexico, juillet, 1982.

RIEUSSET-LE MARIE, Isabelle, La société des clones à l’époque de la reproduction multimédia, Arles, Actes Sud, 1999.

L’Union du 03 décembre 2007.

Cahiers gabonais d’anthropologie, n°2, Libreville, Université Omar Bongo, 2, 1998.

PERROIS, Louis, Arts du Gabon, Les Arts plastiques du bassin de l’Ogooué, Paris, ORSTOM, 1979.

– Patrimoines du Sud Collections du Nord, Paris, ORSTOM, 1997.

RAPONDA, Walker, Rites et croyances des peuples du Gabon, Paris, Présence Africaine, 1962.

TESSMANN, Gunter, Fang, Editions Dapper, 1991.

TOWA, Marcien, « Valeurs culturelles et développement », exposé au « Séminaire de lutte contre la pauvreté », Elig-Nfomo, le 12-07-2000, AMA CEN 2002.

[1] Université Omar Bongo de Libreville

[2] NIETSZCHE, F., Aurore, Frgt 250.

[3] PERROIS, Louis, Arts du Gabon, Les Arts plastiques du bassin de l’Ogooué, Paris, ORSTOM, 1979, p.283.

[4] La notion « d’épistémé » est à prendre au sens ou FOUCAULT parle d’un « espace dispersion, un champ ouvert et sans doute indéfiniment descriptible de relations » ; « un dispositif discursif » général des savoirs, Cf. « Réponse à une question », in Esprit, n° 371, mai 1968, In Dits et Ecrits I, 1954-1975, Paris, Gallimard, 2001, p. 704 ; FOUCAULT, Michel, « Le jeu de Michel Foucault », Dits et Ecrits II, 1976-1988, op., cit.

[5] Il convient de préciser que chez FOUCAULT, « l’archéologie du savoir » équivaut au discours critique de la modernité philosophique. Il faut entendre « une analyse des faits culturels » comprenant, à la fois, un « travail d’excavation » et un « diagnostique du présent ». Une analyse historique qui exclut la causalité linéaire dans l’explication des faits sociaux et introduit l’idée de « contemporanéité » événementielle. Cf. « Qui êtes-vous, Professeur Foucault ? », In Dits et Ecrits I, 1954-1975, op. cit.

[6] TESSMANN, Günter parle « d’un feu purificateur », Cf. Fang, Editions Dapper, 1991.

[7] TESSMANN, Günter, Les pahouins, 1904-1907, cf. Fang, Eds Dapper, 1991, p. 269.

[8] Il en va de même pour l’Okukwè, cf. RAPONDA, Walker, Rites et croyances des peuples du Gabon. Essai sur les pratiques religieuses d’autrefois et d’aujourd’hui, Paris, Présence Africaine, 1962.

[9] Magazine littéraire, 4e trimestre, 2001, p. 57.

[10] TOWA, Marcien, « Valeurs culturelles et développement », Exposé au « séminaire de lutte contre la pauvreté, Elig-Nfomo, le 12-07-2000, AMA CEN 2002, p. 57.

[11] NIETZSCHE, F, La Naissance de la tragédie, trad. Geneviève Blanquis, Gallimard, 1967.

[12] FOUCAULT, Michel, Le souci de soi, Histoire de la sexualité, t. III, Paris, Gallimard, 1984.

[13] NDONG, Bonaventure, « Transcendance immanente dans les religions traditionnelles du Gabon », in FESTAC 77 Contribution Gabonaise à Mondia Cult-UNESCO, Mexico, juillet, 1982. Cf. aussi les textes de Bonaventure MVE ONDO sur le mythe Fang de l’Evus. Une tentative de ramener le mythe traditionnel au péché adamique. Cf. Sagesse et initiation fang, St Exupery, 1999. Cf. Et bien entendu les travaux de R. BUREAU sur le bwiti syncrétique fang in Bokayé ! Essai sur le Bwiti fang, Paris l’Harmattan, 1996 ; Anthropologie, Religion africaines et christianisme, Paris, Khartala, 2002.

[14] PERROIS, Louis, Patrimoines du Sud Collections du Nord, Paris, ORSTOM, 1997 p. 45.

[15] MEDZA MENDAMNE, Charlène, Le Rite Melane chez les fang, ENAM, juin, 2002, p. 14.

[16] CINNAMON, John, « ‘’Quand Mademoiselle nous a saisis’’ : pouvoir politique national, sorcellerie et identités locales dans le nord-est du Gabon », in Cahiers gabonais d’anthropologie, n°2, Libreville, Université Omar Bongo, 2, 1998, p.197-216.

[17] BRIARDEAU, Madeleine, Clefs pour la pensée Hindoue, Seghers, 1972, p.145-146.

[18] BROWN, Dan, Da Vinci Code, Pocket, 2003.

[19] MVE, Steeve, Conférence sur ”l’Echec du reveil spirituel au Gabon”, dans le cadre du séminaire sur ”Etat de laïcité et Dérive sectaire” à la Chambre de commerce de Libreville, cf. L’Union du 03 décembre 2007.

[20] RIEUSSET-LE MARIE, Isabelle, La société des clones à l’époque de la reproduction multimédia, Arles, Actes Sud, 1999.

[21] Cf. Notre étude à venir : « Le mowei : l’élégance de la mort ».