L’ALTERITE : UN REGARD SENS/SANS DESSUS DESSOUS

Ethiopiques n° 74.

Littérature, philosophie et art

1er semestre 2005. Altérité et diversité culturelle

L’analyse proposée ici s’appuie sur le dernier roman d’Aminata Sow Fall, Douceurs du bercail, le « bercail » étant bien sûr le lieu idyllique du retour au pays. Dans ce roman, la figure du Sénégal est construite sur l’archétype de la terre ancestrale et nourricière, par opposition à la terre d’accueil, la France, qui n’est ni ancestrale, ni nourricière, ni d’ailleurs accueillante. Je me pencherai sur deux figures, celle qui a pour rôle thématique le déplacement de l’étranger et celle qui a pour rôle pathémique les regards passionnels en rendant compte. Pour saisir les implications de ces divers regards, je passerai par l’organisation discursive des structures modales à travers lesquelles s’expriment les passions, cela me permettant de révéler les ressorts de l’interactionnisme social qui joue à l’encontre de la figure de l’Africain.

Ce qui m’amène à une première définition différenciant « étranger » d’« immigré », voire d’« immigrant ». Selon les lexicologues, l’« étranger » se caractérise sommairement par sa non appartenance à un lieu. Le lexème « immigré » est, quant à lui, surdéterminé par une évaluation qualitative. Le Petit Robert [1993] en dit : « Qui est venu d’un pays peu développé pour travailler dans un pays industrialisé ». Sur cette axiologie des valeurs, l’« immigrant » est donc celui qui entame ce processus d’amélioration sociale centré sur le travail et l’industrialisation qui, elle, est perçue comme le moteur d’une économie libérale à laquelle appartient l’énonciateur, puisque l’immigré « vient ». Ce verbe s’ancre dans une deixis qui souligne l’invasion ressentie face à la figure de l’Autre. L’économie nationale est également surévaluée, puisque implicitement ressentie comme source de progrès, le locus de l’Autre étant jugé « peu évolué ». En soulignant les sphères de compétence de chacun des actants, l’Autre et son li_ eu d’appartenance sont disqualifiés, parce que le deuxième terme locatif dévalue les compétences dévolues au premier.

C’est à l’intérieur de ce cadre évaluatif que le roman affiche une sensibilisation passionnelle particulière, affichant tantôt l’humiliation, la révolte, le désespoir, tantôt l’intolérance. La figure centrale du roman, Asta, une Sénégalaise, arrive à Paris, non en tant qu’immigrante, mais comme étrangère, puisqu’elle s’y rend pour assister à une Conférence en tant que représentante de son organisation au Sénégal. Comme il y aura immédiatement un glissement d’une figure à l’autre, de l’étranger vers l’immigré, des discours thymiques rendront compte des passions ainsi éveillées tant au niveau diégétique qu’intradiégétique.

Les regards des Africains seront là pour faciliter la saisie phénoménologique du Savoir et permettront de comprendre comment se gère, malgré le hiatus qui s’immisce entre les modalisations pathémiques, c’est-à-dire le « sentir intuitif », manifestation primaire de l’être, antérieure à toute logique rationnelle, et les modalisations cognitives. Car c’est dans ce hiatus que le sujet tensif ressent une certaine instabilité pathémique, relevant de la polarisation paradigmatique euphorie/dysphorie, c’est-à-dire la polarisation de forces passionnelles adverses. Il s’opère forcément un débrayage actantiel, spatio-temporel, voire actoriel à ce moment-là. Asta est tout d’abord un sujet protensif, c’est-à-dire un sujet phorique non polarisé ; le texte la livrera dans un discours en acte, toute évolution se percevant au fur et à mesure que le sujet se découvre une nouvelle « identité » dans la protensivité, dans la polarisation des forces. Cette nouvelle identité sera sous-tendue par le regard que l’autorité française posera sur elle et qu’elle découvrira en fait grâce aux regards explicatifs de ses compagnons de disgrâce. Asta est un sujet observateur qui entre en interaction cognitive avec son Objet (l’immigrée qu’elle va être) grâce à des sujets informateurs, d’autres Sénégalais. Quant au point de vue, correspondant tantôt à la vision « avec » tantôt la vision « par derrière » [J. Pouillon], il corroborera constamment le Savoir qu’acquerra progressivement Asta. Autrement dit, si Asta apprend à se re-connaître grâce aux sensibilisations passionnelles des autres, c’est qu’elle n’a pas, d’emblée, l’outillage nécessaire pour savoir quelle appréciation esthétique, et donc non rationnelle, lui est échue d’après le système de régie des valeurs françaises.

Asta bascule donc très vite vers la dysphorie et c’est à travers les structures modales qui seront mises en discours que se dessinera progressivement la figure, non de l’étrangère qu’elle pensait être au départ, ni de l’immigrée-immigrante – son cas étant tout autre -, mais bien plutôt la figure de l’irréconciliable ipséité, de l’insurmontable altérité, de l’Autre radicalement opposé, voire du monstre et du non-humain. Dès l’incipit, le récit situe Asta à son débarquement à l’aéroport de Paris, pour assister à la Conférence sur l’Ordre Economique Mondial et le texte dénoncera ici et là les institutions dites de Bretton Woods (FMI, Banque Mondiale, etc.). Mais Asta sera recalée à l’aéroport, enfermée dans un dépôt dans les caves du sous-sol jusqu’au jour du rapatriement où elle sera embarquée dans un de ces charters « de la honte » qui déportent les supposés « illégaux » vers leur pays d’origine. Ici, ils seront 227 expulsés, toutes nationalités confondues :

« Asta est dans les caves de l’aéroport. Un espace rectangulaire surpeuplé d’hommes, de femmes et d’enfants. L’endroit s’appelle officiellement « le dépôt ». Les pensionnaires l’ont dénommé « l’escale ». Des noirs, des métis et des arabes pour la plupart. Tous attendent d’être expulsés vers leurs pays d’origine » (p.40).

Il y a là une substitution de la figure de l’étranger et de l’immigré-immigrant par celle des « illégaux », qui se reconnaissent paradoxalement par ce qui semble être le trait constitutif de leur « être », la couleur de la peau ou certaines caractéristiques physionomiques. Aux yeux de la loi et de l’ensemble du corps social, il existe dès lors un métasavoir sur un type humain contre lequel le texte s’insurge en opérant divers débrayages. Asta, qui sert de « liant » à l’unité actantielle et au programme sémio-narratif, a, au débarquement à l’aéroport, tous les papiers en règle pour pénétrer sur le territoire français. Pour elle, ce voyage devrait relever de la routine, elle a vécu en France et, depuis son retour au pays, y est revenue à maintes reprises. Pourtant, dans les couloirs qui mènent aux contrôles des passeports, Asta, s’inscrivant alors parfaitement dans la protensivité, est scindée par deux pensées contradictoires, l’une euphorique, l’autre dysphorique. Ainsi, elle jubile, d’une part, en imaginant ses retrouvailles avec Anne, une Française avec qui elle s’est unie d’amitié lors de son premier accouchement à Paris et, de l’autre, elle réactualise les discours que lui ont tenu des déportés africains avec qui elle a voyagé un jour lorsque enfin « elle avait décidé de poser des questions, directement, à ses risques et périls au lieu d’attendre des confessions tout à fait improbables » (p.8). Le danger qui reposait dans cette écoute met en lumière un métasavoir dont il ne fallait pas chercher la confirmation. Avant cela, bien qu’elle sût, comme tout le monde, que des Africains souffraient des abus des autorités françaises, elle ne pouvait se plaindre et se complaisait dans la pensée qu’il devait s’agir là d’« immigrés-immigrants-illégaux ». Or, cette écoute lui apprend que le paradigme légalité/illégalité a des contours peu sûrs et très mal définis :

« – Nous, on venait chercher des marchandises. Pourtant on a les papiers qu’il faut.

Carte d’import-export, chèque de voyages…

– Nous, c’était seulement une escale pour aller à Rome…

– Moi, je travaille en Belgique. La seule chose que me fait mal, c’est que je risque de perdre mon boulot » (p.8-9).

Ces discours viennent déstabiliser le savoir d’Asta. Elle se sait dès lors ne plus être forcément à l’abri de la déportation, même bardée de documents légaux. Elle entrevoit ainsi la possibilité d’une disjonction avec l’objet de son déplacement et c’est ce qui se passera à quelques deux mètres du contrôle des passeports, lorsque deux policiers l’interpelleront pour contrôler ses papiers. Asta est alors immédiatement « contrariée », comme si elle s’attendait à ce que le mauvais sort s’abatte sur elle. L’aspectualisation de la syntaxe narrative se manifeste par le fait qu’Asta, contrariée, « se mord les lèvres » en pensant que c’est là le « genre de choses qu’on fait dans l’unique but d’embêter les gens » (p. 15).

Après cette première contrariété, Asta n’est plus le sujet tensif et phorique qui se dirigeait vers le contrôle des passeports. L’état dysphorique initié par la contrariété augmentera graduellement, au point d’avoir soudain un Sujet qui « s’énerve » carrément en face de l’autorité et qui élève sensiblement le ton au point de crier son mécontement de se voir ainsi traitée parce qu’on croit voir en chaque Africain un possible immigré. Elle tient alors un discours affichant, d’une part, un débrayage actoriel, elle ne parle plus en son nom propre et, d’autre part, un débrayage thématique, à travers la confirmation du métasavoir sur l’immigration et l’exclusivité dont se joue la France : « Tous ces traitements humiliants parce que vous voyez en chacun de nous un futur immigré ! Non Messieurs, vous vous trompez. Moi, j’habite chez moi, j’y suis bien et je compte… » (p.16).

Asta ne se pose plus comme sujet autonome laissant sa subjectivité personnelle exprimer son état d’âme pour ce qui lui arrive personnellement, elle s’énonce actant hétéronome, représentante des Africains qu’on expulse, oubliant sa situation personnelle. Non seulement elle a basculé dans la dysphorie, mais elle se présente à présent sous les traits stéréotypés de l’Africain, c’est-à-dire comme un anti-sujet au regard des Français. Pourtant, elle n’a encore subi aucun traitement humiliant. Il s’agit là d’une projection intuitive vers ce que l’avenir lui réserve. Asta s’inscrit dès lors dans une structure modale particulière, en même temps qu’elle manifeste le simulacre existentiel de l’anti-Sujet dont elle ignore encore les traits.

Lorsque les policiers l’interrompent, c’est pour la sommer de ne pas « gueuler. Si vous voulez pas qu’on vous contrôle, y a qu’à rester chez vous, hein ! » (p. 17) En une quinzaine de pages, la figure de l’exclusion s’est affirmée, appelant la négation par laquelle Asta fonde son identité en tant que sujet opérateur. Cette disjonction dont elle va être la victime, tous ses papiers étant en règle pour remplir le rôle qu’il était entendu qu’elle joue, se manifeste par la sommation du policer qui lui clôt le monde tel qu’elle le saisissait jusque-là. Seule subsiste la place de l’exclusion, sommant l’« étranger-immigré-immigrant » de ne pas fouler le sol français. Cette sommation-négation installe Asta, dans un premier temps, dans le rôle du non-sujet, en introduisant le discontinu dans le continu, l’accident dans la routine. Or, ce n’est que grâce à cette négation-rupture du monde, tel qu’elle se le représentait jusque-là, qu’elle pourra connaître à travers les valences qu’elle découvrira au fil du roman, l’objet de sa passion. Asta se caractérise par son obstination, non à vouloir pénétrer sur le territoire français, comme la plupart de ses compatriotes, mais à investir l’énergie des Africains en Afrique, les ramenant de la sorte à un état euphorique marquant ses distances des modalisations propres à la France. On reconnaît là le titre du livre.

Lorsque le policier interrompt Asta pour la sommer de rester chez elle, c’est-à-dire en Afrique, Asta reste toute empreinte de l’image de l’Africain tel que perçu par l’autorité : un immigré potentiel, un illégal en puissance. Tout le reste s’effacera et cette nouvelle image sera celle sur laquelle elle va apprendre à re-connaître son identité. On voit ici comment fonctionne le dialogisme ou interactionnisme social. La négation se forge sur la figure de l’exclusion telle que la lui renvoie le regard des Français. Asta appréhende, dans un premier temps, d’être prise pour ce qu’elle n’est pas. Cet état affectif, proche de l’inquiétude et du pressentiment, souligne qu’il s’agit effectivement d’une crainte, que l’autorité lui confirmera tout aussitôt. Un sujet terrorisé se caractérise par un vouloir-ne-pas-être, et son parcours imaginaire reste fondé sur une conjonction (redoutée) avec l’anti-sujet, c’est-à-dire sur l’image dysphorique du sujet réalisé. Asta redoute beaucoup d’être assimilée à l’anti-Sujet et se révolte d’emblée contre l’autorité.

Le texte mettra alors en discours la récupération médiatique qui se fera de l’événement, récupération qui rapportera l’expulsion des « possibles-immigrés-immigrants » de façon expéditive : « Deux cent vingt-sept immigrés clandestins expulsés » (p. 133), repris plus loin par « Immigrés clandestins rapatriés en charter » (p. 134). Au regard des médias, la figure de l’Africain s’est aussi éclipsée derrière celle du clandestin, c’est-à-dire que la figure de l’immigré est surdéterminée par le caractère illicite qu’on lui attribue, soulignant par là qu’il serait normal que ce fussent des Africains et non des immigrants d’ailleurs qui soient illégaux et par contrecoup malmenés et déportés, bien que le texte ait ouvert initialement la possibilité d’avoir au dépôt des pensionnaires non-noirs, non-métis, non-arabes. Même le corps social ne ressent plus ce genre d’événements dans ce qu’ils ont d’extraordinaire, et donc de monstrueux, comme s’ils devaient s’inscrire posément comme un ressort social stéréotypé et donc banalisé.

« Même à la une des journaux, l’information n’a pas eu le retentissement d’un scoop. Comme si l’effet spectaculaire des rapatriements massifs s’était dilué dans une espèce de routine qui, périodiquement, soulève des vagues de controverses puis se calme en attendant le prochain accès de fièvre que tout le monde sent planer dans l’air » (p. 133).

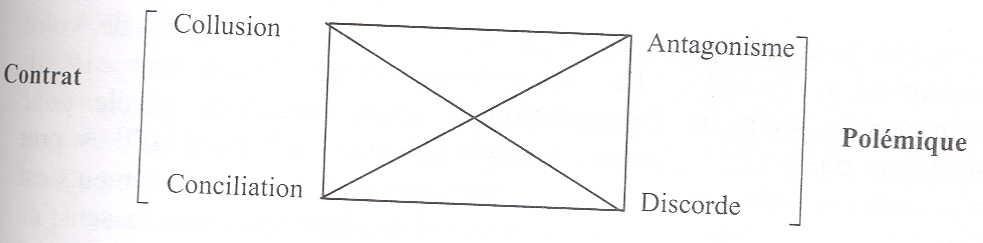

Le premier déplacement est donc spatial, c’est l’aller-retour Afrique-aéroport parisien-Afrique et il a lieu autour de la figure de l’Africain et des rapports qu’il entretient avec le paradigme légalité/illégalité soulignant un ne-pas-pouvoir-être une figure acceptable par les Français et un ne-pas-vouloir-ne-pas-être cela même qu’il est entendu qu’on reconnaît en lui. Du point de vue de l’autorité, l’Africain est donc toujours virtuellement illégal, les contrôles de papiers ne servant qu’à opérer le passage du virtuel au réel et donc à confirmer ce que l’on supposait. Je propose ici le carré sémiotique qui va nous permettre de comprendre les rôles des actants tel qu’il nous apparaît jusque-là :

Qui peut aussi se lire sous cette autre forme :

Les Africains étant des sujets illicites, c’est-à-dire des non-sujets virtuels ou réalisés – aux yeux de la loi -, il n’est guère étrange que l’Africain ressente, lui aussi, les contrôles policiers comme une exacerbation de la sensibilité nationale qui les craindrait, comme s’ils avaient « la peste » (p.72), nous dit le texte. Plutôt qu’immigrant, immigré ou étranger, l’Africain est donc plus radicalement l’anti-sujet, le sans-papier pris en flagrant délit. Par son caractère illicite, il incarne la figure de celui qui, ne respectant pas les règles sociales, ne pourra jamais appartenir à la communauté d’accueil. C’est d’ailleurs pour cette raison que cette communauté d’accueil cessera d’en être une et se transformera en lieu de répression, et ce, pour veiller à la sauvegarde du patrimoine culturel et économique national. L’Africain sait donc que « ces toubabs ne nous supportent plus !… » (p.72).

Pourtant, bien qu’il se sache la figure de l’anti-sujet dans l’axiologie occidentale, il ne renoncera pas à se livrer à une prospection thymique euphorique le rapprochant de l’Objet de sa quête, dont il a appris que la valence est qualifiante. C’est pour cela que le « dépôt », dénomination officielle du lieu de rétention, se transforme en « escale » pour l’Africain. L’axiologie nationale a transformé les Sujets qu’ils sont en Objet, puisque dans la plupart des acceptions du classème, ce sont des inanimés qui sont consignés dans les dépôts. L’emprisonnement souligne qu’ils ont perdu les droits qui les auraient constitués en Sujet. Mais du point de vue de l’axiologie de l’Africain, ce lieu d’enfermement temporaire n’est qu’une escale, soulignant par là qu’il s’agit d’une halte, même si elle lui est imposée. Si l’escale s’inscrit dans une prospection euphorique, c’est que la halte n’est pas perçue comme la clôture qu’elle revêt pour la loi française, mais plutôt comme une ouverture vers le futur. L’ethymon grec d’escale, « eskala », signifie « échelle », c’est donc une halte dans l’escalade de cette société que tous semblent s’accorder pour juger supérieure, excepté Asta, comme elle le démontrera dans les derniers chapitres.

Lorsque Asta demande aux autres pensionnaires de l’escale ce qu’ils comptent faire une fois rapatriés au pays, tous s’écrient « Revenir ! C’est clair. Revenir ! » (p.9). Le simulacre existentiel ne correspond donc aucunement à la syntaxe modale construite sur les valeurs occidentales, qui inscrivent l’Africain dans un ne-pas-pouvoir-être d’ici et un ne-pas-pouvoir-ne-pas-être l’anti-Sujet, qui souligne la radicalité de la menace que représente son altérité. La menace est d’ailleurs si grande que le texte insiste constamment sur une aspectualisation monstrueuse de l’Africain.

A son débarquement à l’aéroport, Asta est soumise à trois « contrôles » de routine, le troisième étant une fouille corporelle. Le texte décrit alors ce qu’Asta ressent, aux mains de la douanière, comme un viol :

« Des mains gantées lui balaient toutes les parties du corps […]. Elle a le sentiment qu’on la brise […]. Des doigts, autour de sa taille, longent le bord de son slip et s’arrêtent au niveau des hanches. Arrêt rapide pour consolider la prise et ça tire vers le bas. Asta réalise qu’une main bifurque et cherche à forcer un passage fermé. Asta serre les jambes. La main insiste ; elle a de la vigueur et, sûrement de l’expérience. Asta ne veut pas être vaincue. Elle sursaute. « Jamais ! » se dit-elle. Une rage bestiale la saisit. Elle voudrait hurler sa colère mais ne peut émettre aucun son ».

Si Asta reste silencieuse, sa colère, parce que bestiale, affiche un vouloir-ne-pas-être vaincue et violée dans son intimité, syntaxe modale qui se transformera en l’espace de quelques secondes en un pouvoir-vouloir-faire. Autrement dit, un débrayage s’opère dans la dimension pragmatique, et Asta n’est plus cette étrangère qui accepte les diverses interpellations des policiers ; en refusant d’être traitée comme un sujet suspect, elle passe à l’action, interrompant dès lors le savoir-pouvoir-faire de la douanière et l’obligeant à émettre le cri de désespoir qu’elle avait elle-même retenu :

« Ses deux mains, comme les crocs d’un automate, se ferment brusquement sur le cou de son vis-à-vis. Asta s’y agrippe de toutes ses forces, les dents serrées, et n’entend même pas le cri déchirant qui attire une meute de policiers » (p.28).

Or, ce cri de la douanière et ce faire d’Asta feront basculer les rapports de forces. D’une part, la donne de l’autorité passe d’un pouvoir-faire à un ne-pas-pouvoir-faire, qui est parallèlement inverse à la structure modale empruntée par Asta. Mais il faut aussi retenir qu’Asta cesse d’être un Sujet aux yeux des forces de l’Ordre, puisque c’est une meute de policiers qui accourt. Les deux acceptions du terme précisent que « meute » renvoie à des chiens dressés pour la chasse à courre ou à une troupe de gens acharnés à la poursuite ou à la perte de quelqu’un. Dans les deux cas, l’état phorique d’Asta culbute vers la dysphorie. Elle est non seulement devenue un Anti-Sujet, mais elle est passée à être un Objet dont l’autorité va pouvoir disposer. Les journaux rapporteront l’aspectualisation de l’anti-sujet en ces termes :

« Immigration : un drame évité de justesse. Une Sénégalaise du nom d’Asta Diob a failli étrangler une douanière au cours d’un simple contrôle de routine à l’aéroport. Les jours de la victime ne sont plus en danger. L’intéressée est actuellement entre les mains de la police des frontières » (p. 53).

Asta est mise à la disposition de la police, elle est « entre ses mains », elle n’est plus un Sujet sous quelque modalisation que ce soit. La presse nationale et les Nationaux ne retiendront dès lors que la figure de l’anti-Sujet, aspectualisé sous la figure du monstre :

« L’horreur en pleine page. Une tête renversée, des yeux révulsés, une langue tumultueuse, des coulées de bave. Et des mains ! Oh ces mains, grosses tenailles d’acier autour d’une gorge enserrée jusqu’aux oreilles ! La langue, la bouche béante, la fixité du regard, la férocité de l’empreinte… Nauséeux, hallucinant » ! (p.56).

Le texte nous livre ici les pensées qui se bousculent dans la tête d’Anne, l’amie française d’Asta, et montre bien que la réception nationale n’a aucun mal à percevoir en l’Autre, l’Africain, un anti-Sujet monstrueux. Anne n’hésitera pas à endosser la vision que lui présentent les journaux, même si par la suite, elle entame toutes sortes de démarches pour la libérer du dépôt. Le texte soulignera que même l’Ambassade du Sénégal adhérera à la version médiatique, rapprochant les enjeux des élites africaines de ceux des Occidentaux. La communauté française s’inscrit ainsi dans un croire surdéterminé par un métasavoir sur l’Autre, qui n’est plus l’étranger perse, mais la figure de l’étrangeté et de l’irréconciliable altérité. Une fois qu’Asta est assimilée au monstre, le texte travaillera l’aspectualisation de celui-ci, élaborant une taxinomie propre à l’anti-Sujet, mais en précisant que cette aspectualisation est forcée et imposée par l’axiologie et le pouvoir-faire de l’autorité française. D’ailleurs, les conditions de vie au dépôt y veilleront. Ses « pensionnaires » y seront éclairés à longueur de journée après avoir été dépossédés de leurs biens personnels.

« […] Y a plus de nuit, plus de jour. Rien que ces projecteurs.

– Tout au plus quelques repères, dit Yakham : gobelets = matin, sandwich = midi, bol de soupe = soir. Ça fait six jours que j’attends » (p.89).

Pendant le bref espace de temps où la lumière s’éteindra dans l’ « escale », le semblant d’Ordre qui y régnait disparaîtra. Alors, tout chavirera et le monstre sera réactualisé dans ce qu’il peut avoir de plus pur, au sens de primitif. La parole s’effacera : « Des cris, des cris, des cris. Toujours plus forts. Le vacarme apocalyptique d’un monde qui se fracasse » (p. 131). Lorsque la lumière reviendra,

« Codé, (un autre personnage dont le sort restera soudé à celui d’Asta), gisait sur le ventre, les deux fesses à moitié nues, ta tête cachée dans son foulard, avec des gémissement rauques d’une voix cassée. A quelques mètres de là, une fillette en pleurs se tordant de douleur, et une femme hébétée qui piétine tout sur son passage avant de se jeter sur la fillette, d’essayer de la faire tenir sur ses jambes et de remarquer sur les carreaux blancs du local des tâches (sic) qui sentent fortement l’odeur de l’ignominie »(p. 131).

Plus loin, Didier, le mari d’Anne, dira à cette dernière que ce genre de comportement résulte des conditions même d’enfermement et de cohabitation qui réveillent « les plus bas instincts et la bestialité féroce… » (p.137). C’est-à-dire qu’une fois que la séquence sémio-narrative est mise en place, le sujet virtuel n’a d’autre issue que de s’y conformer. Il s’agit là d’un processus d’attribution auquel se doit de répondre l’objet de l’attribution, et auquel revient le ne-pas-pouvoir-ne-pas-être le monstre qu’on reconnaît en lui. Nous obtenons en fin de parcours le carré sémiotique suivant :

Ce carré montre les relations polémiques entre le Sujet en conjonction avec son Objet, c’est-à-dire la figure de l’immigré licite clairement du côté du contrat, et l’anti-Sujet, caractérisé par la polémique. Le ne-pas-pouvoir-ne-pas-être accule l’Africain à ne-pas-pouvoir franchir la sphère du Contrat social qu’il idéalise dans le simulacre existentiel auquel il s’accroche, au point de nier la négation sommée par la loi.

Quant à cette lumière des projeteurs, il lui est aussi attribué un rôle thymique dysphorique, qui vise à imposer un savoir à l’Africain. Il s’agit de lui faire-savoir qu’il n’est pas le bienvenu :

« Tout ce dispositif a été minutieusement pensé et réglé. Ces gens !… Ils ont appris à travailler… Ils savent travailler, pour le meilleur et le pire. Pas de hasard, ici… Cette maudite lumière qui viole notre intimité… Les amarres au temps et à l’espace, rompues de manière volontairement violente pour de bon à leurs rêves extravagants… Murailles d’autodéfense pour casser à jamais le miroir aux alouettes de nos fantasmes… Ils veulent que nous restions chez nous et se donnent les moyens de nous le faire savoir. Ces gens ! » (p.86).

Toutes les figures modales sont du côté français : l’Africain, dans sa dysphorie, ne possède ni le vouloir, ni le pouvoir, ni le savoir, ni le devoir : La France veut ne pas l’accueillir, peut l’expulser, sait comment le faire et met pour cela en place les mécanismes nécessaires. L’Occident conçoit l’Africain à partir de l’exclusivité, et ce, dans les deux sens du terme : la France exclut l’Autre, parce que, d’une part, elle perçoit en lui un « Africain-possible-immigrant-illégal » et un monstre en puissance, comme le soulignent tous les personnages non-africains ou africains-assimilés du récit, et que, d’autre part, elle réserve aux siens, aux Français, l’exclusivité de l’usufruit de ses biens nationaux, voire de son territoire. L’Africain se sait anti-Sujet et n’ignore pas le racisme grandissant. Il n’ignore pas non plus les différences culturelles. Le texte souligne pourtant que cela « n’a jamais empêché les gens de vivre ensemble ! » (p.101). Le locuteur-expositeur [Bronkart : 1996], responsable donc de l’énonciation [Ducrot], prend la parole pour souligner que pour l’Africain l’étranger existe bel et bien et qu’il est prêt à accepter ce rôle. Mais comme ce retournement des comportements est fort improbable, l’interactionnisme social n’allant pas dans ce sens, ce même locuteur-expositeur, à travers le récit d’Asta, insistera sur une réévaluation des figures de l’Occident et de l’Afrique pour reconstruire une axiologie méliorative des économies non occidentales, non industrielles, et dans laquelle la culture autochtone aura une place centrale jusque-la méconnue, l’Autre étant toujours radicalement nié, parce que son chez lui, vu de l’Occident, l’est aussi.

BIBLIOGRAPHIE

SOW, Fall Aminata, Douceurs du bercail, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1998.

BATTESTINI, Simon, Ecriture et texte. Contribution africaine, Québec/Paris, Les Presses de l’Université Laval/Présence africaine, 1997.

BRONKART, Jean-Paul, Activité langagière, textes et discours. Pour un interactionisme socio-discursif, Lausanne/Paris, Delachaux et Niestlé, 1996.

CHINWEIZU, Decolonising the African Mind, London/Lagos, Sundoor/PeroPress, 1987.

COURTES, Joseph, Sémiotique narrative et discursive. Méthodologie et application, Paris, Hachette, 1993.

FONTANILLE, Jacques, ZILBERBERG, Claude, Tension et signification, Belgique, Mardaga, 1998.

FONTANILLE, Jacques, Sémiotique et littérature. Essai de méthode, Paris, PUF, 1999.

FONTANILLE, Jean, Les espaces subjectifs. Introduction à la sémiotique de l’observateur, Paris, Hachette, 1989.

GREIMAS, Algirdas J., Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d’âme, Paris, Seuil, 1991.

JAMIN, Jean, Les lois du silence. Essai sur la fonction sociale du secret, Paris, Maspero, 1977.

GILLIAN, Lane-Mercier, La Parole romanesque, France/Canada, Klincksieck, Presses Universitaires de l’Université d’Ottawa, 1989.

LINTVELT, Jaap, Essai de typologie narrative. Le point de vue. Théorie et analyse, Paris, José Corti, 1981.

Littérature et théorie. Intentionnalité, décontextualisation, communication, textes réunis par Jean Bessières, Paris, Honoré Champion, 1998.

La Narrativité, sous la direction de Paul Ricœur et Dorian Tiffeneau, Paris, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1980.

[1] Trent University, Canada.