4 POETES AFRICAINS DEVANT LE LANGAGE : TCHICAYA U’TAMSI, EDOUARD MAUNICK, TATI LOUTARD, PATRICE KAYO

Ethiopiques numéro 24

révue socialiste

de culture négro-africaine

octobre 1980

Les poètes ici convoqués pour un tête-à-tête fructueux, viennent d’horizons divers et ne sont liés que par la Parole créatrice, la parole écrite. Leur permanence s’appelle poésie et c’est dans la connivence lyrique que le poème, qui est l’œuvre faite, puise sa logique interne. Poètes africains de graphie française, ils tentent de saisir la réalité par le détour, tout en se situant en deçà de l’art gratuit.

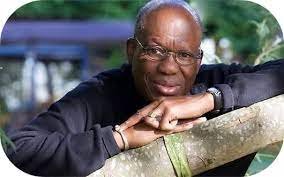

Nous nous faisons un plaisir de trahir – comment pourrait-il en être autrement ? – la méditation passionnée de ces poètes qui cherchent à donner un contenu réel et significatif à leur personnalité d’aujourd’hui. Ils ont pour noms : Tchikaya U’Tamsi, Edouard Maunick, Tati-Loutard et Patrice Kayo.

On notera que cette étude est sans prétention. Il s’agit, pour nous, d’interroger l’œuvre de ces poètes, sans chercher à épuiser le sens profond de leurs écrits étant admis que toute œuvre se soumet à des interprétations diverses. Moins qu’une analyse rigoureuse, il s’agit plutôt d’une rencontre, d’une volonté d’entrer en intelligence avec les textes de ces bardes déjà salués par la critique et dont les œuvres ne méritent pas moins une relecture. Une nouvelle tentative d’auscultation, de regard sympathique et curieux.

Notre intention est de pouvoir fixer la position de chaque poète, de parler de la morale créatrice au sein de laquelle s’irradie le poème. Aucune méthode d’approche ne justifie notre travail qui ne tend qu’à dégager les lignes de force qui gouvernent les œuvres de nos créateurs.

Tchikaya U’tamsi

A tous égards, il existe une poésie dont la nature tourmentée est de lutter contre les avatars de l’histoire, contre les impondérables et les forces obscures qui président à l’aliénation et dont la tâche absolue postule la prise en conscience de soi, à partir d’une démarche hardie, ontologique.

A l’inverse d’une poésie faite de jérémiades et de narcissisme étroit, la poésie d’un Tchikaya U’Tamsi est une poésie vivante dont le suc intérieur secrète une révolte prométhéenne. Procédant de la colère et de l’insoumission, cette poésie s’articule dans la remise en question de soi, épouse toutes les contradictions qui naissent de la vie et qui prennent forme dans l’espace textuel.

A la lecture de ce poète d’étoffe, on est comme pris au piège de sa volonté de violer la syntaxe classique, l’ordre souverain des mots. De fait, Tchikaya U’Tamsi, poète congolais de langue française, a commencé d’écrire des poèmes encore maladroits et hésitants dont les accents si verlainiens traduisaient un certain désenchantement, une certaine insécurité devant la vie. Porté sur les fonts baptismaux de l’Ecole symboliste française et nourri de Baudelaire entre autres, Tchikaya publiait, à 24 ans, son premier recueil de poèmes « Mauvais Sang » dont le titre même trahissait son admiration pour Rimbaud. Le ton, dès l’abord, marquait sa préoccupation de l’existence qui, selon Sartre, précède l’essence : « Pousse ta chanson/ Mauvais sang/ Comment vivre ? » écrit-il anxieusement au seuil de son livre. Dans le même florilège composé de poème coulés dans un moule prétendu caduque, il posera l’une des questions troublantes et fondamentales qui orientera son œuvre à venir et lui donnera la pleine saisie de son être : « Je suis Nègre, je suis Homme, pourquoi cela prend-il le sens d’une déception ? » se demande le poète avec insistance. A partir de ce moment, la conscience du poète deviendra nette de sorte que prenant de l’âge, il organisera désormais son poème autour d’une urgence réelle et moins éthérée.

Il serait de bon ton de justifier un tant soi peu cette interrogation du poète. Parce qu’elle relève d’une problématique existentielle et il y a, selon nous, nécessité de situer les faits dans leurs mouvance historique.

L’histoire coloniale est à la traîne de la prise de conscience de nos penseurs qui ont longtemps souffert d’être étiqueté sous le vocable de peuple sans culture et pour affirmer leur identité profonde, leur être-au monde, ils vont s’abreuver aux sources gréco-latines en utilisant les propres armes de leurs oppresseurs : la rhétorique, la syntaxe analytique pour tenter de briser les tables de valeur que l’Occident chrétien a dressées orgueilleusement au nom du bon sens cartésien. Puisqu’on se prend du plaisir à parler de mentalité prélogique (Lévy – Brühl), et qu’on cherche à les absenter de l’Histoire et surtout d’eux-mêmes, les écrivains de la conscience ou de la personnalité noire vont, à leur tour, emboucher leurs trompettes en révélant, par exemple, que l’Afrique est un continent de brillantes civilisations qui, par référence à soi-même, cultive et entretient les valeurs qui rendent crédibles, c’est-à-dire qui ennoblissent. Un mot va servir d’étendard à ces intellectuels enthousiastes : la « négritude » allait progressivement invertir l’ordre établi des choses pour montrer les aspects vitalisants de notre culture. Et depuis que se sont affirmées les voix majeures de cette poésie, d’autres jeunes poètes sont venus prendre la relève pour proférer la parole juste et attendue. C’est ce que fera le poète congolais, après avoir brisé des habitudes nées de ses fréquents séjours chez les symbolistes du siècle français. Il était donc question de réhabiliter son peuple et, partant, sa race. Il s’agissait, pour le poète comme pour tous les autres, de ne point vivre sous le masque de la honte mais de la fierté éprouvée. Il s’agissait en somme d’avoir la pleine conscience de ce que l’on est réellement et de pouvoir approfondir l’essence humaine. En d’autres termes, il était question de dépasser le concept de race et de la mélanine pour interroger l’homme en ses profondeurs :

Après l’homme rouge

après l’homme jaune

après l’homme noir

après l’homme blanc,

il y a déjà l’homme de bronze le seul alliage au feu doux praticable déjà mais à gué

(Arc Musical)

Mais, avant d’arriver à cette problématique, il faut délimiter le champ d’investigation, replacer la parole du poète dans son espace réel.

Poussant sa révolte jusqu’à l’imaginaire, cet iconoclaste bouscule pas mal de tabous, se soulève contre les siens. Mais d’abord contre sa situation de Nègre colonisé qui refuse d’être « chosifié » alors que rien ne ce qui est humain ne lui est étranger, pour parler comme Térence le Carthaginois. Et les souvenirs de marquer :

Ils ont craché sur moi / j’étais encore enfant

L’allusion perçue par le lecteur, il reste au poète d’expliciter par le poème, l’attitude du colonisateur face au colonisé. Pour se faire, le poète lance des invectives, nargue « l’imposteur ». Conduit par sa passion orageuse et toute frileuse, Tchikaya s’achemine vers l’action salvatrice, engage son pas dans le mépris des valeurs religieuses et en vient à demander des comptes au Christ qu’il soupçonne de mèche avec les bourgeois. Situant sa poésie au niveau du cœur et du ventre, lieu terrible de la fureur de vivre dans un monde en pleine démence, le poète entre en pourparlers avec les souvenirs qui ont marqué sa fugueuse enfance :

Je menais ma tête à l’école (dira-t-il)

Quelle innocence me jetait dans les bras de la mer

Dont je n’ignorais rien des épaves ? (Arc Musical).

Ailleurs :

J’ai trimé des jeunesses

j’ai dû faire le fou

pour mon premier gain

une coqueluche

j’ai paré ma gorge d’éclats de verres multicolores

j’ai souhaité le coup de pied au cul de la chance.

(Feu de brousse)

Le langage devient ordurier, les mots sont désormais choisis dans le vivier du quotidien et disent les maux de tête de son peuple au sommaire de sa passion. Tout devient étrange, nébuleux aux yeux du poète. Même l’arbre généalogique par quoi il devrait se situer devient « improbable » et, dès lors, il n’y a plus qu’à balancer tout en l’air : l’amour hypocrite, l’enfance tumultueuse, les valeurs amorales. Il ne lui reste que son pays le Congo qu’il interpelle à chaque poème, aux tournes des pages. Au nom de la conscience humaine qui se tait sur le drame de son peuple, l’éclaireur qu’il est, c’est-à-dire l’homme de piste, le poète en vigile, va en appeler à la compassion des uns et des autres. Au sommaire de son tourment, mieux, de sa passion, comme il le dit si heureusement, il parle indéfiniment de son peuple, mêle sa voix à celle de la majorité. Pour lui (et c’est très important dans sa vision du monde africain), il n’existe qu’un seul Congo de part et d’autre du fleuve.

Ils sont morts, écrit douloureusement le poète. « Ils » c’est-à-dire ses frères de sang, luttant sous le soleil et la pluie pour conquérir leur indépendance juridique. Dès ce sursaut de prise de conscience, le poète, à chaque jour occis, va comptabiliser « ses » morts, exposer sur l’agora la souffrance des siens :

Nous étions gens de nuit

nous eûmes le destin que nous eûmes

congénitalement

Constamment, il revient vers lui-même, cherche son propre profil et tente, par un désir de réflexion, d’approfondir sa personnalité qui lui échappe :

Je ne sais plus l’essence de mon âme

toutes portes s’ouvrent à des maisons closes

(Epitomé)

Drame profond d’un individu qui peut l’être aussi pour toute une race en peine de redéfinition. La recherche, la conscience de soi devient nécessaire à partir du moment où l’on se rend effectivement compte de son aliénation, de tout ce qui a pu entamer le moi abyssal. Alors la rigueur s’installe dans le lyrisme et l’oriente vers le thème phallique, vers le végétal et le minéral. Il est possible que, par cette volonté de repossession, le créateur entend donner forme et puissance à son moi, se retrouver en communiant avec tout ce qui participe de son aire écologique. Et l’on devine pourquoi, inlassablement, il parle du sexe, des arbres de sa forêt, du fleuve, de la mer, des « miasmes de chair ».

Graves et pathétiques apparaissent les poèmes que nous présente l’auteur et qui font de sa poésie, une œuvre exigeante et comblée d’images très personnelles. Les allusions à certains endroits du poète seul connus concourent à faire de cette poésie un art sybillin qui éclabousse l’éventuel lecteur de mots venus droit de l’ouragan de sa fougue. De sa passion nocturne et solaire. Car la nuit est aussi un thème que privilégie le poète et qui donne à son langage une fermeté sûre. Le jour étale les morts du poète et donne à sa colère sa raison d’être. Mais la nuit, au lieu d’être un havre de paix, contribue à accentuer la peine du barde.

Il y a plus et mieux dans cette poésie. Conscient de son cheminement qui s’ordonne autour du renouvellement de la thématique nègre, le poète débusque les lieux communs pour aboutir, semble-t-il, à une nouvelle vision de l’univers africain :

Ah je suis loin du poème nègre

Je compromets le dialogue d’oubli.

En réalité, le poète n’est pas si loin du poème nègre. Au contraire, il prend ce poème là où l’ont laissé ses aînés en poésie pour l’amplifier selon son propre idéal, selon sa perception des choses et des destinées. Tout a l’air de souffre-douleur et de rage dans cette poésie qui met au pilori les dogmes chrétiens :

Je dialogue avec ce qui est pollué en moi

de chrétien et non de sauvage

Et pourtant j’étais de toutes les immondices

nègre à me noircir l’âme de tous les deuils

(Le Ventre)

Le poète accepte sa condition de nègre sauvage et la préfère aux valeurs dépersonnalisantes qu’elles soient indo-européennes ou judéo-chrétiennes. Il sait que la manne ne tombe jamais du ciel et qu’il faut toujours apprendre à compter sur ses propres forces, comme ne cessent de nous le répéter les marxistes :

Je serai moi-même la planche de mon salut !

Pour lui, il faut apprendre à agir par soi-même, à prendre son destin en main pour le mener à bon port, malgré les vicissitudes de la vie, la douleur lancinante qui l’étreint et qui resserre son étau dans le ventre et le cœur :

Rien n’est plus seul que le ventre-

et le cœur !

Seul de cette solitude

dont les saillies écorchent les

plaies vives ;

arrachent les dents de lait

dès la première désillusion du cœur !

(Le Ventre)

Cette poésie, on l’aura noté, tient parfois du mépris de soi et, malgré son apparente difficulté, elle se veut une parole ouverte et accessible à ceux qui se donnent la peine de lire pour comprendre. Le poète reconnaît lui-même quelque part que son œuvre n’est pas difficile mais qu’il suffit de faire un peu plus d’effort pour posséder les clefs de sa « parade sauvage » (Rimbaud). Les clefs sont dans les titres de ses recueils et il ne faut pas aller chercher la difficulté là où elle ne se trouve pas. Tout part du ventre et revient à lui comme un boomerang :

Avec le ventre, ramener tous les regards

à la souplesse unique de ma voix

vous donne la clé

(Le Ventre)

L’équivoque est soulevée. La vérité du poème est dans les tripes, les boyaux du poète et non hors de lui. Car Tchikaya U’Tamsi est de ces rares poètes qui ne peuvent guère habiter le corps d’autrui, la voix d’autrui, mais qui savent que leur enracinement aux valeurs édifiantes conduit au libre arbitre, à la liberté de choix et d’action :

Je veux être libre de mon destin

Je rends la rosée à l’herbe

Que les lignes de ma main

m’ouvrent tous les chemins de ce long fleuve

(Le Ventre)

Parfois, pour insistantes qu’elles soient, certaines images s’insinuent dans l’incompris. Le saulnier, par exemple, revient dans la plupart des poèmes d’Epitomé et l’on ne sait en réalité, et pour dire vrai, quelle signification symbolique revêt ce mot.

Il est clair que certains poèmes de Tchikaya gardent en eux une signification secrète, biblique et imposent, au possible lecteur, une saisie certaine de la morale chrétienne. Car, à chaque page, émerge soit l’image du Christ soit d’« Eve niant le serpent ».

Toute réflexion faite, il ne faut pas réduire la poésie de Tchikaya à cette seule évidence. Les poèmes qu’il compose, qu’il donne à lire, ont d’autres motivations intérieures et le plus souvent, répondent à un acte politique. Tout en s’ornant d’images tragiques, cette poésie se caractérise par un lyrisme débridé, vif.

Participant à l’exploration de l’univers africain et captant les voix aphones des choses et des âmes la poésie de Félix-Gérard Tchikaya procède d’une volonté de revendication, de refus des valeurs génératrices d’acculturation. Sa grandeur tient de cette possibilité qu’elle s’offre en transcendant l’immédiateté des choses, en se couvrant de nobles attributs et en décrivant une marche personnelle et suivie.

Dans cette poésie, prend également place le jeu des sentences qui soumet le lecteur à une méditation olympienne :

Le destin ne trahit que l’homme qui n’en fait qu’à sa tête peut-on lire dans le recueil Ventre. Et dans cette œuvre portée par de surprenants parallélismes, c’est progressivement que l’appel à la révolte, à la révolution nous gagne :

Afin que mon poème soit celui du sang,

je m’arme d’un couteau.

Qui tuer à l’appel du sang ?

On n’entend plus l’appel,

il est tout couvert de cataractes

(Le Ventre)

Aussi, devant cette difficulté de vaincre l’oppresseur qui utilise les armes sophistiquées pour s’imposer, le poète cesse de croire au destin et en appelle à l’action, à la vigilance effective. Seule possibilité pour lui et pour son peuple de venir à bout de l’ennemi. Car ce peuple a longtemps souffert et n’a pas toujours su manier le fusil comme il se doit :

Les bretelles tiennent leurs culottes.

Ils ne savent des fusils que les coups qu’ils reçoivent.

(Le Ventre)

Au reste, quiconque s’est un jour senti frustré, finit toujours par se rebeller. Et toute rébellion est prélude à une prise de conscience souterraine. Elle est mise en mouvement d’un état de fait. Elle est nécessité de l’heure. Quand la lutte armée est déclenchée, il n’est plus permis ni possible de rêver aux fleurs, ni à la mer mais plutôt d’affûter ses armes pour participer au combat salvateur :

Je ne quête pas le Graal

mais mon sang dans les rigoles de Kin

La quête du Graal ne sera possible que quand les armes se seront tues :

N’a pas de Graal

ni chasubles d’or

qui n’a pas le ventre en creux sous l’assaut d’un char d’assaut ni la nuque dans un calice d’or en main le Graal

(Le Ventre) _ Autrement dit, on ne rêve pas impunément à l’ailleurs, à l’inconnu quand le ventre et le cœur sont en sanie, semble dire le poème. Malgré tout, le poète espère en un avenir radieux et meilleur. Il pardonne à ceux qui, de près ou de loin, en ont voulu à son peuple, à sa race. Son pardon n’est pas une clause de style mais traduit admirablement son intention de dépasser l’opacité des concepts creux, des dogmes littéraires qui privent l’écrivain de son élan créateur, de sa fureur de dire. Car il s’agit, n’est-ce pas, de

Reconstruire sa main

ligne à ligne

la trouver idéale

afin qu’elle soit garante

d’une moisson d’œuvres

(Arc Musical)

Dans cette poésie faite d’aveux et truffée d’images brutales, hardies, on est en droit de soupçonner le poète dans son commerce subtil avec les surréalistes français. Mais çà c’est l’accessoire. L’essentiel réside peut-être dans la saisie globale des choses qui s’inscrivent dans l’âpre réalité, dans la quotidienneté.

Qui vivra

Verra le Congo

A cheval sur le Congo

ou flottant parmi les jacinthes d’eau

Sans commentaire. Comme proposition requise, la strophe se veut le testament du poète et c’est tout dire.

EDOUARD J. MAUNICK

Pour qu’une parole exorcisée se réconcilie avec la terre, pour qu’une parole s’équilibre dans la méditation, il faut qu’elle ait connu le déchirement et la distance, qu’elle dise la présence après s’être laissée dévorer par l’absence. C’est, semble-t-il, à quoi répond l’attitude poétique d’Edouard Maunick.

Je veux dire que par sa situation géographique même, Maunick vit l’assise ouverte à la disparité, à la double polarisation. Ecarté entre deux mondes, entre deux miroirs, comme il le dit si heureusement, Maunick poète mauricien de langue française, est un Métis qui exerce sa parole dans la gravité, la souffrance et la solitude. Dans l’approche du monde intérieur, il explore jusqu’à la tourmente sa condition d’être, sa difficulté d’être Métis dans un monde de racisme et de chauvinisme.

En quête d’une frontière géographique qui lui soit légitime et d’une identité culturelle seyante qui accepte le cloisonnement de type hybride, Maunick témoigne d’œuvre en œuvre, d’une double fidélité : d’abord, d’une fidélité à sa terre natale – native-natale, dirait Félix Morisseau-Leroy ensuite de cette autre fidélité à soi qui s’ordonne autour d’une quête fervente de la vraie vie jugée absente par Rimbaud.

La nécessité du poète d’être attaché à sa terre éclate dans ses poèmes et donne ainsi toute la mesure – toute la démesure ? de son identification, de son amour filial pour son île :

oui j’aime cette terre qui fut moi avant moi-même et qui me redeviendra sans doute

plus terre qu’avant m’ayant retrouvé âgé de voyages et de mots taillés dans l’étrange…

Plus loin :

j’habite la mer pour défendre le moi-pays

amarré à marée neutre

je suis né en terre étroite prise entre méridiens

plus folle qu’errance folle et l’Ile voyage

de pointe en pointe de baie en baie (Mascaret)

La parole du poète répond à des appels pressants intériorisés par sa difficulté d’être et cette descente en soi n’est pas à s’y méprendre, un repli stratégique sur soi. L’ouverture au monde, le besoin d’accorder sa voix à celle des autres s’affirme nettement. Le symbolisme dont se nourrit cette parole est flagrant et tisse sa trame dans un réseau de mots émouvants, éprouvants. La mer est ici le lieu où s’exerce la parole du poète. Elle est le témoin irremplaçable qui donne à la parole insulaire du poète une « respiration profonde ». Evoquer la mer pour le poète c’est avoir présent à l’esprit qu’elle est espace mouvant qui dit l’illimité de l’espérance. Mais la terre habitable, la terre habitée ; donne aussi à cette poésie imagée son pouvoir de suggestion ; partant, de fascination. Poète intelligent qui compose des strophes disciplinées et cadencées, Maunick entretient entre son île et lui un dialogue permanent. C’est un poète toujours capable de surprendre, d’émerveiller, de violenter la logique qui est, du reste, extrinsèque à l’essence même de la poésie. Il s’acharne contre : l’absurdité pour s’entretenir avec le Christ aux « Pâques contradictoires ». Croyant, Maunick l’est assurément et l’on comprend pourquoi cette poésie, à l’instar de celle de Tchikaya, use souvent d’une langue liturgique, abonde en allusions religieuses. L’esprit de la chrétienté donne ainsi à cette poésie une relation qui permet à l’homme défait par le péché, pour paraphraser Claudel ; de retrouver les voies royales qui mènent au salut catholique.

Si l’exil est le thème dominant de cette poésie, il n’en reste pas moins que la mort et l’enfance inoubliable tiennent compagnie au poète devenu Electeur et se mesurant à l’aune de la mort car il est réellement conscient qu’il écrit « contre la mort disponible ». Il faut narguer la mort, le néant dévorant, même quand on vit dans l’assurance de mourir :

j’ai habité la mort le royaume

ayant d’habiter la vie le voyage

je retournerai parmi les Fêtes

après le sommeil et l’éveil alternés.

Une fois dissipée l’ivresse de l’errance, le poète prend pied dans son vrai royaume qui est le sommeil et s’évertue à nous parler un « outre-langage » qui drainerait des images qui sont « images d’autres images ». On le pressent : ce qui s’exprime en filigrane ici procède d’une ambition de donner une connotation autre à la poésie. Car cet assoiffé de liberté est un écrivain de conviction dont l’œuvre recourt parfois au cérémonial ajoutant à son espace lexicologique des accents très poignants et personnels. En attaquant les assises de la syntaxe classique, le poète entend sans doute forger une écriture, une langue qui soit mieux accordée à sa sensibilité secrète. L’académisme clinquant connaît alors des supplices et prend un autre virage. La poésie africaine en général procède de cette volonté de démarcation. Les créateurs africains en bousculant les structures originelles des mots apportent inévitablement à la littérature universelle, une humanité complexe et une vision artistique absolument originale.

L’apport de Maunick est à cet effet considérable. Il n’est que de suivre sa marche pour déceler tous les problèmes linguistiques qu’il affronte. A un moment donné de son évolution chaque écrivain sent le besoin de s’analyser, de cerner son propre cheminement, de soulever les balises de sa propre écriture, de sa propre investiture :

c’est dépouillement que dire

j’ai choisi ce sortilège

pour biffer le signe de peur

naviguer vers vous

malgré vos rades sabordées

(Mascaret)

En se dénudant, le poète par un étrange jeu d’osmose, assume le drame de son semblable et ce faisant, parvient à mieux se connaître. L’universel n’est possible que quand on a su partir de soi, quand on a su défricher son espace intérieur pour atteindre l’autre. Et l’autre ici n’est que toi et moi c’est-à-dire l’hypocrite lecteur, la petite bête sournoise :

nul n’est d’une autre race

nous sommes partis pour nous rencontrer

je venais vers toi vers les autres

vous portant à fleur de peau à bout de peines

Je dis nous sommes pareils étrangement

(Mascaret)

A la profondeur de l’enracinement de soi, répond la dualité du poète et cette inquiétude de vivre dans un monde au sein duquel chaque jour, il se hâte pour atteindre un havre de plénitude, de mieux-être. S’il analyse pour lui l’angoisse et la nostalgie qui se font jour dans ses poèmes qui sont d’une richesse verbale certaine, s’il tente également par un phénomène d’interpénétration qui ne cesse de se produire dans sa poésie, d’écrire selon une certaine visée, c’est sans doute parce que la poésie prend chez lui valeur de nécessité, d’ontologie. Poète de la solitude et de l’ennui, Maunick se révèle un poète tendre et violent qui martèle sa diction dans le sillage et la constellation suscitée par l’amour. Enjambant les lieux communs dont se nourrit dangereusement la littérature il nomme NEIGE son amour et se situe par rapport à lui :

je t’ai choisie femme

pour parler plus haut dire la déraison des frontières

regarder mon frère

et le reconnaître dans ta chair qui ne tremble pas

Constamment évoquée, la femme est médiatrice de la mer et de la terre. Autant rêvée que connue, elle s’installe dans le chant du poète et rend plus manifeste sa présence. « Amour divisé dit le poète, je veux te parler en images ».

Qui aime la femme doit en mesurer la ferveur de son étreinte et son regard sans cesse inquisiteur. Il n’y a pas d’amour vrai sans exaltation, à chaque sublimation de l’être aimé, sans fidélité constante. C’est pourquoi à chaque page, la femme devient chez le poète figuration vivante de sa prosodie. Elle s’installe au centre du débat intérieur du poète et devient vite complice du poème, de l’œuvre donnée en pâture au lecteur.

Liée au sentiment de la nature, l’image de la femme s’élargit de livre en livre et concourt à donner à cette poésie une harmonie véritable. Par le jeu des sonorités et du rythme qui est l’armature suprême, la poésie d’Edouard Maunick suscite la réflexion et provoque les sentiments confus enfouis en nous.

Ample comme la respiration, cette poésie se défend contre le didactisme et la vaticination dans les nuées. Elle est d’ici cette parole et nous plonge dans l’aujourd’hui. L’enfance conjurée n’est que le support d’une réalité évanescente, métaphysique. Mais reconnaissons-le, l’excès d’introspection nuit souvent à cette poésie qui ne manque pas de charme certes mais qui nous échappe et nous interpelle dans l’hermétisme.

« Hanté par une femme assise devant la mer », Maunick croit profondément à la maturation intérieure du poème et à la nécessité du symbole comme apport du poète au poème :

si l’on me demande dites que je suis

dans le symbole pour demeurer

Son amour pour l’Afrique qu’il rencontre chaque jour dans sa propre peau – c’est lui-même qui le dit – est si grand que lorsque survint le drame nigéro-biafrais, Maunick être de compassion et d’ouverture au monde se rend au Nigéria et dès son retour à Paris son pied-à-terre, il compose un long et frémissant poème intitulé : FUSILLEZ-MOI. Le caractère majeur des vers contenus dans ce livre est la violence soutenue d’un bout à l’autre par le lyrisme, un lyrisme effervescent. En effet, rendant plus touchant le drame nigéro-biafrais par le pouvoir d’incantation et de formulation, le poète dans une envolée lyrique crie au monde le malheur fait au peuple biafrais :

Pour un temps Biafra écrit-il je vais oublier ta mise à mort et jouer à l’inutile résurrection de ce qui me bâtit

plus inutile que toi.

Et plus loin :

Ibos j’ai froid pour vous

et je parle de maison impossible

dans une ville soûle de clarté ma légende me fait mal

je crierai pour vous après

Et le poète de remonter l’Histoire et la Mémoire de l’Afrique, captant ici et là, les vicissitudes du continent noir. Et cela donne : décalogue :

il y avait une fois une deux trois quatre cinq

cargaisons d’os et de chair qui avaient une âme

elles furent égarées dans les années soixante…

décalogue :

il y avait aussi six sept huit neuf dix

strates de cendres qui intriguèrent les chercheurs

elles furent identifiées au siècle des fusées lunaires

décalogue :

sur les dix barreaux de nos mains lavées relavées

nous ne compterons plus

jamais ni vingt ni cent

de ces Biafrais qui crurent en la résurrection

Douloureuse est sa souffrance, grande sa compassion pour ce peuple hier embarqué dans une sécession pour laquelle il sera tenu en échec. Projeté dans une troublante évidence, le poète note remarquablement : « Mais où vais-je puiser la force de me prétendre enfant du malheur quand tout le malheur du monde s’est donné rendez-vous au Nigéria ?…Et qu’est-ce qu’un Blanc qui m’insulte auprès d’un Noir qui fusille un autre Noir ? ».

Cette question capitale explique peut-être l’attitude du poète face aux antagonismes qui divisent les écrivains africains. Maunick pense fortement qu’il y a un danger à s’établir indéfiniment dans un passéisme poétique et dans une quête gratuite de ce qui est convenu d’appeler la « négritude ». S’il se réclame de cette « instance légitime » (Jacques Howlett), il arrivetoujours et pertinemment à mesurer l’ampleur de sa quête et celle des écrivains convers qui se situent dans le prolongement de ce mouvement qui a été un moment dans l’accomplissement d’une idéologie et qui aujourd’hui, se heurte à tant de formules lyrico-dogmatiques.

« Nègre de préférence » ainsi qu’il se proclame, Maunick ai-je déjà dit, vit et assume sa bâtardise au sens clinique dans la perpétuelle interrogation du comment vivre :

j’avais contre la peau la preuve du printemps

mais qu’ai-je fait de vivre

sinon aborder la larme exacte

et l’exacte présence qu’est-ce sinon solitude

Ailleurs, il s’interroge :

qu’ai-je fait de vivre

si ce n’est pour tenter la vie

ma richesse est ici

dire parmi vous le mot de connivence

entasser parole sur parole

pour annoncer la Fête

j’arrive d’outre-mer

mon langage est égal au voyage

il refuse le naufrage

se déclare comme incendie

rêve de vous frapper en plein

dialogue

Edouard T. Maunick a beaucoup écrit des poèmes de belle facture, des poèmes souvent dissimulés dans les revues littéraires comme Présence Africaine, Poésie I, Ethiopiques, la revue socialiste de culture négro-africaine qui paraît à Dakar et qui réserve une large place à la poésie.

Quand le poète ne converse pas avec ceux qui, dans l’Afrique lointaine ont résisté à la pénétration étrangère, il évoque la terre Yorouba dans un lyrisme envoûtant et entonne une « Cantate nègre pour Jésus-Fleuve ». Une cantate qu’il dédie à son ami Sédar Senghor :

Je suis mort aux quatre points cardinaux

Je ne traverse plus. Je n’arrose plus.

Je ne suis plus que souvenir dans les livres,

Image parmi les pierres, mémoire jaunie

De ce qui fut racine et savane : je suis mort…

A l’écoute de son temps et prenant faits et causes pour ceux qui s’affaissent au cachot du désespoir pour parler comme Césaire, Maunick sait qu’en Afrique du Sud, là-bas, au « cap de désespérance », les apôtres de l’Apartheid en assassinant le 16 juin 1976, dans la banlieue noire de Johannesburg, Soweto, des dizaines d’enfants, la lutte continue malgré « les tam-tams poignardés », « les sangs déboussolés ». Car il s’agit de

dire nègre et tout haut

d’être vivant

pour ne pas darder la lance

lancer l’éclair violenter

massacrer leur apartheid

pour ne pas cracher l’enfer

annuler diamant bannir

Kimberley Bloemfontein.

Comme on le voit, cette poésie n’est pas aisée à commenter. Il faudra toute une étude approfondie pour extraire ses joyaux en présentant au grand jour ses prouesses verbales, ses recherches stylistiques dont le vieux Baobab de Joal Léopold Sédar Senghor dans une magnifique étude-Préface a dit tout le bien qu’il fallait en dire reconnaissant ainsi la valeur séminale de ce poète porté par un brasier incandescent et qui annonce déjà dans son œuvre un autre cycle celui de l’IMMENSE et du NEANT.

TATI – LOUTARD

Dès la parution de son premier livre de poèmes, Tati-Loutard se penchait déjà pour une poésie portée par les éléments de la nature, une poésie orientée vers un passé vitalisant mais sachant aussi prendre bonne mesure du présent. De livre en livre, il reviendra sur ses premiers thèmes pour davantage les développer et leur donner une autre direction, une consistance autre.

Des « Les Poèmes de la mer » nous sommes d’entrée de jeu situés par le double désir du poète : d’une part exhumer la mémoire de sa terre ancestrale et de l’autre, dire avec justesse et appétit, la réalité vécue dans le merveilleux quotidien. A la remorque d’une parole nourrie par les éléments « bachelardiens » – le vent, l’air, la mer, le soleil, le feu, etc… -, la poésie de Tati-Loutard s’inscrit dans une perspective dynamique et s’offre à nous comme un pèlerinage vers les sources fécondantes de l’univers africain. La mémoire du poète demeure toujours fidèle à ses dynasties, à son passé :

Me voici en train de veiller

La haute et basse marée de souvenirs

Qui remontent du Royaume de Loango

(Les poèmes de la mer)

Ou encore :

Je suis maintenant très haut dans l’arbre des saisons ;

En bas je contemple la terre ferme du passé

Plus on scrute profondément cette poésie, plus on se rend à cette évidence : Tati-Loutard est un initié du rituel païen au sens latin, qui sait presque tout du cérémonial ancestral et des superstitions qui ont cours sous le ciel bantou. Car Jean-Baptiste Tati-Loutard est un Bantou du Congo-Brazzaville. Un Bantou ouvert à la culture gréco-romaine mais qui traîne après lui tant de superstitions :

Un vol de corbeaux tendu dans le soleil

Jette toujours sur la terre l’ombre d’un deuil ;

Ainsi disait la mère de ma mère

Ainsi répéta la fille

Ainsi chante le petit-fils

(Poèmes de la mer)

Dans cette poésie aucune enflure mais toujours ce bonheur de maintenir l’écriture au niveau de l’essentiel, de dire la croissance des choses qui vivent sous l’emprise des éléments. Dans sa violence contenue, cette parole écrite laisse l’impression d’une poésie que soulève l’enthousiasme et qui est vécue comme une approche de l’utile et du beau.

De loin en loin, l’écho d’une reconnaissance, d’une solidarité agissante à l’endroit de ses frères de race arrachés à la Mère-Afrique pour donner une autre plénitude et une raison d’être au Nouveau-Monde :

Comme il y a trois siècles dans cette rade

La mer raconte encore l’infini

En berçant son pendule ;

Je ne poursuivrai pas le pèlerinage

Sur la route sous-marine pavée d’os

Jusqu’à la résurgence lointaine de Jamestown

Parmi les camps de mort fleuris de coton

Tandis que d’autres poètes nous ont habitué à des cris perçants qui souvent sonnent faux parce qu’invraisemblables, on se rassure à la lecture des poèmes de Tati-Loutard que la poésie ne gagne rien en se laissant prendre au piège de la dialectique du cri, en se laissant corseter dans des armatures épidermiques. Donc aucune haine, nul désir de paraître. Si le poète invite son continent à se recueillir près des mânes de ses fils déportés outre-Atlantique, ce n’est pas par simple exercice littéraire mais tout bonnement par humaine solidarité. Au demeurant, le poète sait qu’articulée autour de la couleur de la peau, la poésie demeure à la solde d’une biologisation de la culture et engendre à s’y méprendre, une attitude réactionnaire dont l’issue n’est pas toujours prévisible :

Je n’ai que faire des querelles de couleurs

Masquant les faces monotones des hommes ;

Depuis les sources obscures du limon,

Chacun va son chemin

Chacun va son destin

Aucune main blanche ou noire ne déplacera

Les bornes communes de la critique du sort.

A sa manière, cette poésie poursuit une quête du quotidien et procède par forages, s’appuie sur les traditions encore vivaces du peuple pour les mieux asseoir. Sachant à merveille que l’art obéit à des critères de qualité, cette poésie du fleuve et de l’arbre évite obstinément le débraillé, la facilité. Une volonté de rigueur anime ces poèmes qui se développent dans le temporel, qui jaillissent spontanément du cœur, d’un moi qui renvoie à l’extériorité. Le soleil et le feu, l’herbe et la pierre éclairent les moments successifs de cette poésie qui consonne avec le renouveau, l’air du temps. Les mots les plus simples mais doués d’un pouvoir d’évocation suffisent à ce poète pour créer un univers peuplé de croyances magico-religieuses, pour nommer les « Esprits subtils ». Poésie de nostalgie assurément qui n’oublie pas souvent qu’elle porte la marque de l’exil, de l’errance.

Guidé par une foi inébranlable dans le peuple garant de valeurs élevées, le poète aborde le thème du pays, dit la passion de la terre ombilicale, du fleuve originel.

Après son livre « Les poèmes de la mer », publié en 1968 et qui est le livre princeps, Tati-Loutard (né en 1939) va reprendre sa plume déposée au fond de son encrier. Après avoir évoqué son passé et s’être reconnu au sein de son lignage, l’auteur des « Chroniques Congolaises » oriente désormais sa pensée vers l’identité nationale à affirmer pour une meilleure connaissance de sa personnalité idoine, de sa personnalité d’aujourd’hui. Le titre de son second livre s’intitule fort justement « Les Racines congolaises ». Dans ce livre, publié chez Oswald, l’auteur, après cinq ans d’exil volontaire en Europe, retrouve son pays et entre en dialogue avec lui, cherche à cerner son orientation socio-économique :

Nous rêvons, dit-il, d’une nature qui soit notre carte d’identité congolaise

Avec nos empreintes digitales à même le sol

Et visibles à vol d’oiseau depuis le plus haut des nuages :

Cheminées d’usines qui tirent dans la nuit

Des boulets d’étoiles dans la glèbe concave ;

Et qui reprennent souffle au petit matin ;

Plantations d’ignames, d’arachides, de manioc, de mais,

Arrosées d’une sueur moins rare que la pluie.

Et nourries sans cesse d’engrais comme les truies livrées à leur tourteau journalier.

(Racines Congolaises)

L’ambition du poète est à hauteur d’exigence. Il s’agit pour lui et pour les siens de rêver mais de rêver dans le sens du progrès, de travailler mais d’arrache-pied, d’être la praxis quotidienne pour faire naître une société où il fera bon vivre, selon le credo marxiste-léniniste.

J’ai toujours dit qu’on n’épuise jamais le sens d’une œuvre riche en arguments et appelée à prendre d’autres sillages par la force des choses. Cependant, il reste que cette poésie parle aussi de l’amour désiré, déchiré. L’œil de l’artiste avait déjà perçu la silhouette des femmes congolaises et s’efforçait de dessiner la courbe sensible de leurs mouvements.

Mais c’est dans son premier recueil de poèmes « Les feux de la Planète » que Tati-Loutard donne libre cours à sa verve, amoureuse, qu’il invente des images heureuses, s’emploie à décrire la femme – amante ou mère dans une langue séduisante et remarquablement protégée par les fleurs de rhétorique.

Il est difficile, me semble-t-il, d’écrire un poème sur l’amour qui bouleverse le lecteur /auditeur et provoque en lui quelques étincelles. A la lecture des poèmes soigneusement enfouis dans ce buisson lyrique, j’ai cru entendre la voix d’un amant qui s’adresse à son infante au bord d’une plage déserte, ballotté par le silence marin et l’optimisme de vivre. Les mots du poème disent la discrétion, la tenue du langage et l’écriture devient le support d’une vérité amoureuse. A juger :

Femme, je t’ai chassée du jour,

exclue des rues :

Pour que tu rendes mon songe plus fertile

Et mon sommeil bienheureux,

Comme l’Ancêtre traquait le lièvre dans les bois

Afin qu’il courût mieux dans ses contes et ses fables,

Dans la pure végétation de l’esprit.

Je veux que tu habites seulement la nuit,

Que tu deviennes sa lumière et sa voix

Sa substance douce que flaire la bouche ;

Que nulle part ton corps ne soit surpris

Du vent ou de la pluie,

Et que plus souvent nue mais jamais poursuivie

D’aucune instance grande ou coutumière,

(Toujours vivant sous le toit des songes),

Tu apportes à l’amant sa nuit blanche

Et que l’aube le découvre face au ciel

Comme supplicié sur la Croix du Sud.

(Les feux de la Planète)

Dans cette vision du créé, toujours cette volonté de biffer le saugrenu pour maintenir la poésie dans la dialectique du passé et du présent.

Une parole sans doute qui éclaire, dont les feux nous éblouissent et nous orientent vers la lucidité, vers une poésie de l’éveil. Les éléments éternels : l’air, la terre, l’eau, l’herbe grasse, la haute falaise, fortifient la vision du poète, s’érigent dans les poèmes comme faisant partie concrète de l’odyssée du créateur.

Tati-Loutard parle sur un mode captivant et sa poésie vient à son heure et s’affirme comme l’une des plus attachantes d’aujourd’hui.

PATRICE KAYO

Plus jeune que les poètes proposés, Patrice Kayo n’en demeure pas moins un écrivain de qualité dont l’attitude heuristique nous renseigne sur son projet initial qui consiste à recueillir les proverbes et les contes de son terroir pour les immortaliser, pour les « gutenbergiser » dans le texte. Il est donc aisé de suivre sa tendance, sa gravitation. Poète aux accents modérés qui témoigne de son peuple, Patrice Kayo adopte une démarche souveraine et s’attache très souvent à nous décrire les vallées verdoyantes de sa terre natale. Il parle de la fugacité du temps, compose avec le paysan qui travaille la terre en fredonnant :

Je suis le roseau des glabres étendues

risée de tous les vents

Prolétaire on m’appelle

Mais je suis fils entier

(Paroles intimes)

Maintenant que l’équivoque n’est plus de mise et que le poète ouvre ses yeux pour saisir les choses humbles, nous pouvons enfin nous enfoncer au cœur de son œuvre pour entendre battre son pouls et restituer la vérité à sa densité poétique.

La foi enracinée chez ce poète est d’obédience paysanne. Le redire c’est attester que dans cette poésie d’allure majestueuse ; un peu ovidienne, le coude à coude est de rigueur :

Perce de ta lumière

nos cœurs qu’assiège la nuit

pour que le grand et le petit

le fort et le faible

aillent la main dans la main

(Hymnes et Sagesse)

Peu de poètes en vérité ont un tel pouvoir sur les mots. Le lyrisme du poète s’écarte des rues, de l’inondation. Tout est murmure dans cette poésie même quand elle évoque les malheurs du peuple, le désespoir des siens. En aucune occasion, le poète ne hausse la voix, ne cherche pas à tonner plus fort que l’ouragan.

Bâtis loin de moi ton temple de silence et de léthargie

Il faut que cessent de cohabiter en mon cœur le désir de dire et l’impossibilité de parler.

Ainsi se déploient les accents de ce beau et grand poète qui mesure le clivage qui existe, qui se creuse d’une part entre l’écrivain et son peuple et de l’autre, entre l’écrivain et le pouvoir politique, le pouvoir juridique.

J’ai voulu rire ou pleurer

mais ne venaient ni les larmes

ni la joie

j’ai voulu partir

mais mon cœur ballottait

entre le désir de fuir

et l’amour de rester.

La question soulevée paraît être celle-ci : faut-il quitter son pays pour exercer ses connaissances ailleurs ou bien, malgré le caractère oppressant ou policier, y établir sa demeure en luttant de l’intérieur ! Le poète accepte la seconde issue puisque somme toute,

J’ignore tous les sentiers du monde

mais j’ai la patience du rocher

et je ne partirai pas

te laissant seul

dans la bourbe de ta souffrance

et la puanteur de tes plaies

je ne suivrai pas les splendeurs des horizons

pour glaner le plaisir

et la vaine grandeur

je me couvrirai avec toi

de la cendre de ton veuvage.

(Paroles intimes)

Patrice Kayo n’a jamais quitté son pays où il a fait toutes ses études primaire, secondaire et universitaire. Pour lui comme pour son ami René Philombe, lui aussi poète de qualité, la réalité est ici et non ailleurs. Tous les deux veulent de l’intérieur saisir la trame de leur devenir, de leur peuple.

Sous des airs de timidité, Patrice Kayo fait preuve d’une grande subtilité dans l’énoncé du poème et sa poésie garde en elle toute la force nécessaire pour réveiller les consciences endormies :

Ecoute

une cloche là-bas

sonne le départ.

La tempête a déraciné

le baobab de l’attente.

La balle d’indignité dans nos entrailles

aura la douceur des nuits étoilées

étreintes par la brise

qui fait grésiller les palmes.

Nous irons seuls par les chastes matins

les soirs innocents.

Et nous leur dirons

que notre patience n’est pas un matelas

mais un serpent qui dort

une bombe.

(Hymnes et Sagesse)

On ne cite largement, longuement un poète que quand il séduit, subjugue le lecteur. Patrice Kayo le sait mieux que beaucoup.

Par une volonté opposée à ceux qui, épris de matérialisme délirant considèrent la poésie comme un art sans fondement, il est louable de voir ce poète regarder de très près les choses, prendre le parti de son peuple, de l’homme ordinaire qui trime dans les champs.

L’œuvre de Patrice Kayo relève, me semble-t-il, d’une intention sereine de donner puissance de parole à l’homme de la rue qui va son chemin sans crier gare. Le poète entend, par le biais du langage, de l’écriture écrite, façonner l’âme de son peuple qui se désintéresse naturellement des pensées figées parce que peu enclines aux innovations. Délivrée de toute pesanteur, cette poésie à l’instar des autres, connaît l’angoisse, la solitude qui entretient la corrélation entre la méditation et le sentiment de l’absence. Les êtres chers au poète peuplent son imagination et les poèmes à eux dédiés portent la griffe du pathétique :

Ce soir encore je vais seul dans la forêt

Chaque arbre est un mur solitaire et fragile

Qui s’affaisse impuissant à l’heure de l’orage

Chaque arbre est seul dans la forêt.

(Paroles intimes)

Aérienne est cette poésie toute de nuances et de tenue. Patrice Kayo est, en quelque sorte, l’Eluard de la poésie camerounaise de graphie française. Quand il célèbre l’amour, c’est autour de la limpidité, de la fluidité qu’il structure sa parole écrite :

Je sais bien, ma seule

que le vœu est comme le papillon :

sitôt réalisé il perd l’or de ses ailes

mais ton accord est mon seul vin de vigueur

ton accord au regard de l’onde dont le miroitement lapide le pervers

je sais que le vœu est comme le papillon

et que tu m’es toujours nouvelle

toujours présente

comme le fleuve qui s’en va et demeure toujours.

(Hymnes et Sagesse)

La maîtrise de l’écriture éclate de poème en poème et, embarqués dans ce navire qui glisse nonchalamment sur l’onde, nous sommes certains d’arriver à bon port, nourris du « feu de l’intégrité », de la rectitude des actes que la poésie pose et que le poète espère vivifiants. Il y a également dans cette poésie, un désir de briser les barrières raciales pour l’édification d’« un monde tout à l’homme/libéré de l’œuf national ». On saisit l’importance de cette inclination à l’universel.

Comme on le voit, cette poésie prend soin de son aire, de son espace topologique. Elle martèle que « le temps est mort », celui des aspirations et des luttes passées. Car, pour l’auteur de « Sagesse Bamiléké », il est question de pouvoir « sur le tombeau des ans », trôner « sur l’immobilité première ».

Avec un sens inné du rythme, Patrice Kayo parvient toujours à émouvoir son lecteur et parfois à nous laisser sur notre faim tellement ses poèmes sont brefs et concis. On aimerait que le poème s’amplifie mais c’est oublier que notre poète est de ceux qui usent d’une économie extrême de moyens, respectent la page blanche. Car il ne faut point la souiller cette page, surtout quand on n’a pas évoqué la mémoire d’un Combattant prestigieux de la Liberté, tué dans les maquis camerounais : RUBEN UM NYOBE, héros national, mort dans des conditions restées aujourd’hui ténébreuses pour les jeunes générations.

En 1958, en effet, au plus fort d’un maquis, mourrait l’homme qui a beaucoup fait pour donner à son peuple sa vraie dimension révolutionnaire. Il était donc normal que le jeune barde camerounais immortalisât le rêve de cet ardent patriote car

Pour toi nauséabond fut l’éclat

mais dans la case tu mis les enfants de la case

et sur la chaise des pères tu assis leurs enfants

(Alors)

Renaisse la fraternité

pour dire à l’aube distillant les marques

Le pugilat de ton gourdin tutélaire

La splendeur de ton disque

(Car)

Si les jours gomment les pas

Comme le vent emporte la poussière

si mousse est toute bâtisse

dans le coffre brasillant de souvenirs

Tu es debout, UM NYOBE

(Paroles intimes)

En réalité, tout aux yeux du poète n’est possible que quand le peuple reprend la place qui est la sienne dans le concert des décisions. Il n’y a aucun intérêt, semble dire le poète, de jeter au rebut la masse laborieuse qui verse sa sueur pour « relever ceux qu’écrase le besoin ». Car

Il y a raison de foi

même après l’écroulement

de tant de monuments d’espoir.

D’une manière explicite, le poème s’adosse à l’espoir et ôte son bâillon pour le triomphe du libre arbitre, du droit à la parole.

Pour l’instant, n’étant pas dans l’arène mais participant déjà à la lutte par son langage et ses prises de position littéraires, le poète fonde tout son courage dans l’Idée rédemptrice, seule capable de conspuer les fausses valeurs antinomiques :

Au-delà des murs et des âges ;

Calme comme le vent dans les palmes

Brille, luciole éternelle

Le fini comme une ombre dans la nuit

Se noie dans l’immensité de ton infini,

Et tu renverses, lente et sûre, toute prison

Guide l’écume humaine vers le pinacle

Les abîmes ont besoin de la lumière des montagnes

et rien ne vaut ce qui se partage.

Loin du boisseau comme l’étoile,

luis toujours, inextinguible étincelle

L’infime graine d’idée,

même tombée sur un roc ne meurt jamais.

(Paroles intimes)

Le poème n’appelle aucun commentaire qui risque de l’alourdir. L’allure qu’il suggère est simple et prévoit d’adopter, face à la société actuelle, une attitude vigilante, sans cesse orientée vers le savoir, dernier rempart, dernière urgence de l’homme du Tiers ou du Quart-Monde :

Aujourd’hui mon cœur enchaîné

veut franchir les barreaux

et répudiant le doute

porter haut l’espérance

Comme l’existence des infinis

suivre l’hirondelle

et frapper à la porte

des belles saisons

les vertes saisons du savoir

(Hymnes et Sagesse)

Arrivé à ce point de mon commentaire, je m’oblige à ne plus disserter, permettant à qui aime la poésie de traquer à son tour l’œuvre du poète car il est grand temps que des voix beaucoup plus autorisées s’accordent à tenir ce poète pour l’un des plus accomplis de sa génération. Né en 1942 à Bandjoun, au Cameroun, Patrice Kayo progresse dans la foi d’un peuple courageux et hostile à l’injustice.

J’ose penser que lire ce poète, dont la poésie instaure une quête ininterrompue de la sagesse, n’est pas seulement s’avancer en conjectures mais tirer du quotidien hideux, une thématique susceptible d’harmoniser notre vécu, en mettant l’accent aigu sur l’imaginaire collectif .

FAUT-IL CONCLURE ?

Je pense que non. Je laisse au possible lecteur le soin de prolonger le débat car porteuse de vie et de contradictions, l’œuvre d’art témoigne d’une aventure individuelle et collective et il appartient à chaque lecteur d’aller au fond de ce puits artésien pour ramener à la surface les cristaux enfouis.

Pour l’essentiel, la poésie de nos chantres reste tournée vers l’intime et se déploie majestueusement dans une solitude communautaire. La vie immédiate, la vie locale et la veine patriotique servent de prétexte à ces textes qui conduisent à des audaces stylistiques dignes d’intérêt. Le rêve et la réalité, revue et corrigée, s’accouplent dans cette parole plurielle qui fait l’apologie des valeurs éternelles de la poésie et qui ne vise qu’à un renouvellement de la thématique nègre.

La révolte qui sourd des poèmes d’un Tchikaya U’Tamsi nous plonge au plus profond d’une réalité douloureuse et saisie de biais par l’œil du poète. En articulant son propos autour d’une identité biologique qui lui permet de vivre en harmonie avec le monde, Edouard Maunick ne souffre d’aucun complexe mais se tourne résolument vers le salut de l’homme total ayant des vues dynamiques. En jetant son filet dans les eaux du passé et du présent, Tati-Loutard accomplit par ce geste rituel, une marche seigneuriale et nous oblige à le suivre dans le développement de sa pensée qui gravite autour d’une incessante recherche du sens humain et de l’identité nationale que ne doit occulter aucune idéologie de domination.

Avec Patrice Kayo, la parole du poème invite à la compréhension, à une réflexion entretenue par l’humilité. Il semble que ce qui s’impose dans cette poésie, c’est l’urgence de former un bloc commun avec la paysannerie. De flirter avec les laissés pour compte, les sans-abris.

A leur manière, chacun de ces poètes participent à la prise en possession de leurs virtualités, des valeurs morales qui rendent crédibles leur culture. La poésie alors devient facteur de développement – moral, psychique, intellectuel, social -, et c’est assez dire que d’attirer l’attention sur le monde objectivé. Car, il s’agit, pour ces créateurs, de se libérer de la gangue des réflexions fixistes et sans prise sur le monde objectivé. Les tours d’ivoire, une fois basculées, l’urgence en appelle à l’éthique de l’homme conséquent et il est intéressant d’entrevoir ces porteurs de Verbe, tracer des voies nouvelles, entrer en rupture avec l’acte simpliste qui suppose l’accoutumance à la facilité

Dans le branle-bas des événements qui secouent le monde africain, la parole de ces écrivains qui parlent en poète impose un ordre nouveau au déséquilibre qui submerge notre vie errante et nous sommes heureux de saluer en eux les explorateurs d’une réalité à peine entrevue.