LES COLLAGES DE MADELEINE

Ethiopiques numéro 63

revue négro-africaine

de littérature et de philosophie

2ème semestre 1999

Les chemins qui mènent à l’art sont sans doute aussi divers qu’il y a d’artistes, tant les itinéraires sont différents, voire uniques. L’originalité du cheminement de Madeleine tient d’abord en ce qu’elle est arrivée tard à l’art ; ensuite en ce qu’elle a choisi un domaine et une technique peu usités, dont le statut lui-même est mal défini ; en outre, elle est autodidacte et a expérimenté toute seule toutes les techniques et tous les matériaux qu’elle utilise et manipule ; enfin, la pratique artistique à laquelle elle se livre n’est pas une activité professionnelle à laquelle elle se consacrerait entièrement ; elle y est arrivée et s’y maintient par amour, voire par passion ; car une pratique qui se poursuit avec constance et détermination, exclusivement pour ce qu’elle procure, pendant plus de deux décennies, relève très certainement de la passion. Et, malgré les difficultés diverses et la solitude dans l’expérience, elle est résolue à poursuivre son aventure.

Mais c’est seulement dans la décennie 70 qu’elle a commencé à montrer ce qu’elle faisait auparavant, en acceptant, sur suggestion du Directeur de la grande surface « Printania », aujourd’hui « Score », de l’avenue Albert Sarraut, d’accrocher ses tentures et « tapisseries » au milieu des meubles d’un rayon aménagé dans un coin, dans l’actuel emplacement de « Canal+ Horizons ». Elle faisait ainsi une entrée remarquable dans le monde des arts sénégalais et ne manquait pas de surprendre, par le domaine investi et la technique utilisée, mais aussi par les matériaux mis en œuvre. C’était en 1970. Depuis lors, sa constance dans la pratique des mêmes techniques et matériaux lui vaut d’être reconnue comme l’artiste qui a introduit le collage et le tissu dans les arts plastiques sénégalais contemporains.

Cependant, son art interpelle le critique d’art, en ce qu’il suscite d’emblée des questions essentielles : le collage est-il un art et où le classer ? Le collage est-il une technique artistique ? Les créations réalisées sont-elles des tableaux, des tentures ou des tapisseries ?

I – PREMIÈRES EXPÉRIENCES

En vérité, l’intérêt de Madeleine Devès Senghor pour l’art, sous la forme du dessin et de la manipulation, s’est manifesté très tôt, dès l’enfance. C’est en effet pendant sa scolarité primaire que, remarquant ses aptitudes au dessin et pour l’encourager, ses parents l’inscrivent à des cours de dessin, auprès de Maître Pavec, Prix de Rome de dessin, pendant qu’elle passait les grandes vacances scolaires à Cannes sur la Côte d’Azur. Là, pendant trois mois, elle fait du dessin au fusain et, constatant lui également ses dispositions, Maître Pavec l’engage à poursuivre dans cette voie. Elle a ainsi dessiné pendant toute son enfance.

En même temps très manuelle, elle aimait coudre et faire la cuisine ; pendant ses moments de loisir, elle préférait se livrer à des activités manuelles et à la couture.

Le dessin, allié à la couture et au tissu, la conduit tout naturellement à des activités de raccommodage, de bricolage et d’assemblage qui débouchent sur la pratique d’une technique très ancienne, qui, dans le passé, était pratiquée par les veilles femmes wolof : le dabadaké. Apparenté au patchwork américain, le dabadaké est une technique d’assemblage de tissus, ou plutôt de chutes.

Elle avait découvert auparavant le patchwork au cours d’un séjour aux Etats-Unis, consulté des ouvrages et visité des expositions. Mettant en relation le patchwork et la tradition sénégalaise d’utilisation de restes de tissus, elle élabore une technique propre, avec laquelle elle entame sa première expérience artistique. Il ne s’agissait pas, en vérité, de raccommoder ou de confectionner des vêtements, mais de réaliser des « œuvres d’art », c’est-à-dire essentiellement de belles choses, sans préoccupation utilitaire.

Au cours de cette phase, sa technique consistait à assembler, par couture à la main, des tissus en composant des motifs qu’elle appliquait ensuite sur des tissus pour créer ainsi des tapisseries.

Concrètement, elle commençait par composer ses motifs sur cartons ; ces motifs géométriques étaient généralement de forme triangulaire, rarement carrée ; puis elle les découpait et les reproduisait en plusieurs exemplaires sur tissus ; ces motifs en tissu étaient ensuite assemblés par couture pour composer un motif plus général qui était enfin appliqué sur un fond de tissu. Ces motifs n’étaient pas dessinés au préalable mais découpés directement dans les cartons, puis dans les tissus ; et dans leur composition comme dans leur assemblage pour former sa figure générale, elle se fiait exclusivement à son imagination ; elle ne recourait jamais à des modèles, images ou réalités. Ces assemblages se présentaient alors sous forme de tapisseries murales.

Cette première expérience se prolonge jusqu’en 1975 et la plupart des tapisseries réalisées pendant cette période ont été achetées par des Européens, qui les découvraient dans le salon du meuble de « Printania », où elle les accrochait et où elle reçut une fois la visite de Madame Simone Veil, alors Ministre français de la santé, lors d’un séjour officiel au Sénégal.

Son principal mécène à cette époque était Henriette Bathily, épouse de Babacar Ba, ancien Ministre sénégalais des Finances, qui, quand elle devait offrir des cadeaux, lui achetait ses œuvres ; elle lui a ainsi acheté beaucoup de pièces. Si, reconnaît aujourd’hui Madeleine, elle a poursuivi ses activités artistiques, c’est parce qu’elle a été souvent et pendant longtemps encouragée par Henriette Bathily, au moment où il n’y avait pas de femme dans les arts plastiques sénégalais.

A partir de 1975, commence une nouvelle expérience fertile. Mariée cette année-là avec Simon Senghor, elle accompagne son mari, nommé ambassadeur au Brésil, où elle mène diverses activités stimulantes, favorisées d’une part par le contexte, car le Brésil, pays dont la majorité de la population est noire, présente des affinités culturelles certaines avec l’Afrique et, d’autre part par sa nouvelle situation de femme au foyer, sans activité professionnelle et donc désœuvrée, alors qu’elle venait d’abandonner au pays des fonctions et des responsabilités importantes, en qualité d’abord de conseiller technique du Premier ministre, puis de directeur de cabinet du Président du Conseil Economique et Social.

A Brasilia, ses activités vont lui permettre de surmonter cette situation agréable mais difficile. D’abord ses activités artistiques, dans le prolongement de ce qu’elle faisait à Dakar, s’intensifient ; elle travaille beaucoup, disposant de plus de temps libre, et produit beaucoup d’œuvres. Mais à la différence des morceaux de tissus qu’elle assemblait à Dakar, au Brésil, elle commence à faire des tapisseries à partir des rabbàl, bandes d’étoffes tissées qu’elle avait emportées. Cependant, l’esprit et la technique demeurent semblables à ceux de l’expérience dakaroise, car là également, le découpage et la couture sont pratiqués ; ici elle pouvait soit plier et replier la bande d’étoffe, puis la découper au milieu pour obtenir une bande plus petite ou pour obtenir un motif plus petit, soit utiliser la bande matière ; ensuite elle cousait les motifs avant de les appliquer, par couture, sur un fond en tissu uni.

Les nombreuses tapisseries créées ainsi lui permettent de monter deux grandes expositions pendant son séjour dans ce pays : d’abord à l’Institut Brésil-Etats-Unis de Rio de Janeiro (1981), puis à la Fondation culturelle de Brasilia (1982) lors de l’inauguration de l’Ambassade du Sénégal au Brésil, en présence du Président Léopold Sédar Senghor en visite officielle ; enfin, sur invitation d’une association culturelle de Noirs brésiliens, elle expose dans une église transformée en musée à Belo-Horizonte.

Parallèlement à ces activités artistiques, elle s’est livrée à diverses autres activités culturelles en initiant notamment le projet d’une exposition de tapisseries sénégalaises des Manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès, en collaboration avec le Commissariat aux expositions d’art sénégalais à l’étranger ; cette exposition a visité ensuite cinq villes brésiliennes. Puis elle a collaboré avec l’architecte brésilien chargé de l’édification de l’ambassade du Sénégal, construite dans le style soudano-sahélien des mosquées de Djenné, Mopti, Gao et Tombouctou. Pour la décoration de l’édifice, l’architecte lui avait demandé de venir au Sénégal choisir et acquérir des œuvres d’art ancien.

A l’exemple de la tapisserie manuelle, à l’aiguille, pratiquée par les femmes brésiliennes à domicile ; elle à initié une expérience de tapisserie à l’aiguille sur canevas, avec laine ; mais cette expérience, entamée vers la fin de son séjour, n’a pas duré et n’a porté que sur quatre ou cinq pièces.

Cette tapisserie manuelle à l’aiguille et avec de la laine est très développée au Brésil, le tissage sur métier étant peu pratiqué : les Brésiliennes reproduisent des motifs sur canevas et travaillent le fond non collé avec une aiguille et de la laine pour confectionner des tapis de sol et de mur.

Revenue au pays, elle a créé, selon la même technique, une tapisserie à l’aide d’un carton de l’artiste Zoulou Mbaye. Voyant que cette forme de tapisserie à l’aiguille et à la laine était moins coûteuse que celle des Manufactures de Thiès, elle avait formé le projet d’initier des femmes sénégalaises à cette tapisserie, qui leur permettait de se livrer à une activité lucrative tout en restant à la maison. Le projet n’a pu se réaliser car en reprenant ses activités professionnelles, elle n’a plus disposé du temps nécessaire ; mais elle reste persuadée que c’est une voie à explorer.

En 1984, un an avant le retour définitif au Sénégal, elle abandonne toutes les techniques antérieures, de coupe et de couture, d’application de tissus sur tissu, de tapisserie et commence celle de collage de tissus sur papier. C’est cette technique qui la fait véritablement connaître en tant qu’artiste plasticienne et dans laquelle elle se maintient encore, plus d’une décennie après.

Lors de son retour en 1985, elle passe par Paris et y séjourne quelques jours, le temps de visiter le musée de Picasso de cette ville, premier artiste des temps modernes à s’être adonné au collage ; elle fréquente ce musée pendant deux à trois jours.

Fort heureusement, au Brésil, elle disposait d’une gamme variée de papiers, de toutes les qualités et à des prix défiant toute concurrence ; elle en rapporte une quantité appréciable, qui constitue un stock dans lequel elle puise pendant de nombreuses années.

Madeleine a initié et conduit toute seule ces expériences, dans la solitude totale, sans la présence d’un collègue ou d’un homologue avec qui discuter, ni celle d’un maître auprès de qui prendre conseil et exemple ; sans doute s’est-elle inspirée de deux traditions et d’une expérience, mais s’inspirer ce n’est pas apprendre un métier, une technique. Elle a ainsi, comme autodidacte, tâtonné et procédé par essais et erreurs ; ce faisant, dans la pratique concrète, elle a accumulé des connaissances et des recettes pratiques. Dans le domaine des arts, l’on sait que plus les expériences pratiques et techniques sont multipliées et accumulées, donc capitalisées, plus elles sont intégrées en tant qu’acquis techniques et plus les possibilités techniques de création s’accroissent, donc plus la créativité est féconde.

Cette détermination et cette persévérance pendant près de trois décennies ressemblent à de la passion, d’autant que dans ces expériences, elle n’était mue par aucune autre finalité que par le plaisir esthétique de créer, avant même la satisfaction que procure la réalisation d’une œuvre de beauté. Car, comme indiqué plus haut, elle ne se livrait pas à ces activités par nécessité, mais par vocation et par plaisir ; et c’est là où, originellement et dans son essence, selon une certaine esthétique, se situe l’art, qui est d’abord une relation de corps à corps entre l’artiste et la matière, puis une relation intime, quasi-ineffable, entre l’artiste et l’œuvre d’art, avant toute interférence et toute intermédiation. Sous ce rapport, ce que fait Madeleine relève de l’art et Madeleine elle-même se présente, après trente ans de pratique, comme une artiste.

II – LE COLLAGE : UN ART ET UNE TECHNIQUE ?

Le collage n’a pas encore conquis droit de cité dans les arts plastiques contemporains, puisqu’il n’est toujours pas reconnu comme art majeur, au même titre que la peinture, la sculpture ou l’architecture.

Et pourtant, il est de plus en plus utilisé par les artistes contemporains, car rares sont ceux qui ne l’ont pas pratiqué, à un moment ou à un autre de leur carrière professionnelle, dans une ou plusieurs œuvres. Mais, ce que l’expérience et l’histoire révèlent à cet égard, c’est qu’il représente pour eux une technique comme une autre, intégrée et mise en œuvre dans et avec d’autres techniques ; donc rarement utilisée toute seule dans une œuvre d’art. A la limite, elle apparaît chez beaucoup d’artistes comme une technique complémentaire des techniques de peinture, à l’huile, à la gouache, à l’acrylique, etc., dans le cadre des techniques mixtes.

Est-ce alors parce que tous ces artistes font du collage une technique secondaire, en raison de sa faible technicité, pouvant être manipulée aisément ?

Tel n’est pas le cas de Madeleine Devès Senghor qui, dans les arts plastiques sénégalais contemporains, se présente comme la seule artiste qui n’utilise que le collage comme technique de création, à l’exclusion de toute autre technique ; en outre, elle ne pratique pas, comme cela est de plus en plus fréquent, de techniques mixtes.

Malgré sa simplicité, donc sans doute la facilité de le pratiquer, le collage n’a été introduit dans les arts pastiques qu’en début du XXème siècle, par Pablo Picasso.

En effet, en 1912, en collaborant avec Georges Braque, Pablo Picasso pratique le collage dans une peinture, Nature morte à la chaise cannée, huile et toile cirée collée sur toile ovale encadrée de corde, premier collage de la peinture moderne. Il faut préciser que Picasso recourt alors au collage pour pouvoir introduire dans sa peinture des éléments réels, tels papier peint, papier journal, étoffes, fils de fer, boîtes d’allumettes et divers objets usuels ; mais la technique principale est la peinture à l’huile. La même année, il peint une autre œuvre qui comporte également divers éléments matériels collés, bouteille de vieux marc, verre, journal.

A ce niveau, le collage se présente comme une technique de diversification matérielle ; mais en même temps qu’il diversifie les éléments matériels, et donc formels, l’artiste multiplie les possibilités d’expression plastique et chromatique et donc enrichit tout autant son langage.

Mais chez Picasso, à ce moment, le collage est essentiellement une technique secondaire de la technique principale de peinture à l’huile ; en même temps, il donnait l’exemple que, d’une part la technique de la peinture à l’huile n’était pas l’unique technique et d’autre part les possibilités de mettre en œuvre plusieurs techniques dans une même œuvre d’art ; en combinant, dès cette époque, ces deux techniques dans deux œuvres d’art, Picasso inventait également les techniques mixtes, dont la pratique s’est désormais généralisée dans les arts contemporains, tant en peinture qu’en sculpture.

Collage et techniques mixtes, d’esprit tout à fait nouveau et fort cubiste, rompaient ainsi avec l’esprit de la tradition de l’art classique occidental, notamment de la peinture qui n’utilisait que la toile et l’huile, à des fins exclusives d’imitation et de reproduction fidèle du réel. Picasso mettait ainsi fin à la tyrannie de la « belle matière » en peinture et de l’impératif pluriséculaire du réalisme figuratif.

A cette époque, avec ses amis artistes peintres cubistes (Braque, Derain, Kandisky et Vlaminck), Picasso menait un combat : celui du renouvellement de l’art occidental qui a conduit, après la découverte de l’art nègre par ces artistes (1907), à la révolution cubiste, avec notamment les nombreuses innovations plastiques et techniques opérées par les cubistes.

En effet, en découvrant l’art nègre, ces artistes remarquaient, pour la première fois dans un art, des formes simples et peu imitatives, et dans lesquelles le réel n’était pas reproduit tel qu’il était exactement, avec harmonie et rigueur ; en outre, dans cet art nègre, les artistes africains avaient employé tous les matériaux, nobles ou non, comme le bois et le fer, les fibres et les écorces, les coquillages et les plumes, la terre et les feuilles, etc. ; ces divers matériaux pouvaient être combinés, selon l’esprit des techniques mixtes, dans les mêmes œuvres ; alors que la sculpture occidentale utilisait, depuis toujours, comme matière d’œuvre de prédilection (« la belle matière »), le marbre et, accessoirement, la pierre.

A ces exemples, Picasso innove dès 1907 dans Les Demoiselles d’Avignon, avec le visage-masque des deux demoiselles de droite, la révolution du regard (le regard énigmatique des deux demoiselles du centre), les déformations et les simplifications des formes (procédés cubistes nouveaux qui conduisent Picasso du cubisme analytique au cubisme synthétique, constitué de signes plastiques et de symboles, de lignes et de traits, de formes géométriques simples et de points, etc. (cf. Picasso : Usine à Horta de Ebro (1909), Femme nue au bord de la mer (1908-1909), Femme à la Mandoline (1910), Femme assise dans un fauteuil (1913), La Femme fleur (1943), Tête de Femme (1909), Femme à la Poussette (1950), etc.). Dans toutes ces œuvres picturales et sculpturales, le souci de l’imitation a disparu, les formes n’obéissent plus aux principes de l’harmonie, de la symétrie et de l’équilibre ; au contraire, elles sont organisées librement, les perspectives multipliées, les orientations diversifiées ; destruction, déformation et simplification semblent avoir guidé l’artiste.

Grâce à ces diverses innovations plastiques et techniques, le cubisme fait faire à l’art contemporain des avancées et des progrès décisifs, en libérant l’art et l’artiste non seulement des contraintes de l’imitation des formes naturelles perçues, donc du modèle, mais aussi à l’égard des théories, des règles et des canons de l’art classique et de la tyrannie des matériaux, notamment de la « belle matière ». Toutes choses qui accroissent la créativité de l’artiste, puisque dorénavant il peut créer, selon sa volonté et sa fantaisie, toutes les formes possibles et les organiser librement, en utilisant les matériaux et les supports les plus divers et parfois les plus insignifiants et en combinant différentes techniques.

C’est sans doute ce principe de liberté dans la création, notamment la liberté, dans l’utilisation des matériaux et des techniques, qui a guidé celui qui est considéré comme le « pape » du collage. En effet, quelques années après Picasso, exactement à partir de 1919, Max Ernst, peintre allemand, se met au collage, dans une phase de recherches et d’innovations. Gaston Diehl indique, dans l’ouvrage qu’il lui a consacré (Max Ernst, Flammarion, 1973, 93 pages), l’esprit dans lequel Ernst pratique le collage :

« Max Ernst a eu la chance de pouvoir tranquillement à Cologne (…) poursuivre une tâche de longue haleine et mettre au point un nouveau procédé d’expression ; le collage. S’il revendique aussi âprement et courageusement la plus totale liberté, ce n’est pas en vue de bouleverser le monde, de renverser l’ordre établi, que pour remettre en cause l’œuvre d’art et son objet même. Considérant, ainsi qu’il l’écrira, que « le rôle du peintre est de cerner et de projeter ce qui se voit en lui », il entend disposer à son gré des formes, des figures ou des matériaux, ne plus tenir compte de leurs rapports usuels, pour les agencer selon ses propres besoins, surgis du subconscient ou du rêve » (p. 28, souligné par nous).

Si Max Ernst et Gaston Diehl lui-même croient que c’est Ernst qui a créé la technique de collage, c’est d’une part parce que Picasso, après 1912, ne l’a pas réemployée ; ensuite, parce qu’il ne l’a utilisée que dans de petites œuvres, comme s’il s’était contenté de l’exemple ; le collage était ainsi, à cette époque, peu pratiqué et peu connu.

Mais chez Ernst comme chez Picasso, le recours à cette technique correspond bien à une quête, mieux une revendication de liberté dans la création, c’est-à-dire liberté de choisir ses techniques certes, mais aussi liberté de choix des matériaux et liberté de création de toutes les formes possibles.

Cependant, à la différence de Picasso, Ernst érige le collage en technique majeure, avec laquelle il crée de nombreuses œuvres comme Une semaine de Bonté, 1934, collage ; Saint Sulpice, 1965, collage sur contre-plaqué ; Le Caveau des Innocents, 1967, collage sur bois ; A travers les Ages, 1970, collage ; et qu’il pratique pendant toute sa carrière ; il l’utilise en effet de 1919 à 1970. Il arrive également qu’il la combine, en techniques mixtes, avec d’autres techniques, comme dans Katherina Ondulata 1920, collage avec gouache), Portrait d’ancêtre (1965, Huile et collage sur bois). Les nombreux collages qu’il réalise entre 1919 et 1926 lui permettent déjà d’organiser plusieurs expositions de collages, dès 1921 à Paris et en 1922, il illustre l’ouvrage Les malheurs des Immortels de Paul Eluard (qui était son ami) par 21 collages.

Souvent le collage apparaît chez cet artiste comme technique de montage, d’assemblage, de mise en page et de composition, utilisée seule ou avec d’autres techniques, comme la gravure, le frottage, le dessin, l’aquarelle, etc., avec lesquelles l’artiste marie et confond les domaines les plus inattendus et les matériaux les plus disparates (végétaux, minéraux, éléments artificiels, etc.) ; l’artiste va parfois plus loin en procédant à des agrandissements photographiques de ses collages, afin de leur donner plus d’unité et faire disparaître la trace des découpes.

Pendant de nombreuses années, Max Ernst utilise fréquemment deux techniques, soit ensemble dans les mêmes œuvres, soit alternativement : le collage et le frottage, que lui-même trouve complémentaires, voire similaires ; il dit du frottage qu’il « ne pense pas qu’il diffère foncièrement » du collage, (p.50).

Fondamentalement, collage et frottage se présentent chez Max Ernst comme des techniques d’innovation, des « essais solitaires qu’il a conduits avec un esprit lucide et rigoureux », en vue de conquérir plus de liberté et de créativité.

Dans les arts plastiques sénégalais contemporains, le collage revêt la même signification et le même statut, c’est-à-dire technique de création certes, mais en même temps et surtout technique de diversification tant matérielle que formelle et chromatique.

En effet, les artistes sénégalais qui y recourent sont de nos jours nombreux, mais la plupart l’utilisent dans le cadre de techniques mixtes. Dans la phase actuelle de sa création, Souleymane Keïta le pratique dans ses séries de bruns et de marrons ; après avoir peint ses tableaux avec des compositions complexes de peintures, il procède à des collages ou à des coutures de toile et de matériaux divers (cauris, clés de serrure, morceaux de bois, tissus, etc.). Depuis plusieurs années, Anta Germaine Gaye fait des collages de morceaux de tissu ou de papier sous le verre, c’est-à-dire qu’en peignant le verre, elle laisse des parties vides, non peintes, sur lesquelles elle colle les morceaux de tissu ou de papier ; ce qui lui permet d’animer ses œuvres et d’y diversifier les formes ; parfois l’artiste peut accoler deux morceaux de verre de même épaisseur ou coller un morceau de plus grande épaisseur pour boucher un trou ou un vide, procédés qui lui permettent d’introduire dans son œuvre le relief et les contrastes ; ces adjonctions de matériaux divers au verre sont du reste une marque distinctive de la technique et de la pratique de la peinture sous verre de cette artiste.

De même, Viyé Diba, qui ne peint plus sur toile ou sur papier, mais sur cotonnades tissées, appelées rabaal, qu’il commande à des tisserands traditionnels sereer installés à Fatick, puis qu’il coud pour former la trame de ses œuvres et sur le support ainsi obtenu, il peint avec des compositions colorées personnelles ; enfin il colle ou coud dessus divers autres matériaux pour réaliser son style « kangourou », caractérisé par des pochettes protubérantes sur l’œuvre, faites de tissus ou de cotonnades, avec fils de fer, morceaux de bois, ficelles, etc. ; ces pochettes sont ensuite remplies de morceaux divers et permettent ainsi à l’artiste d’animer ses œuvres, en y introduisant le relief et le volume.

Divers autres exemples peuvent ainsi montrer que le collage est bien devenu une véritable technique de création artistique chez maints artistes plasticiens sénégalais. Ainsi, lors de la Biennale internationale des Arts plastiques de Dakar en 1996, (DAK’ART 96), plusieurs d’entre eux ont présenté, à l’exposition d’art sénégalais contemporain (cf le catalogue : DAK’ART 96 Biennale de l’Art africain contemporain, Dakar, 9-15 Mai 1996, Cimaise, pages 3749), des œuvres dans lesquelles ils avaient utilisé le collage ; parmi eux, Daouda Diarra (La Diva, 1994, dessin et collage), Mamadou Tall Diedhiou (Marie-Mégots, 1995, collage de mégots de cigarettes), Sérigne Tacko Diongue (Paysage sahélien, 1994, acrylique, collage), Jean-Marie Diouf (Tartarine, jeu d’enfant, 1993, acrylique et collage sur toile), Mylène Houelle (Rescapée de l’Enfer, 1993, huile sur toile, contreplaqué, collage), Moussa Baïdy Ndiaye (Installation Totémique, 1994, acrylique, collage sur toile).

Ainsi, chez tous ces artistes comme chez Max Ernst et Pablo Picasso, le collage n’est pas reconnu comme art autonome, mais comme technique de peinture, souvent intégrée, dans le cadre de techniques mixtes, à une ou d’autres techniques de peinture.

Madeleine Devès Senghor est la seule artiste sénégalaise à revendiquer comme unique et authentique technique de création le collage. Cependant, chez elle également, le collage recouvre les mêmes significations et finalité, c’est-à-dire technique de création certes, mais aussi technique de diversification matérielle et formelle, et par conséquent chromatique.

En effet, à ce point de vue de la diversification, les matériaux qu’elle met en œuvre, donc les tissus, n’ont pas les mêmes qualités, dimensions, formes et couleurs ; à ce niveau se lit une diversité extrême, qui pourrait faire présager des œuvres bigarrées. Tel n’est pas toujours le cas, car l’imagination créatrice de Madeleine lui permet de réaliser des compositions harmonieuses des différents matériaux, en restant constamment vigilante, dans la création, pour éviter toutes les formes de discordances.

Cependant, si dans sa pratique artistique les variations matérielles, formelles et chromatiques sont fréquentes et perceptibles dans toutes les œuvres, sa constance technique, c’est-à-dire l’usage d’une même technique, tout au long de ces années, est une donnée permanente remarquable.

Cette constance technique ne signifie pourtant pas que la technique de création est d’emblée figée, élaborée, mise au point initialement, donc définitivement formée ; au contraire elle a évolué et a été progressivement perfectionnée, au fur et à mesure des expériences et de leurs enseignements. Le propre de l’autodidactisme, c’est de savoir tirer profit, dans la solitude, des échecs et des erreurs des expériences accumulées pour s’améliorer.

Ainsi du dabadaké initial et de la coupe et couture, à l’application de tissus sur tissu et à la tapisserie, toutes techniques voisines, voire similaires, puis au collage actuel, Madeleine offre l’exemple d’un véritable artiste créateur, à l’image des grands maîtres de l’art mondial, dont plusieurs (Picasso et Max Ernst, Souleymane Keita et Anta Germaine Gaye, Braque et Derain, Moustapha Dimé et Viyé Diba, etc.) ont pratiqué dans plusieurs genres à l’aide de techniques diverses, qu’ils avaient le plus souvent expérimentées tout seuls ; par exemple peintre de formation, Picassoaréalisédessculptures et s’est adonné à la céramique ; de même, peintre professionnel, Souleymane Keita travaille parfois le verre et taquine la céramique ; sa technique de peinture a prodigieusement évolué, passant des techniques simples avec une seule couleur pure du début de carrière aux techniques de la phase actuelle, avec des compositions colorées complexes dans lesquelles il mélange plusieurs couleurs et des matières minérales sous forme de poudre (argent, soude, zinc, etc.).

La technique de collage consiste à coller soit du tissu, soit du papier, soit tout autre matériau ; mais Madeleine privilégie désormais le collage de tissus sur papier, essentiellement sur papier, comme fond et support de l’œuvre.

Au début de sa pratique du collage, ses fonds-papiers étaient toujours blancs, mais constatant les inconvénients de cette couleur et les difficultés de réaliser des harmonies chromatiques parfaites, en particulier pour éviter trop de bigarrures dans les œuvres, elle commence par colorer ses fonds ou alors elle utilise des fonds déjà colorés.

Pour colorier ses fonds, elle ne recourt jamais aux peintures et couleurs industrielles ; elle se refuse ainsi à utiliser les peintures que manipulent les artistes contemporains ni à pratiquer les techniques de peinture.

Après avoir effectué des recherches pour fabriquer elle-même ses couleurs avec des matières locales, elle s’est fixée sur la cola avec laquelle elle a obtenu des résultats satisfaisants et pu réaliser une douzaine de collages.

Pour obtenir des couleurs avec cette substance, au lieu de la piler ou de la mâcher, elle la râpe, puis la met dans l’eau dans laquelle elle la laisse oxyder ; le temps d’oxydation détermine la nuance de la couleur, c’est-à-dire selon le temps plus ou moins long, que la cola met dans l’eau, la tonalité de la couleur sera variable ; en oxydant ainsi dans l’eau, une mince pellicule apparaît nettement au-dessus et indique la tonalité ; plus l’oxydation est longue, plus la couleur est foncée, c’est-à-dire rouille ; en jouant de la sorte sur le temps, toutes les nuances peuvent être obtenues. Parfois, elle procède à des mélanges de cola (cola blanche et cola rouge), convaincue de n’avoir pas épuisé toutes les possibilités de cette voie ; aussi, poursuit-elle ses expérimentations sur la cola, avec le sentiment que chaque cola a sa couleur propre et que, selon les mélanges, des couleurs riches et différentes peuvent être obtenues. Dans la même perspective, elle a envisagé de travailler l’indigo pour obtenir des couleurs, mais l’indigotier a disparu au Sénégal et il est pratiquement impossible de nos jours de trouver de l’indigo dans les marchés.

Lorsque la composition de cola en oxydation a dégagé une mince pellicule dont la tonalité correspond à celle qu’elle désirait, elle peut procéder, en coloriant le fond, de deux manières, soit avant toute intervention-collage, soit après.

Dans le premier cas, le liquide de cola est versé sur la surface du support-papier posé à plat ; pour obtenir la concentration voulue (parties claires ou sombres), elle joue sur le temps de présence du liquide sur telle ou telle partie du support, car la durée variable de stagnation du liquide sur telle partie permet d’obtenir des nuances variables.

Dans le second cas, elle commence d’abord par coller les morceaux de tissu sur le support, puis elle verse le liquide de cola dessus et elle fait jouer, comme précédemment, la présence du liquide sur telle ou telle partie ; en ce cas, le fond est coloré en même temps que les morceaux de tissu.

Lorsque le support-papier ou la composition est bien imbibé du liquide-cola et toutes les nuances désirées obtenues, elle fait sécher pendant quatre à cinq jours au soleil, en posant aux quatre coins du support des pierres ou tous autres objets.

Lorsque le support-papier est prêt, elle peut alors entamer la phase concrète de création, c’est-à-dire de collage, qui consiste d’abord dans la composition des morceaux de tissus sur la surface du support ; en ce moment, elle examine et choisit l’emplacement de chaque morceau, en fonction de ses dimensions et couleurs et par rapport à l’ensemble ; c’est la phase de montage ou de mise en page, phase plus ou moins longue et à la fin de laquelle chaque morceau de tissu à coller se voit assigner une place précise ; donc phase essentielle de création dans la pratique du collage.

Ces morceaux de tissu qu’elle utilise sont des chutes qui lui sont offertes par les tailleurs du marché « Sandaga ». Elle n’a jamais acheté de tissus pour ensuite les découper pour les besoins de ses compositions. Ces chutes étaient donc destinées à être jetées.

Elle faisait ainsi, au cours des années 80, de la « récupération », avant la lettre et avant que celle-ci n’enregistre les succès que nous lui connaissons depuis quelques années.

Elle utilise ces morceaux tels qu’elle les a trouvés, en tirant ainsi profit de la forme qu’ils ont, de leurs dimensions et de leurs couleurs ; il n’y a aucun intérêt pour elle à prendre tel ou tel morceau, à le découper et à le placer dans une composition ; elle se sent plus à l’aise à procéder comme elle le fait, car elle croit que c’est ainsi que s’exerce véritablement sa créativité, en pouvant, à partir d’un objet destiné à être jeté, à reconnaître sa forme et sa valeur et à lui redonner une nouvelle vie ; il s’agit là d’un acte de recréation, gratifiant pour elle et lui procurant beaucoup de plaisir. Cette recréation consiste à conférer soit une position ou une place précise à un morceau dans la composition, soit une destination nouvelle, toutes choses qui le mettent en valeur. Il est trop commode, donc par trop facile, de devoir à chaque fois, pour réaliser la composition, couper les morceaux ; ce qui signifierait que la valeur esthétique de chaque élément à intégrer est fonction des emplacements dans la composition, et donc qu’il faut le mutiler pour le faire coïncider avec sa place dans la composition. Au contraire, en n’attentant pas à l’intégrité des matériaux, donc en leur conservant leur dignité et leur nature originelle, l’artiste s’oblige à plus d’efforts d’imagination et de réflexion et se contraint ainsi à faire œuvre de création.

Ainsi, Madeleine altère-t-elle rarement ses matériaux et ne s’y résoud que par contrainte impérieuse, soit pour un détail, soit pour compléter. Aussi, manipule-t-elle très peu les ciseaux ; son principal outil est le pot de colle, accessoirement le fer à repasser, lorsque tel morceau récupéré est froissé. Elle fait du collage et non du découpage.

La phase proprement dite de composition peut être de durée variable. Une fois le fond colorié, soit elle avait déjà récolté les morceaux de tissus à coller, alors elle entame la composition, soit elle se met à collecter les éléments du collage ; lorsque les matériaux sont rassemblés, les idées peuvent lui venir à tout moment ; si les tissus recueillis l’inspirent, la composition peut être exécutée immédiatement ; elle pose alors le support-papier à plat, à même le sol ; puis elle l’observe, l’examine, le scrute pour choisir la place de chaque morceau, parfois les pose même sur le support, change les emplacements de tels ou tels autres ; elle modifie ainsi pendant quelque temps jusqu’à ce que la composition soit satisfaisante ; alors elle procède au collage des morceaux ; à d’autres occasions, elle peut, après avoir placé les morceaux de tissu sur le support, laisser l’ensemble tel quel, pour y revenir plus tard, à de meilleurs moments ou lorsqu’elle sent l’inspiration. Dans les deux cas, lorsque le placement est achevé, elle peut y revenir, jauger l’ensemble, faire des retouches, ajouter des détails, changer la place de tels ou tels morceaux, etc. ; quand, esthétiquement et plastiquement, elle est satisfaite de sa composition, elle prend alors sa colle et colle les morceaux déjà placés. Elle laisse alors le tout sécher.

Dans la phase de finition, elle met le collage sur une chaise, l’observe attentivement et procède à l’apposition, si nécessaire, de certains détails, effectue certaines améliorations, etc.

De nos jours, ses collages se présentent sous forme de tableaux de peinture et non de tapisseries et leurs formats sont classiques, de l’ordre de 60 x 70 cm ; car elle reste tributaire des papiers disponibles sur les places commerciales, ayant épuisé ceux qu’elle avait rapportés du Brésil. Elle ne peut ainsi pas confectionner de grandes pièces, de 1 à 2 m, même si elle le désire, en raison des dimensions du papier commercialisé dans le pays. D’où la nécessité, qu’elle a perçue, de pouvoir elle-même fabriquer son papier. Ce qui l’a incitée à concevoir le projet de fabrication de papier artisanal avec des chutes ou des feuilles de bananier ou des déchets de coton. Dans ce cadre, elle a pris des contacts et effectué des démarches auprès des ambassades de certains pays de tradition de fabrication de papier, comme l’Allemagne, l’Indonésie et le Japon, afin d’obtenir soit un financement, soit une bourse de stage. Ces démarches étant demeurées vaines, elle envisage désormais de se documenter et d’effectuer des recherches pour concrétiser son projet de fabrication de papier, projet important qui lui tient à cœur.

Toujours dans le cadre de sa création, Madeleine a formé un autre projet, celui de s’orienter vers la sculpture.

Enfin, toujours soucieuse d’innovations et de recherches, Madeleine conduit une autre expérience plastique de collage sur vêtements pour enfants ; elle confectionne elle-même les robes pour petites filles et appose dessus des collages ; depuis déjà de nombreuses années, elle les vend à domicile et dispose d’un dépôt à la galerie marchande de « SAHM » à Dakar.

Ces différentes expériences techniques et plastiques, ainsi que ces projets orientent et maintiennent toujours Madeleine dans le cadre de la création plastique, c’est-à-dire de création de formes dont les agencements et les compositions ou combinaisons produisent de la beauté, même si ses techniques et son activité sont difficilement classables : ni peinture véritable, ni tapisserie authentique, mais art et techniques plastiques !

III – LA PLASTIQUE

Il n’est pas aisé de reconstituer l’évolution de la plastique de Madeleine, la plupart des premières œuvres ayant été vendues, preuve qu’elles présentaient un intérêt plastique. Elle n’a conservé de la période 1965-1985 que quelques specimens.

Dans sa production plastique, deux catégories d’œuvres peuvent être distinguées ; celles de la première période (1965-1985), composées de tentures et de tapisseries, période qui se prolonge jusqu’à la fin de son séjour au Brésil ; les œuvres de la seconde période (1985-1997) ne comprennent que des collages.

Malgré ces difficultés de reconstitution de l’évolution plastique, les quelques exemplaires disponibles, mis en relation avec des œuvres de la phase actuelle, permettent de déceler des changements, des orientations, parfois des constantes qui font soupçonner une pratique en mutations permanentes.

Même si les techniques utilisées dans les deux périodes sont différentes, l’esprit demeure le même, ce qui introduit des analogies dans les deux catégories d’œuvres.

Les œuvres de la période initiale laissent apparaître un art sommaire, non seulement par la quantité des éléments matériels mis en œuvre dans les tentures et tapisseries, mais également par la sobriété des formes, voire leur simplicité ; œuvres sommaires, c’est-à-dire simples et modestes, comme imprégnés de pudeur ; telle ou telle œuvre est composée de 2 ou 3 éléments matériels (morceaux), aux formes simples et nettes ; le fond de l’œuvre, coloré, est uni, comme dans Awa (1982) et dans Quatre Saisons (1983). Ces deux œuvres et Tresse (1982) incarnent indubitablement la simplicité et la sobriété expressives ; Awa est un collage sur cuir monté sur bambou ; Awa est plantée, debout au milieu du cuir, qui lui, de couleur jaune, sert de fond ; elle a un bras levé, tenant un récipient et le second bras est recourbé, comme si elle dansait, Quatre saisons (printemps, été, automne et hiver) est composée de 4 tentures-paravents, dont chacun correspond à une saison ; mais chaque saison est symbolisée par un personnage différent ; printemps par une jeune femme joyeuse, portant un récipient et un panier comme en offrande ; été par une autre femme, moins joyeuse, mais portant également sur la tête un récipient contenant des poissons ; le personnage de l’automne est plus sombre et a à ses pieds un mortier et semble piler ; celui de l’hiver, moins terne, porte un panier le long du corps ; ces trois derniers personnages, très semblables, ont des formes géométriques plus nettes, une bande de tissu au milieu de la tenture, avec des trous sur toute la longueur de la bande, forme le corps ; les bras sont faits avec de plus petites bandes aux couleurs différentes.

Dans cette phase, les fonds de tentures et paravents, constitués de cotonnades, sont monochromes, sans nuance ; c’est la période des fonds originellement colorés (cf. plus haut).

Tresse est essentiellement un tressage de tissus en bandes ; l’ensemble est fixé sur un morceau de bambou, avec quelques points noirs de diversification sur la surface ; à la simplicité matérielle correspond une simplicité chromatique, car hormis les points noirs, toute l’œuvre est en rouge-bordeaux.

Même si les morceaux sont plus nombreux et donc les couleurs plus variées dans Mère Afrique (1981), dans Papa, Maman et Bébé (1982) et dans Masque d’Afrique (1983), la simplicité et la sobriété n’en demeurent pas moins présentes, par la composition des matériaux notamment.

Dans les premières œuvres comme dans celles-ci, la prouesse de l’artiste consiste à rendre signifiantes des figures composées avec peu de matériaux et de formes, et donc à conférer un sens à des images confectionnées le plus simplement possible et agencées avec raffinement ; la touche de la sensibilité féminine y est perceptible, car les personnages et les figures créés apparaissent élégants et proportionnés, les équilibres maintenus entre les différents matériaux combinés dans les œuvres.

Entre la génération des œuvres de cette première période et les collages actuels, se placent des œuvres de transition comme Mamadou (1990, découpage, Lagos et toile brute), Le Musicien (1993, collage de tissus et ficelles). L’esprit des premières œuvres se maintient, ainsi que la simplicité et la sobriété ; mais la complexification matérielle et formelle pointe le nez ; les formes ne sont plus en effet linéaires et les matériaux s’accroissent ; la fragmentation des matériaux est introduite, puis ces matériaux sont agencés pour former des figures, chaque élément matériel ayant sa forme spécifique ; ainsi, à une diversité matérielle correspond une diversité formelle ; par exemple, si Awa et les personnages de Quatre Saisons ou Tresse étaient constitués d’une pièce principale, dans Mère Afrique, Papa, Maman et Bébé, Masque d’Afrique ou Le Musicien, les morceaux de tissu formant différentes images sont variés, tant au plan des formes et des dimensions, qu’au plan chromatique.

L’artiste semble avoir gagné en maturité et en technicité, en tirant profit de ses expériences ; mais il y a également, sous-jacents à ces expériences, la volonté d’amélioration et le souci de perfectionnement. Toutes choses manifestes dans la production actuelle, dans laquelle la lucidité, toujours en éveil, semble présider aux innovations et à la pratique actuelles ; en effet, cette pratique fait penser que l’artiste réfléchit de manière constante à son art et à ses techniques, afin de progresser.

Ainsi, d’une période à une autre, l’artiste pratique différemment la même technique de collage. Jusqu’en 1995, comme dans Le Couple, le collage reste dans le même esprit que dans la période antérieure, dans laquelle Awa peut être considérée comme un prototype de simplicité matérielle et formelle ; mais la manière et les matériaux changent, comme dans Mère Afrique et Papa, Maman et Bébé ou dans Le Musicien, œuvres dans lesquelles différents morceaux sont composés et offrent ainsi une diversité formelle.

Dans les plus récents collages (1996 1997), des constantes peuvent être repérées. D’abord, tous ces collages sont réalisés à base de cola, qui a servi à colorier le fond et parfois toutes les œuvres ; ensuite le recours aux morceaux de tissu a régressé et en conséquence, il y a moins de diversité formelle. Car en effet pour créer ou maintenir une diversité formelle dans ses œuvres, l’artiste fait jouer, comme indiqué plus haut, la présence du composé de cola sur les parties de la surface du support à colorier. En ce cas, c’est le degré d’imbibition des différentes parties du fond qui détermine leurs nuances respectives. Ainsi, dès la phase de coloriage du support, faisant œuvre de création, l’artiste obtient des formes diversifiées et signifiantes. Mais la technique et la pratique demeurant toujours le collage, elle colle ensuite des morceaux de tissu sur le support, en prenant soin de bien choisir leur emplacement sur la surface.

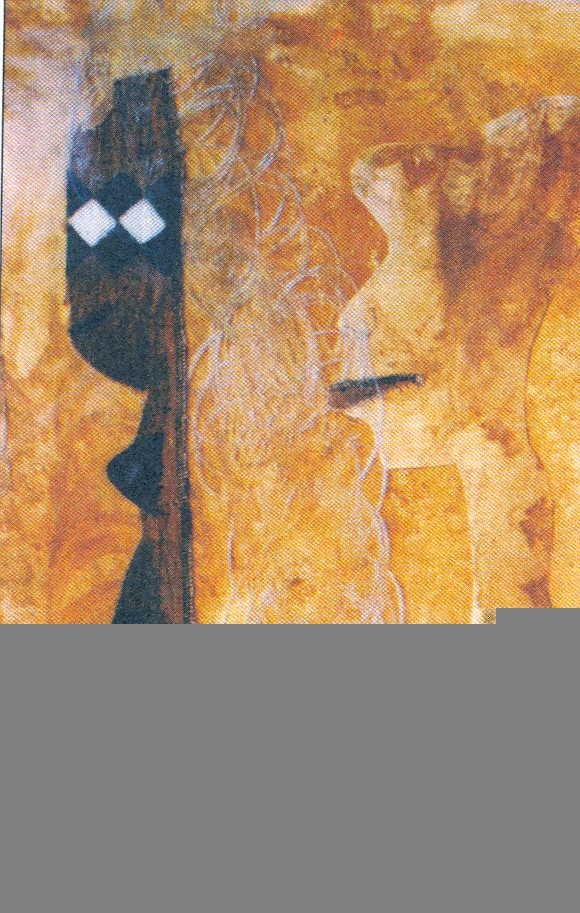

Ces différentes constantes et cette pratique sont lisibles dans Marie et son Ombre (1997, collage bogolan, découpage, verre traité en fixé avec pastel gras), Une Raie en Mer (1997, collage, découpage, Lagos trempé dans la cola) et dans Batman (1997, fond cola, assemblage de tissages traditionnels et découpages). Dans ces œuvres en effet, seules deux ou trois pièces de tissu sont collées, le reste de la surface de l’œuvre étant coloré avec la cola, avec des nuances différentes, qui constituent autant de variations formelles. Dans chaque œuvre, nuances formelles et images matérielles sont organisées de manière à être expressives.

Dans Visage Bogolan (1996, collage Bogolan et tissage traditionnel), dans Le Totem du Sahel (1996, fond travaillé à la cola et Bogolan), comme dans Sourire (1997, latérite et cola, écorce de cocotier et éléments de boîte de biscuits) et dans Moustapha (1’997, collage de tissu traditionnel, découpage et verre traité en fixé), les mêmes nuances formelles et les mêmes éléments matériels apparaissent, sans cependant que les analogies produisent de la répétition et les mêmes images. La technicité mieux maîtrisée est incontestablement à la base de ces différences.

A ce plan technique, l’artiste innove dans ses nouvelles œuvres, en combinant plusieurs techniques dans une même œuvre ; en effet, au collage elle ajoute parfois le découpage, le traitement en fixé et le pastel, l’assemblage et le bogolan, etc. ; elle pratique ainsi les techniques mixtes ; mais l’esprit du collage domine ; elle diversifie également légèrement les matériaux avec par exemple, latérite et cola, écorce de cocotier et éléments de boîtes de biscuits ; tissu traditionnel, lagos et verre ; lagos, papier et aluminium ; tissus et ficelles ; etc.

Hormis les œuvres de transition (1990-1995), dans toutes les œuvres de la première phase (1965-1985), comme dans celles de la dernière (1996-1997), les morceaux de tissu cousus, appliqués ou collés sont peu nombreux ; l’artiste se contente ainsi de peu de moyens pour exprimer tout ce qu’elle désire ; économe et sobre, signes d’élégance et de raffinement, elle sait agencer quelques éléments matériels et formels pour dire tout ce qu’elle avait à exprimer.

Car la créativité réside dans la conception des images et des formes et dans l’organisation des matériaux pour réaliser des ensembles plastiques esthétiquement cohérents et signifiants. Pour cela, il est d’abord indispensable de savoir percevoir à la fois la signification et la dimension plastique des choses (matière, matériaux, morceaux de tissu, etc.), en sachant décoder et lire le langage plastique de la nature et des formes matérielles pour ensuite savoir et pouvoir les combiner afin de créer et de produire des totalités plastiques homogènes et signifiantes.

Dans ce processus de création, bien évidemment l’agencement des matériaux est déterminé par l’idée ou l’image ou le sens à donner à l’œuvre ; chaque morceau ayant une forme, une couleur et des dimensions, qu’elle n’altère pas, l’artiste prend soin de conférer à chacun une place précise grâce à laquelle il prend une signification représentative dans l’ensemble. Ainsi, une image générale ou un sens déterminé est toujours sous-jacent à l’activité de montage des morceaux. Il y a donc là, un problème essentiel de cohérence formelle ou d’harmonie qui préside à l’activité concrète de création, de même qu’elle veille constamment à l’harmonie chromatique des différents éléments composant l’ensemble.

A cet égard, l’artiste est bien tributaire des tissus (cub, wax, tissus industriels, étoffes tissées, etc.) qu’elle trouve, tant au plan matériel et formel qu’au plan chromatique ; cependant, en raison de la quantité de morceaux à sa disposition, elle dispose de possibilités de choix matériels et chromatiques ; ensuite, dans leur assemblage, elle reste attentive à éviter les discordances ; elle y parvient en choisissant des couleurs tendres, donc peu agressives et peu vives et en renonçant aux fonds blancs, qui provoquent souvent des contrastes et des antagonismes avec les matériaux utilisés ; en sorte que ses collages deviennent de plus en plus calmes, en ce sens que les tissus qu’elle utilise s’intègrent et s’harmonisent de plus en plus avec les fonds, qu’elle colorie désormais elle-même. En se donnant ainsi la possibilité d’intervenir sur les différents éléments qu’elle met en œuvre, elle conquiert de la sorte plus de liberté et de créativité.

CONCLUSION

Avec les innovations techniques, matérielles et formelles, donc plastiques, qu’elle a inaugurées au début de XXème siècle, la révolution cubiste, dans le sillage de laquelle s’inscrivent les collages de Max Ernst et de Madeleine Devès Senghor, a provoqué des changements profonds dans les arts plastiques contemporains et dans leur pratique. En subvertissant l’art classique occidental, avec ses règles et ses canons, ses principes et ses théories, elle a fait régresser à la fois l’art du portrait, la figuration et le réalisme classique et son exigence d’imitation du réel.

Depuis lors et partout, les artistes continuent d’innover, en utilisant, dans leur pratique artistique, des techniques diverses, parfois en techniques mixtes, en combinant dans les mêmes œuvres des matériaux différents, nobles ou non, et en créant des formes qui n’obéissent plus à l’impératif d’imitation-reproduction-ne varietur des formes du réel. Ce faisant, ils gagnent en indépendance et conquièrent chaque jour davantage de liberté et de créativité, en multipliant toujours leurs moyens et modes d’expression.

Ce qui fait dire à Federico Mayor, Directeur général de l’UNESCO (in Catalogue Prix UNESCO 1993 Pour la Promotion des Arts, Paris, UNESCO, 1994, 131 pages) :

« Le langage artistique (contemporain) a su se détacher d’un idéal esthétique qui fut longtemps recherché dans la contemplation et la représentation du réel. Ce bouleversement des conditions de la création a entraîné une profonde transformation des sources d’inspiration artistique ».

Aujourd’hui, peindre ne consiste plus exclusivement à s’en tenir à une technique et à une couleur traditionnelles, comme par exemple peinture à l’huile, à l’acrylique, à la gouache ou à l’encre de Chine, etc., ni à n’utiliser qu’un seul matériau de prédilection, comme la toile ou le papier ; au contraire, de plus en plus souvent, les artistes se servent de deux ou plusieurs techniques dans une même œuvre, en techniques mixtes et au lieu d’une seule couleur, ils peignent souvent avec plusieurs couleurs une même œuvre, comme ils mélangent souvent plusieurs couleurs en compositions colorées ; à côté de la toile, ou du papier, ils emploient également des supports variés, comme le bois et le contreplaqué, les tissus et les cotonnades, le sisal et le jute, les nattes et le verre, etc.

En sculpture, le marbre a perdu sa suprématie ; avec lui, les sculpteurs recourent à d’autres matériaux, comme le bois et la pierre, les métaux et l’ivoire, les courges et les matières minérales, etc.

De même, la taille pure n’est plus l’unique technique sculpturale ; avec elle sont pratiqués la soudure, l’incision, le grattage, le collage, etc.

En peinture comme en sculpture, les innovations techniques sont variées et sont souvent mises en œuvre indifféremment, car dans l’une comme dans l’autre, les artistes contemporains grattent, incisent, coupent, trouent, soudent, cousent, assemblent, etc.

Ainsi de nos jours, lorsqu’un artiste se donne des moyens de création et, grâce à son imagination, son talent et sa technicité, les combine pour créer à la fois des formes et des images, dans une perspective exclusive de produire de belles choses, c’est-à-dire des choses qui plaisent, il fait œuvre de création artistique ; lorsque ces formes et images sont plastiques, alors on est en présence d’œuvres plastiques, que celles-ci soient picturales, sculpturales ou autres.

Aujourd’hui, ce qui est constatable dans les arts contemporains, c’est que les créations plastiques débordent désormais le champ du concept traditionnel d’art plastique.

La première « installation » de l’histoire, Tête de Taureau (1943), toute simple, puisque faite de deux éléments (une selle et un guidon de bicyclette collés), effectuée par Picasso, inaugurait une ère nouvelle pour les arts plastiques.

L’histoire de la sculpture, dit Guillaume Pô (in Catalogue UNESCO, p. 14)

« … naquit en 1912, au moment où Picasso, se détournant des méthodes d’exécution, des matériaux et des modes de représentation qui avaient traditionnellement prévalu depuis l’Antiquité, autorisait par sa Guitare l’artiste à imaginer des attitudes, des expressions et des pratiques nouvelles ».

Dans cet esprit, la liberté des pratiques et la liberté de choix des matériaux ont permis l’éclosion de formes nouvelles, plus légères et plus spontanées.

Depuis lors, les bouleversements se succèdent, les compositions et les installations, le « land art » et l’art vidéo, l’art sur ordinateur et l’holographie, la reprographie et la télématique artistique, la réalité virtuelle et la vie artificielle, etc., appelés par René Berger. (Ibidem. p. 66-75) « arts technologiques » ou « techno-art » sont en voie d’imposer la « technoculture ». Dans les nouvelles œuvres, les installations sont à la fois complexes, inédites, audacieuses, surprenantes, etc.., comme dans celles de Charlotte Gyllenhammar (Fruit of Love, 1993. Installation de glaise mouillée, lit d’enfant, drap, bottes et argenterie). Osman (Une Affaire chinoise, 1990, métal, verre et riz). Pedro Paulo Domingues (Fountain, 1993, caoutchouc, acier et eau teintée en blanc ; N/S Dialogue, 1992, globe, miroir, acier et Plomb), Michèle Héon (Suite lacustre, site I, 1991, papier moulé, charbon, aluminium et sable). Abu Bakar Mansaray (Hell Extinguisher, 1992, fil métallique, tôle et matériaux divers), Emmanuel Saulnier (Pose, 1989, pyrex, eau déminéralisée, aluminium reproussé), etc. ; de même, les hologrammes (cf Susan Gambie et Michel Wenyon ; Zenith, 1989, Zodiac, 1989, The Heavens, 1989) ; Zbigniew Libera : Le Baigneur, 1991, plexiglas, caoutchouc, aluminium, vis, lampe de kinescope, conducteurs, poste de télévision, cassette vidéo VHS PAL ; A Minute of Silence, 1992, matériaux divers, Walter Siegfried : Kabelseele, 1991, installation sonore souterraine ; etc. sont des formes particulières d’« installations » ; aujourd’hui, même l’eau, teintée ou déminéralisée, est « installée ».

C’est dans cette perspective nouvelle, dans laquelle les schèmes traditionnels et les pratiques anciennes sont subvertis, dans laquelle l’innovation ne connaît plus de limite et les arts plastiques éclatés, qu’il faut lire et apprécier l’œuvre plastique de Madeleine Devès Senghor, étant entendu qu’ici et ailleurs, la pratique artistique est tributaire des moyens de son environnement.

[1] Abdou Sylla est critique d’art, chercheur à l’IFAN Cheikh Anta DIOP de Dakar