BIENNALE DE DAKAR 2010 : In et Off entre dénonciation et envolée

Ethiopiques n°86.

Littérature, philosophie et art

Demain l’Afrique : penser le devenir africain

1er semestre 2011

Le suspens a été maintenu presque jusqu’au dernier moment. Mais la détermination des organisateurs, malgré les nombreuses difficultés rencontrées, dont le manque de fond, a permis, coûte que coûte, que la 9e Biennale d’Art africain contemporain ait lieu. Elle s’est déroulée, comme les années précédentes, pendant un mois entier et ceci du 7 mai au 7 juin 2010. Le In, intitulé Perspective, Rétrospective, organisé par un comité sélectionné pour cette Biennale, s’est tenu dans les deux bâtiments du Musée Théodore Monod d’Art Africain. La partie Rétrospective, qui regroupait les neuf artistes ayant obtenu le Grand Prix Léopold Sédar Senghor depuis l’existence de la Biennale de Dakar (1992), occupait le premier bâtiment et dialoguait avec le deuxième site qui abritait la section Perspective et qui rassemblait vingt-six « jeunes » artistes.

Dans le cadre du In, il y avait également une exposition à la Galerie Nationale d’Art intitulée : Présence Haïti. Alors que le In s’est avéré assez modeste (il y a eu bien moins d’œuvres qu’en 2006), la sélection était pertinente, et même si une partie des travaux des « jeunes » artistes n’était pas toujours à la hauteur des attentes, le dialogue avec les artistes primés lors de biennales précédentes (Prix Senghor) qui présentaient leurs productions récentes était particulièrement réussi.

D’autre part, le Off qui est en constante augmentation – avec quelques 200 expositions en 2010 – a offert un éventail inépuisable de productions dont certaines de très grande qualité. Il reste le lieu d’innovations, de collaborations, d’où surgissent une énergie exceptionnelle et une volonté d’ouverture, d’écoute et d’inclusion, ne se coupant pas des populations locales. Yacouba Konaté évoque ce phénomène dans son ouvrage La Biennale de Dakar paru en 2009 : « Toutes ces initiatives ont contribué à élargir l’audience de la Biennale en la déterritorialisant et la rapprochant des populations » (Konaté, p. 79).

Cette étude parlera du In, d’une sélection de travaux particulièrement réussis (ne pouvant les examiner tous), ainsi que de ceux qui se cherchent encore, mais démontrent un potentiel. Il s’attardera sur le dialogue créé entre artistes et sur les préoccupations similaires soulevées (In et Off) dont l’immigration, les drames humanitaires et écologiques, la violence, soulignant l’importance de maintenir une clairvoyance, de ne pas perdre espoir, pointant sur l’impact de l’image, aussi son pouvoir néfaste. Investissant la vidéo ou la photographie, des artistes dont Denis dénoncent l’aspect manipulateur du simulacre et exigent du spectateur une participation active afin qu’il ne soit pas un consommateur passif.

- IN 2010

Perspective

La sélection de l’Afrique était puissante avec plusieurs travaux accomplis. Mouna Jemal Siala, tunisienne, produit une œuvre qui est ancrée dans son vécu. Elle se réfère à ses enfants, des triplés pour parler de l’allégresse de l’enfance, mais aussi de sa vulnérabilité face à un monde qui peut être très cruel. Nabil El Makhloufi, marocain, capte des récits de vie pour parler de « la fragilité de l’homme » (Dak’Art 2010, p. 48), de sa finitude, de son évanescence sur cette terre. Fatiha Alzemmouri, également du Maroc, s’intéresse à insérer d’autres matériaux dans ses toiles dont le charbon, leur donnant une troisième dimension. Aussi se tourne-t-elle vers l’écriture, alliant les arts.

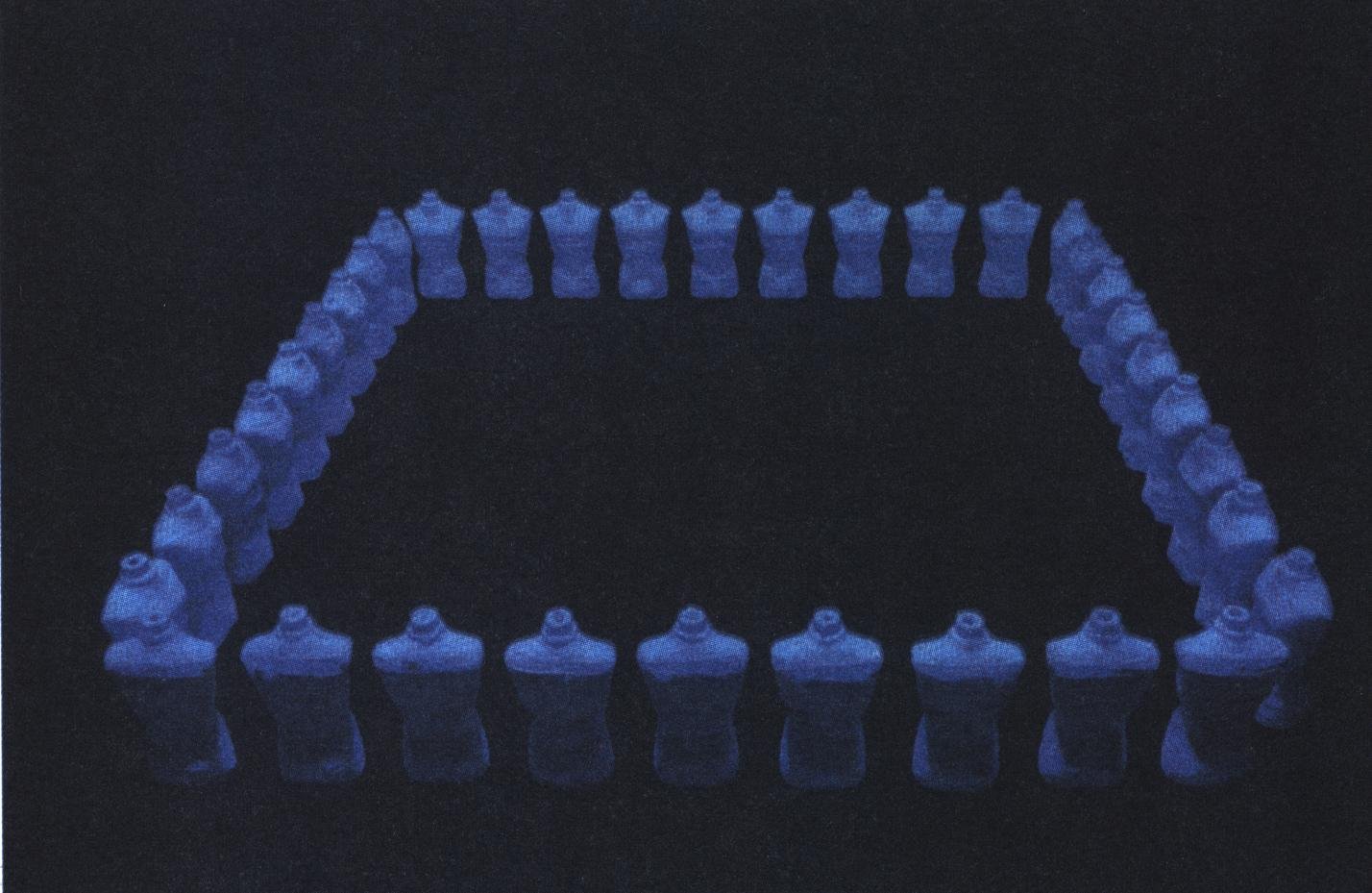

L’Égypte était présente par l’installation de Huda Lutfi intitulée : Striping Off the Garments [2] qui médite sur la dimension spirituelle. Cette œuvre a le mérite d’esquisser des pistes intéressantes. Cependant, dans le contexte de la Biennale, le message ne passait pas suffisamment clairement. Pour que son travail puisse véritablement être saisi, il aurait fallu soit voir des pièces plus accessibles, soit en voir davantage, afin de comprendre la voie prise. Les bouteilles, qui représentent des corps masculins sans tête ni jambes, portent dans cette situation à confusion : pourquoi ces figures sont-elles décapitées ? L’ouvrage fait-il référence à l’Égypte pharaonique ? Aux dictatures ? Le spectateur se sent perdu car il ne parvient à cerner, dans cette représentation, une quête spirituelle, malgré les quelques explications données sur une feuille à l’entrée de l’installation.

Svea Josephy, de l’Afrique du Sud, par le biais de la photographie, travaille la tension et l’écart toujours grandissants entre riches et pauvres, entre luxe et misère – deux mondes qui n’ont plus de contact. Elle met en scène un complexe balnéaire (nombreuses piscines) de la ville de Koweit – image qui accentue l’aspect artificiel du site – qu’elle contraste avec un ghetto au Cap, en Afrique du Sud, qui porte le même nom, Koweit, et qui s’est improvisé au fur et à mesure des besoins et moyens. Cependant cette vue aérienne d’un bidonville ne reflète pas le désordre d’un tel lieu, son surpeuplement, sa précarité. On ne ressent pas le débordement humain, la puanteur des ordures et donc l’opposition entre ces deux lieux n’apparaît pas dans toute sa force. Le regard du spectateur reste à la surface de l’image présentée, comme devant une affiche publicitaire.

Hasan et Husain Essop, des jumeaux d’Afrique du Sud, ont présenté un ensemble de cinq photographies qui portent un regard sur les rituels spirituels musulmans dont la prière et la fonction du sacrifice. Cet ensemble dégage également d’autres questionnements qui ont trait à la soumission, à la violence, à la solitude de l’homme face à son destin et, volontairement ou non, joue sur les clichés que l’Occident véhicule présentement sur l’islam. L’intérêt de ces photographies est basé sur les multiples significations qui s’en dégagent et qui créent un malaise. La scène intitulée Night before Eid, où des chaudrons fument (des bûches alimentent les nombreux feux) en préparation à la fête qui aura lieu, dérange. Seul deux figures sont présentes et l’une tient un bâton qui ressemble à un fusil. Le spectateur peut s’imaginer un campement militaire – la fumée et les feux ne sont guère rassurants. Quant à la scène des moutons dépecés, elle renvoie à la fois à la fonction du sacrifice et à la violence, qui elle lorsqu’elle est ritualisée reste contenue dans un cadre bien précis qui peut échapper au non-musulman. Le rituel ici du mouton a une signification précise et est généralement suivi de gestes spécifiques que l’image ne reproduit pas – en figeant le rituel, la photographie le vide de sa signification.

La photographie intitulée Shack Mosque où une mosquée en taule (le matériel suggère l’improvisation, le provisoire) de laquelle sort un homme qui se dirige vers le spectateur joue également sur plusieurs registres. Les nuages qui surplombent la scène peuvent faire référence à la tourmente intérieure de l’être face au sens qu’il aura donné à l’existence. Ils peuvent aussi transmettre la tourmente que traversent l’islam et les préjugés qui circulent en Occident.

Le malaise est donc multiple : individuel et mondial, personnel et politique. Un aspect « surréaliste » est exploré par les deux artistes, dont le rêve pour tenter de mieux capter ce qui se trouve au-delà de la surface.

Le catalogue Dak’Art 2010 précise :

Hasan et Husain admirent Marcel Duchamp et Salvador Dali et ils regardent parfois les photographies comme des rêves, un souvenir ou un rêve qu’ils ont éprouvé et qu’ils essayent de recréer : ‘Notre travail est tout à fait surréaliste, en ce sens pour certaines photographies il est impossible de représenter la réalité. (Dak’Art 2010, p. 50).

Les tensions apparaissent non seulement au sein de chaque image, mais aussi d’une image à l’autre. Facing Qiblah où les deux frères prient face à terre, placés volontairement par les photographes à la droite de l’image (le cadrage contient leur geste de soumission) et entourés de l’immensité du désert et du ciel, rappelle la petitesse de l’être humain face à l’univers (son insignifiance dans un tout qui le dépasse). La scène est apaisante et transmet une sérénité que l’on ne retrouve pas, par exemple, dans Night Before Eid.

Basées sur les divers rites de la religion musulmane, les photographies abordent des questions liées à la trajectoire de l’Homme, aussi à la violence intérieure, à la méconnaissance, ainsi qu’aux projections des uns et des autres – méconnaissance de l’islam qui elle provient à la fois de ceux qui l’utilisent à d’autres fins et de l’Occident qui y projette des clichés. Toute la question : peut-on contrôler ce qui échappe à l’homme, dont sa propre violence ?

Le travail du Nigérian Ahanonu Ndubuisi intitulé God Created Birds and Built Trees but, Man Built Cages dénonce le comportement humain qui, lui, s’étend à plusieurs domaines : aux pulsions humaines, au mal, à la destruction de la nature (les oiseaux sont enfermés sans raisons apparentes), à l’emprisonnement (corps et esprit), au besoin de maîtrise. L’installation met en scène des oiseaux, en suspens, au-dessus d’une représentation d’une carte du monde dans une cage. Et au socle de celle-ci, sur les façades du cube, des phrases condamnent la vanité de l’homme, sa soif de pouvoir, suggérant sa capacité de destruction.

Lors de cette édition de la Biennale, le Grand Prix Léopold Sédar Senghor a été décerné à Moridja Kitenge Banza de la République Démocratique du Congo. Le travail qu’il a exposé prend en compte l’Histoire, l’impact du passé sur le présent et met l’accent sur le besoin continuel de l’Homme de se recréer pour intégrer les multiples composants qui le façonnent et qui reflètent les cultures, les langues, les pratiques qui habitent et enrichissent son espace.

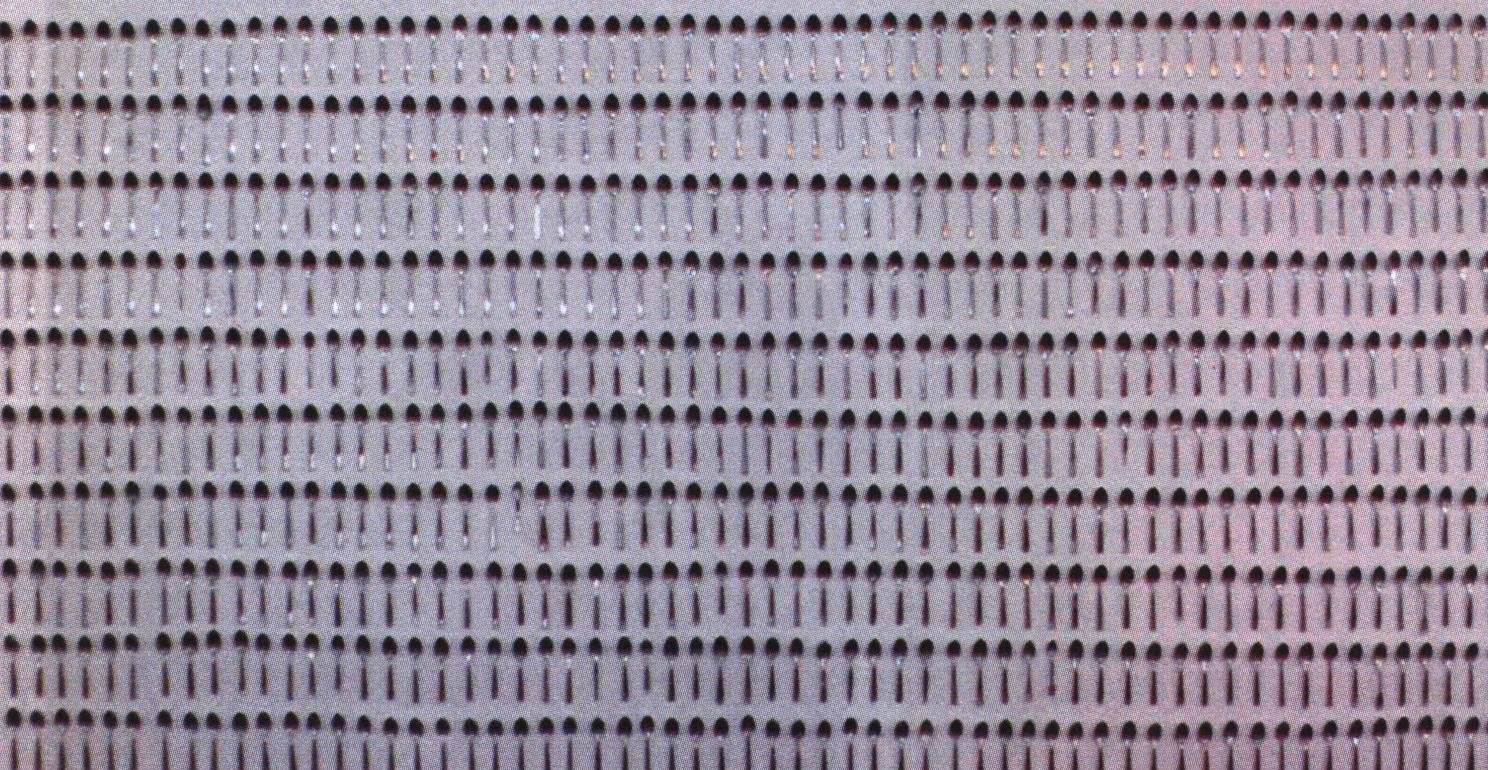

Son œuvre L’Union des États rassemble plusieurs éléments et techniques : gravures basées sur des archives (représentation des esclaves dans la calle des navires lors de la traite), assemblage de plus de deux cents cuillères à café qui, elles, occupent une paroi, lithographies qui représentent des billets que l’artiste a inventés et qu’il a nommés Mori (en référence à son prénom), un drapeau et un emblème pour symboliser le nouvel État qui lui a pour objectif de réunir/contenir tous les peuples du monde. L’alignement des cuillères est particulièrement intéressant. En s’approchant, le spectateur réalise que chacune d’entre elles a sa singularité. L’artiste les a achetées dans les cafés, les magasins, les marchés d’anciens comptoirs français, en fixant lui-même le prix et en payant avec des Mori – devise qu’il a créée. Ces cuillères symbolisent l’esclave troqué comme un objet ; cependant l’artiste fait également référence à notre présent, pointant sur les problèmes de la globalisation, sur le fait que l’esclavagisme existe sous d’autres formes en ce XXIe siècle. On est amené à se demander si l’avidité humaine ne nous détruit-elle pas.

La présence de la gravure fonctionne comme document (archive), comme mémoire, nous démontrant que nous ne nous sommes pas libérés du besoin d’assujettir ou d’exploiter autrui. Pour Moridja Banza, si nous souhaitons avancer, nous devons aller au-delà des barrières érigées, des haines, des assujettissements et travailler ensemble. Aussi, nous devons prendre en compte les multiples composants qui façonnent notre identité, imprègnent nos cultures et nos langues et réfléchir sur notre part de responsabilité dans un monde en continuelle transformation.

La deuxième œuvre qu’il a présentée dans la biennale est une vidéo d’une minute, Hymne à nous, où il se met en scène, nu, face à la caméra (et donc au spectateur), démultiplié une quinzaine de fois, en train de chanter comme dans un chœur, à plusieurs voix. Il y a un enchevêtrement de plusieurs arts : musique, image, verbal. La nudité interpelle le spectateur (celui-ci dans un tel contexte sera inconfortable face à ce corps dévêtu et démultiplié), le bouscule afin qu’il se « dévête » de tout ce qui l’encombre : de ses préjugés, de ses arrogances, de ses carapaces, de ses illusions et de l’artificiel (du clinquant) qu’il investit pour mieux séduire et impressionner autrui. Moridja, enfant, a chanté dans un chœur. Ainsi il se réfère à plusieurs sources : aux chants religieux, à une langue congolaise et par le titre à la musique de Beethoven. « En effet, le texte chanté est un mélange de l’hymne national congolais, belge, français et un texte de Schiller, un poète et écrivain allemand, dont Beethoven s’est inspiré pour composer […] L’hymne à la joie ». (Eddy Kabeya, Dak’Art Actu [3], p. 7). Il mise sur la beauté et la force de la musique, sur l’éthéré pour méditer sur l’existence et surpasser les pulsions destructrices.

Le thème de l’immigration est abordé par de nombreux artistes – préoccupation de plus en plus inquiétante qui crée de nombreux drames. Mulugeta Gebrekidan, éthiopien, par l’assemblage de barbelés et de tubes de peinture, évoque dans son œuvre Boundaries Bound la difficulté que les artistes africains éprouvent (ils peinent à obtenir les visas requis) pour participer aux expositions internationales pour lesquelles ils ont été sélectionnés, aussi la violence qu’ils subissent lorsque leurs travaux dénoncent la répression qui s’abat sur les populations qui les entourent. Son œuvre fait référence également à une tragédie plus large à laquelle de nombreuses personnes se heurtent lorsqu’ils cherchent à fuir la misère de leur pays en immigrant clandestinement : ils sont arrêtés et expulsés.

Dialogue avec la Rétrospective

La question de l’immigration apparaît dans plusieurs travaux de l’exposition Rétrospective. Ce fait rappelle que la production artistique du continent ne peut se dissocier des graves difficultés auxquelles les populations font face et qui, en ce moment, marquent toute une jeunesse livrée à elle-même. Viyé Diba, sénégalais, lauréat en 1998 du Grand Prix de Dak’Art, présente une installation nommé Dossiers de candidature à l’immigration qu’il a récemment créée en collaboration avec le professeur Mbaye Ndiaye de l’Université Cheikh Anta Diop. En se basant sur une enquête menée à travers le pays, l’artiste expose le questionnaire distribué aux participants et les réponses écrites à la main donnent diverses informations : nom, prénom, âge, niveau scolaire atteint, langue maternelle, appartenance, lieu de naissance, transport choisi en cas d’immigration. Les « fiches » suspendues par un fil relié au plafond sont protégées par une fourre en plastique. Se dégage de l’ensemble un sentiment d’immense fragilité en reflet non seulement à l’instabilité financière vécue par ceux qui souhaitent à tout prix partir (ils ne savent jamais s’ils pourront manger le lendemain) – leur existence est comme suspendue à un fil – ; mais aussi à la fragilité des embarcations de fortune choisies. À la question « quel moyen de transport souhaitez-vous emprunter pour parvenir en Europe », la pirogue a été mentionnée à plusieurs reprises ; ce qui signifie non seulement un profond désarroi, expression d’un geste suicidaire, mais également un acte de solidarité avec les centaines de jeunes qui n’ont pu recourir qu’à ce mode de transport, se retrouvant engloutis par les flots. Viyé Diba, en parlant de ce travail aux visiteurs de la Biennale [4], rappelle que la migration est un phénomène naturel qui concerne toutes les espèces vivantes (faune, flore, humains). C’est l’expression même de la vie qui est mouvement, déplacement, rencontre. Les dossiers de candidature ici exposés témoignent du besoin pour certains de se déplacer pour chercher une vie plus acceptable et reflètent le monde dans lequel nous nous trouvons, qui est divisé, cloisonné entre riches/pauvres ; lotis/démunis ; et reflètent des logiques de violations économiques, culturelles et territoriales.

Le paradoxe flagrant qui vient à l’esprit : le monde a développé des moyens de communication fulgurants qui relient les gens du monde entier, faisant circuler des images, des objets, des approches et qui ont un impact sur les comportements des citoyens. En même temps, le développement spectaculaire d’une « globalisation » s’accompagne d’un renvoi des immigrés clandestins. Ceux-ci peuvent consommer dans les limites de leur pays de nationalité les objets qui circulent sans pour autant bénéficier des gains que la vente et la distribution de ces mêmes objets engendrent, ou ils peuvent en être les producteurs en touchant un salaire déplorable qui ne permet pas d’accéder à une vie décente.

Viyé Diba, lors de la Biennale de 2010, précise : « L’immigration illustre le disfonctionnement des structures sociales africaines et exige une profonde réforme de nos sociétés » [5]. Son installation nous rappelle que l’immigration clandestine nous concerne tous, car les mesures mises en place et l’absence de solutions concrètes mettent en péril les valeurs mêmes de la démocratie, réfutant des droits égaux à tous les citoyens de la terre.

Dans une exposition du Off à Saint-Louis qui avait lieu au Patio, nous avons eu l’occasion de voir quelques autres tableaux récents de l’artiste qui portent eux sur notre soif de consommation. Nous sommes envahis par des objets qui souvent appauvrissent notre quotidien créant une dépendance qui est loin de nous libérer et qui menacent l’environnement écologique dans lequel nous vivons.

Cette étude ne s’attardera pas à discuter d’autres travaux de la Rétrospective, mais il est à noter qu’elle a donné une merveilleuse occasion de voir les productions plus récentes de ceux qui ont été primés : Fatma Charfi, tunisienne, Mansour Ciss Kanakassy, Viyé Diba, Moustapha Dimé décédé prématurément en 1998 et Ndary Lô, tous quatre sénégalais, Mounir Fatmi, marocain, Abdoulaye Konaté, malien dont les toiles – tissages sont connus à travers le monde, Michèle Magema, congolaise qui travaille la vidéo et Zehirun Yetmegeta, éthiopien. La diversité des travaux et des supports utilisés, ainsi que leur force ont été une grande source d’inspiration.

Présence Haïti

Toujours dans le cadre du In, l’exposition à la galerie nationale était consacrée à Haïti – au travail de quatre artistes d’origine haïtienne : Mario Benjamin, Jean Hérard Céleur, Maksaens Denis et Barbara Prézeau. Cette « présence » était non seulement essentielle (en solidarité avec le pays qui ne cesse de vivre des événements d’une horreur irracontable – au-delà de ce que le langage peut rapporter), mais aussi représentait des œuvres d’une grande force.

Le travail vidéo intitulé 36 Secondes, sur le tremblement de terre d’Haïti qui a eu lieu en janvier 2010, de Maksaens Denis, est particulièrement remarquable et poignant.

L’installation composée d’une vidéo principale projetée sur le mur, face au spectateur, et d’une série d’écrans (grandeur petite télévision) sur le sol ainsi que sur une paroi adjacente (les écrans sur ce mur sont agencés en forme de croix) crée un tout où des images ne cessent de défiler, offrant simultanément plusieurs vidéos qui, elles, au premier regard, semblent miser davantage sur des formes abstraites. Mais à les regarder de plus près et pendant un certain temps, on y perçoit un tremblement de terre : amoncellement de débris de pierres que les secouristes tentent de déblayer. Les images « tremblent » et le spectateur peine à en distinguer le contenu.

Ce travail médite sur et dénonce plusieurs facteurs. Il parle tout d’abord de l’impact superficiel de l’image sensationnaliste lorsqu’elle rapporte les catastrophes qui ont lieu de par le monde. Les images d’horreur se succèdent à la télévision et anesthésient le spectateur. Au premier abord, elles attirent, captent par l’aspect choquant qu’elles transmettent (l’être est fasciné par le frappant, ce qui peut anéantir autrui, par l’obstacle surhumain à franchir). En même temps, l’accumulation d’images violentes banalisent le drame, le normalise. Nous sommes dans une aire surmédiatisée. La télévision tout en donnant l’illusion de créer une connexion à l’ensemble du monde permet d’entretenir une distance avec celui-ci. Maksaens Denis parle du manque de pudeur des journalistes occidentaux qui diffusent « en continu » les images des morts qui proviennent d’Irak, du continent africain, d’Haïti. Cependant, lorsqu’il s’agit de l’Occident, ils transmettent avec modération de telles images ou le font avec bien davantage de mesure [6].

Le montage de vidéos capte diverses perspectives : les cartes sismiques renvoient au travail des scientifiques qui depuis des années attirent l’attention sur la présence d’une faille pouvant causer un tremblement terrifiant ; les neuf téléviseurs au sol, « encastrés dans du métal tordu, presque écrabouillés représentent les personnes qui étaient ou qui sont restées sous les décombres » [7] ; pour transmettre le phénomène de la durée du tremblement qui s’éternise (36 secondes, d’où le titre de l’ouvrage de Denis), l’artiste accompagne l’image d’un son qu’il définit comme « vrombissement » [8], en constante augmentation au long des 36 secondes. Le vide ressenti (la faille qui engloutit devient un précipice d’où personne ne revient ou qui ouvre sur un non-sens, un néant) est représenté par quatre téléviseurs allumés sans images.

Les catastrophes sont connectées – les effets d’une catastrophe ne sont pas sans conséquences sur le reste du monde. Les problèmes écologiques touchent la planète entière et s’intensifient à cause du réchauffement climatique. Les abus perpétrés au long des siècles (déforestation, pillages, disparition d’innombrables espèces) ont des effets sur l’ensemble de la terre.

Denis aborde dans ce travail divers problèmes urgents. Tout en travaillant la vidéo, il manipule avec grand soin l’image contournant le sensationnel. Il oblige son public à faire une partie du travail ; à déchiffrer les images qui ne sont pas immédiatement compréhensibles, misant sur l’abstrait ; à les questionner – elles deviennent simulacres qui envahissent notre quotidien – ; à poser un regard critique, écartant la complaisance. Le vacillement (tremblement de la caméra) renvoie non seulement au drame traité, mais aussi à la fragilité de l’existence qui oscille entre signification/absurdité ; vie/mort. Sont représentés les effets destructeurs de l’homme sur la planète, aussi sa petitesse face aux forces de la nature. La vidéo, s’écartant de la crudité du reportage, se tourne vers l’abstrait, convoitant le pictural (abstraction, couleurs, formes et jeu entre lumière et obscurité) pour méditer sur l’état du monde actuel, sur la réalité tout en ne s’y laissant pas enfermer.

Non seulement l’art-vidéo représente une suggestion d’offres dans un environnement où les chaînes télé se diffusent en bouquets, mais encore il change le rapport à l’image et il en recharge les contenus et les formes. A l’inverse des actualités qui déversent des images parcellaires, à la différence des clips et des images publicitaires rivées sur la consommation, l’art-vidéo, comme le cinéma du reste, peut ériger des barrières symboliques contre le lavage de cerveaux. (Konaté, La Biennale de Dakar, p. 73).

Mulugeta GEBREKIDAN. – Boundaries Bound, 2008, Techniques mixte, 100x100cm.

Maksaens Denis s’est récemment installé à Dakar, estimant que son travail ne pourra que s’enrichir du foisonnement artistique qui se trouve au Sénégal et plus largement sur le continent.

Lors de la Biennale de 2004, on a reproché au comité de sélection de choisir trop de vidéos qui ne provenaient ni de l’Afrique ni de sa diaspora. Tout un débat a alors surgi à juste titre sur l’usage de la vidéo et au besoin de s’approprier cet art pour exprimer des sujets spécifiques à l’Afrique afin de ne pas simplement mimer l’usage qui en a été fait dans d’autres parties du monde et qui exprime de tout autres questions. La présence de Maksaens Denis à Dakar donne également l’opportunité aux artistes de la région d’interagir avec lui et de profiter de son expérience sur l’apport de la vidéo dans la production de problématiques qui ont leurs singularités.

- OFF 2010

L’équipe administrative du journal Le Soleil et son Directeur Général Cheikh Thiam ont organisé, avec l’aide du commissaire Youma Fall, une exposition dans le cadre du Off de la Dak’Art pour marquer les 40 ans du journal. La sélection a permis à celui qui ne connaît pas bien les acteurs clefs de la peinture contemporaine du Sénégal de se familiariser avec eux et à celui qui les a suivis de près de voir leurs productions récentes ou de revoir des toiles plus anciennes qui ont marqué la trajectoire artistique du pays.

L’exposition a fourni l’occasion de parcourir l’ensemble du bâtiment qui abrite les bureaux et l’atelier d’imprimerie du Soleil, où circulent, dans un va et vient continuel, journalistes, techniciens, administrateurs.

Depuis sa création, ce quotidien a toujours eu une rubrique culturelle, contribuant ainsi au développement artistique du pays. Alors que parfois il lui est reproché de ne pas entretenir un regard suffisamment critique (une distance) avec le pouvoir en place, il est indéniable qu’il a contribué à un apport important à l’art et ceci dès son apparition, en discutant la production picturale, en valorisant le travail des artistes et en envoyant des journalistes dans les ateliers afin qu’ils affinent leur point de vue.

Le catalogue intitulé 40 ans d’art et de soleil (1970-2010), qui a accompagné l’exposition, illustre le sérieux que ce quotidien investit dans la création artistique et la sensibilité qu’il a développée au fil des ans dans ce domaine. La conception de l’ouvrage, le choix des photographies qui illustrent les tableaux ainsi que les artistes, l’engagement pédagogique qui retrace avec soin les étapes-clefs, tout en offrant aux connaisseurs l’occasion de voir de nouvelles toiles, créent un ouvrage d’une grande clarté et qualité.

Dans la section « repères », on retrouve des explications sur la création de l’École des Arts du Sénégal, le Festival Mondial des Arts Nègres (1966), l’École de Dakar, le Laboratoire Agit-Art, la Biennale de Dak’Art. Il y a aussi une sélection d’articles apparus depuis l’existence du journal et qui traitent de l’art.

On y découvre un large éventail de sujets abordés qui eux ouvrent des pistes. Par exemple l’interview avec Younousse Sèye, une des premières artistes femmes du Sénégal, intitulée « Il faut une écologie de l’esprit », apparue en juillet 1986, a pour mérite de rappeler sa contribution et son approche. La reproduction d’anciens articles rappelle la fonction de l’écrit dans le développement des arts et son importance. Le catalogue prend fin en évoquant les contributions du critique d’art Iba Ndiaye Djadji, professeur d’esthétique à l’Université Cheick Anta Diop, décédé en 2003.

L’ouvrage forme un bel ensemble et met en avant ces quatre constats :

– l’art a besoin du critique et des médias pour se développer ;

– la trajectoire de l’art au Sénégal, tout en étant très variée, crée un ensemble d’une grande cohérence ;

– l’importance de rappeler les grands artistes du pays tout en évoquant des figures moins connues qui proposent des travaux intéressants. Par exemple, Le Soleil a aussi exposé des artistes émergeants comme Mamadou Bâ qui, lui, utilise des capsules, des fils de fer, des morceaux de métaux pour représenter ses personnages ;

– les concepts de Senghor sur la fonction de l’art dans la création de l’identité sénégalaise restent visionnaires.

De nombreuses expositions du Off foisonnaient d’intérêt et étaient le résultat d’un énorme investissement d’énergie. Au Centre Culturel Blaise Senghor, il y a eu un collectif Africa Light, basé sur la migration culturelle, avec des artistes d’origine africaine et latino-américaine vivant à Bordeaux. Ceux-ci ont montré leur travail et ont animé des stages d’art.

Yassine Balbzioui, né au Maroc, investit plusieurs mediums : peinture, vidéo, photographie, dessin. Dynamique, bouillonnant d’idées, à l’écoute du monde qui l’entoure, sa personnalité explique son penchant pour le spontané qu’il a pleinement exploité lors des stages donnés. Il a demandé aux étudiants du cours de saisir par le biais de la gouache ou de l’encre noire, en quelques minutes, la pause d’un des leurs qui devait changer rapidement et surtout miser sur une pleine investigation de la théâtralité du corps, de ses possibles mouvements et contorsions, de son expressivité gestuelle, repoussant l’ordinaire, l’habituel. Le résultat était saisissant d’autant que l’artiste s’est attardé à encourager chacun à aller au-delà de ses limites, à réfléchir sur la capture d’un instant présenté pour créer une œuvre, s’en inspirer, y projetant son imaginaire, sa fantaisie.

Joe Ouakam, connu des Dakarois car il est souvent passé à la télévision, a fréquemment ouvert, dans le cadre du Off, la cour de sa maison au plateau de Dakar afin que de jeunes artistes puissent montrer leurs travaux. En 2004, une exposition saisissante y a eu lieu et a beaucoup été discutée. Des enfants de la rue avaient montré les photographies qu’ils avaient produites avec le soutien d’une association, Man-Keneen-Ki.

En 2010, il a donné l’occasion aux visiteurs de voir ses propres créations (productions récentes et plus anciennes), de circuler à travers un bric-à-brac inimaginable d’objets, dont il était parfois difficile d’en comprendre la fonction. Dans cet amas hétéroclite, on découvrait sur les parois de nombreuses gouaches et huiles qui captaient pour la plupart une fraîcheur, une spontanéité émouvante. Y transparaissaient un regard et une gestuelle habiles qui se sont affinés aux longs des années.

Mais, il me faudra ajouter qu’en déambulant à travers l’exposition, une bien curieuse scène s’est présentée. Une jeune fille, qui avait peut-être 12 ans, parcourait elle aussi l’exposition. Elle avait demandé la permission de photographier les œuvres ce qui lui avait été accordé et regardait les travaux avec grande attention et respect. Soudainement, elle s’est retrouvée violemment agrippée par l’artiste lui-même. Effrayée, elle ne comprenait aucunement ce qui lui arrivait et se demandait si sa robe allait résister à la prise tenace de l’artiste. Les quelques visiteurs présents (qui par ailleurs prenaient tous des photos sans en avoir demandé l’autorisation) ont déguerpi précipitamment, soulagés de ne pas avoir été la cible d’un tel acte. La scène était devenue surréaliste car les gardiens, qui surveillaient la cour soudainement vide, faisaient semblant de dormir. On venait à se demander pourquoi est-ce que Joe Ouakam s’en prenait-il à une enfant qui, contrairement à bien des adultes, montrait un véritable respect pour son travail. L’erreur faisait aussitôt penser à un tout autre problème. Les difficultés grandissantes du quotidien voilent, déforment les véritables causes de la situation à laquelle les gens font face. L’ensemble du contexte, les divers enjeux deviennent obscurs ; ce qui engendre de nombreuses méprises. Joe Ouakam ne pouvait en vouloir à cette jeune fille – ses gestes incarnaient ce qu’il pouvait souhaiter voir chez tous les jeunes de sa génération. Le contexte actuel abrutit pesamment et, si nous n’y prenons point garde, nous engloutira tous.

En 2010, la ville de Saint-Louis qui fêtait ses 350 ans d’existence a organisé 29 expositions dans le cadre du Off et est devenue un partenaire officiel de la Biennale. Le visiteur pouvait sillonner le centre ville, découvrir l’intérieur d’hôtels, d’instituts, d’écoles, de bâtiments publics, de galeries ou encore de maisons privées qui montraient des œuvres d’art. L’engouement des organisateurs (habitants, municipalité) et la beauté du site – entre continent et Langue de Barbarie – entouré de l’océan a créé un événement magique.

Aux Comptoirs du Fleuve, le commissaire Ed Cross avait rassemblé sept artistes africains d’envergure qui, à la fois, puisent en de nombreuses sources dont celles de leur culture et posent un regard critique (sur la société, la globalisation, l’humanité).

Etait exposé l’artiste kenyan, Peterson Kamwathi, qui avait été sélectionné pour le In de la Biennale. Ses gravures qui représentent un âne sont particulièrement bouleversantes. Cet animal joue un rôle central encore de nos jours dans certaines régions du Kenya (champs, transports de minerais de fer et de marchandises), cependant il est continuellement mal traité, battu. La représentation de l’artiste, qui est centrée sur la douceur de l’âne, interpelle le passant. Elle incarne tous les abusés de la terre, la résignation, la soumission et questionne la brutalité humaine. L’usage de la gravure sur bois permet à la fois d’accentuer la fragilité et la force de l’animal. Les entailles sont moins fines qu’avec la technique de la taille-douce (sur métal) et transmettent un aspect « rustique » qui, lui, peut être trompeur. Aussi les traits qui esquissent l’âne reproduisent une sorte d’écriture, de mouvement scriptural, brouillant les délimitations entre arts, entre écriture et dessin pour mieux briser le silence devenu si pesant.

Abdoulaye Ndoye, peintre, a exposé au Musée Boribana. Il met en scène plusieurs drames sur de larges toiles en utilisant une écriture qu’il crée et qui ne se réfère à aucune langue. Les fragments de terre en dérive pourraient renvoyer à l’état du monde actuel où nous détruisons les océans, les forêts, les rivières sans mesure, avançant rapidement vers l’abîme. Les couleurs rouges et noires, brunes et roses utilisées intensifient le drame. Et les nombreux signes éparpillés, disséminés rappellent l’incantation, la fonction du talisman – traits soigneusement choisis pour exorciser le vide courtisé. L’exposition d’une grande sobriété pose un regard non alarmiste, mais préoccupant sur le chemin pris. Une toile dépeint une pirogue brisée entre deux terres, en reflet au drame vécu par les pêcheurs qui trouvent de moins en moins de poissons – les navires étrangers vident les océans. Aussi cette représentation rappelle le sort de nombreux jeunes qui partent à n’importe quel prix sur des embarcations de fortune, des pirogues qui se « brisent » en chemin, ne parvenant jamais à destination – problématique que nous avons vu avec le travail de Viyé Diba et que nous verrons à nouveau ci-dessous car il ne cesse de hanter les artistes.

Ndary Lô, lauréat en 2002 et 2008 du Grand Prix de la Dak’Art, était bien évidemment dans la section Rétrospective du In. Il a également exposé dans la cour du bâtiment de l’Eiffage Sénégal, au sein du Off avec la volonté d’investir ce lieu créé lors de la colonisation pour réitérer l’importance de miser sur la posture de « l’envol » (nom qu’il a donné à son exposition).

De nombreuses sculptures en métal suspendues du plafond représentaient de longues figures humaines filiformes aux bras étendus, se dirigeant, comme l’oiseau, vers l’ouverture du ciel. En ce XXIe siècle marqué par des difficultés toujours grandissantes pour les populations du continent africain, l’artiste évoque l’importance de garder espoir, de lutter pour se diriger vers la lumière malgré l’obscurité grandissante. Ceci est d’autant plus urgent que le Sénégal, tout comme le monde, s’enlisent dans de graves impasses. Alors que les sculptures par leur élancement motivent à se tourner vers le ciel, divers tableaux (portraits peints) rappellent l’importance de se remémorer la lutte menée par de grandes figures du XXe siècle : Senghor, Mandela, Martin Luther King, Lumumba, pour n’en citer que quelques-uns. Pour avancer, Ndary Lô évoque l’urgence de connaître le passé. Certaines de ces toiles étaient dans la Biennale de 2008 et présentaient plusieurs figures africaines-américaines.

2008, Techniques mixte, 76x76c

Ce travail dialogue avec celui du peintre sénégalais Iba Ndiaye, décédé en 2008, qui, lui aussi, s’était référé aux contributions des Africains-Américains, en particulier aux chanteuses de blues, aux musiciens de jazz. Ceci réitère l’importance pour l’Afrique de connaître le combat vécu par la diaspora, ses contributions et discuter davantage des problèmes occasionnés par la traite, l’esclavagisme afin d’avancer plus efficacement.

Une sculpture représente une pirogue avec à bord plusieurs figures debout, les bras tendus vers le ciel, comme implorant les cieux. La composition transmet la vitesse : la barque semble fendre les vagues avec détermination. La pirogue a également l’aspect d’un serpent de mer ou d’un animal imaginaire qui proviendrait d’une époque lointaine, unissant l’être à la nature, à son environnement. L’impression de mouvement suggère l’envol, je dirai même l’envolée, puisqu’il s’agit pour le spectateur de puiser son inspiration dans cette création comme dans une envolée lyrique, poétique. Cette œuvre dégage d’autres préoccupations, contemplant divers drames. Ndary Lô et Abdoulaye Ndoye vivent tous les deux à Mbao, village de pêcheurs et ne peuvent se dissocier des soucis que ceux-ci vivent et que j’ai mentionné ci-dessus.

La Biennale de 2010 a été une réussite malgré les nombreux obstacles qu’elle a rencontrés. Les artistes ont représenté une panoplie de problèmes qui eux se font écho d’une toile à l’autre, afin que nous y cherchions activement des solutions. Ils sont nombreux à soulever des préoccupations sociales et écologiques. Massamba Mbaye, journaliste et critique d’art, remarque dans Le quotidien de la Biennale des Arts de Dakar : « Il y a comme un signal rouge qui traverse cette vue non exhaustive de différentes signatures de cette biennale. Ces désirs verts ont un goût fort d’acide » (Mbaye, Dak’art actu, p.2).

Ndary Lô, Abdoulaye Ndoye, Maksaens Denis, Viyé Diba et bien d’autres représentent l’urgence de la situation, sans pour autant verser dans un pessimisme paralysant. Ils sollicitent un état contemplatif, misant sur l’esthétique, s’inspirant de la beauté de la nature, d’une quête intérieure sur le modèle du mystique. Cette contemplation devrait permettre au spectateur de questionner les violences, les pulsions destructrices.

Konaté rappelle l’apport unique de la création artistique ou littéraire qui a la capacité à critiquer le contexte politique, maintenant une distance nécessaire avec celui-ci, misant sur l’esthétique :

L’une des questions qui traversent les études d’Adorno sur l’art et la culture, […] se ramène à l’aptitude de l’artiste à proposer une écriture, un style dont la radicalité imprenable, annonce les changements nécessaires pour une société mieux émancipée. Sous ce rapport, l’art échappe à toutes les instances d’embrigadement pour maintenir vivant un espace de production et de reproduction critique (Konaté, La Biennale de Dakar, p. 154).

Mais comme l’enlisement prédomine, il faudra espérer que l’envolée courtisée ne saura tarder, car après que maintes personnes (artistes, spécialistes) aient pointé sur la cause des divers problèmes, on ne sait plus ce qui finalement provoquera le changement tant souhaité et si urgemment nécessaire.

BIBLIOGRAPHIE

COLLECTIF, 40 ans d’Art et de Soleil (1970-2010), supervisé par Cheick THIAM, Dakar, Les Editions du Soleil, 2010.

Dak’Art 2010, Catalogue de la 9ème Biennale de l’art africain contemporain, Dakar, La Rochette, 2010.

KABEYA, Eddy, « Je revendique le respect de l’autre ! », Dak’art actu, Quotidien de la Biennale des arts de Dakar, nº3, 10 mai 2010, p. 7.

KONATE, Yacouba, La Biennale de Dakar : pour une esthétique de la création africaine contemporaine – tête à tête avec Adorno, Paris, L’Harmattan, 2009.

MBAYE, Massamba, « Désirs verts », Dak’art actu, Quotidien de la Biennale des arts de Dakar, nº 5, 12 mai 2010, p. 2.

[1] Professeur associé, Université du Texas à Austin.

[2] Le titre des ouvrages ont parfois été donnés par l’artiste en anglais, parfois en français. Cette étude se réfère à la langue choisie par l’artiste et que le catalogue de la Biennale respecte.

[3] Le quotidien de la Biennale des Arts de Dakar, n°3, lundi 10 mai 2010.

[4] Samedi 29 juin 2010, Biennale de Dakar 2010, exposition Rétrospective.

[5] Samedi 29 juin 2010, Viyé Diba discute son travail à l’exposition Rétrospective.

[6] Echange courriel du 14 février 2011 entre l’auteur de cette étude et Maksaens Denis.

[7] Echange courriel du 14 février 2011.

[8] Echange courriel du 14 février 2011.