LA DYNAMIQUE DES RAPPORTS INTERCULTURELS CHEZ ETIENNE GOYEMIDE

Ethiopiques n°74.

Littérature, philosophie et art

1er semestre 2005. Altérité et diversité culturelle

Dans l’avant-propos de son ouvrage sur l’Afrique centrale, publié en 1989, Philippe Decraene regrettait que « l’histoire et la géographie contemporaines de l’Afrique (…) restent les parents pauvres de l’Université française » [2]. Si les choses ont changé depuis, et si la littérature africaine elle-même est davantage connue et étudiée, en France et ailleurs, il faut bien reconnaître que certaines régions, certains pays ont, au hasard des événements politiques ou des prix littéraires, attiré les regards de l’Occident alors que d’autres restaient dans l’ombre. La République centrafricaine reste l’un de ces pays mal connus. Ancien Oubangui-Chari, ancien membre de l’AEF [3], la RCA, indépendante depuis 1960, compte peu d’écrivains publiés hors du territoire. Etienne Goyémidé (1942-1997) est l’auteur de romans, nouvelles, poèmes et pièces de théâtre et a plusieurs fois obtenu le prix de la meilleure nouvelle francophone. Comme le personnage central de son premier roman, il a fait carrière dans l’enseignement, du secondaire au ministère centrafricain de l’Education et de la Recherche, et la Fondation culturelle de Bangui porte aujourd’hui son nom.

Le silence de la forêt et Le dernier survivant de la caravane, les deux romans qui l’ont fait connaître en France, publiés respectivement en 1984 et 1985, sont à première vue bien différents. Le premier, qui a depuis inspiré un film de même titre présenté au festival de Cannes en mai 2003, raconte la quête d’un homme formé à l’école française et parvenu, quatre ans après l’indépendance, au sommet de la hiérarchie, qui décide, sur un coup de tête, de tout abandonner pour s’enfoncer dans la forêt et y chercher le sens de l’existence. Là, il rencontre un groupe de pygmées babinga et la seconde moitié du roman retrace les étapes de son initiation à cette autre culture. Le second roman fait, lui, un retour en arrière puisqu’il se situe à la fin du dix-neuvième siècle et met en scène un épisode de la traite esclavagiste perpétrée par les Maures en pays banda [4], une razzia brutale au lever du jour dans un village, la suite du récit retraçant le calvaire de la caravane et les étapes de sa progression jusqu’à sa libération aussi désirée qu’inattendue. Au-delà de ce qui les sépare, nous retrouvons dans ces deux récits le même réseau d’idées et de situations, et cette étude analyse la dynamique des rencontres entre cultures telle qu’elle s’y présente. Elle tente en outre de dénouer l’enchevêtrement des réseaux y enserrant l’espace et le temps, et abordant esclavage, colonisation et métissage, met en lumière la cohérence de la pensée qui sous-tend les deux textes.

- LE STATUT DE L’INDIVIDU ET SA RELATION AU GROUPE

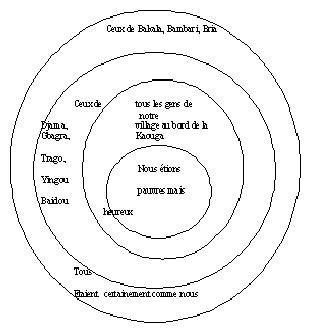

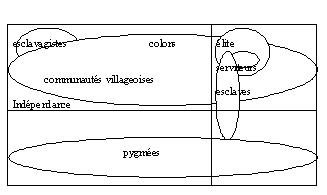

Les deux romans se situent en République centrafricaine, en zone rurale : le premier entre Nola et Bilolo, au Sud-Ouest du pays, le second plus à l’Est, entre Ippy, « à mi-chemin entre Bambari et Bria » (p.9) et le nouveau village, sur la rivière Kaada. Ce second roman cite encore d’autres villes : Bakala, Birao, Berberati, Ndele, Bokouma, Bangassou, situées aux quatre coins du pays, et qui achèvent de l’ancrer dans la réalité géographique et de donner corps au récit qui va suivre. La mention de ces villes est aussi un indicateur social, puisque les deux ouvrages situent l’individu inséré au sein d’une communauté organisée et attachée à la terre à laquelle elle s’identifie. Gonaba, l’« un des tout premiers inspecteurs de l’enseignement primaire de la RCA » indépendante (S p.36), et personnage principal de ce roman, se détache de la masse par le fait même qu’il est l’auteur du récit, écrit à la première personne, même si la façon dont il se présente l’insère d’emblée dans un groupe social, tout en le définissant par sa seule profession, fait d’ailleurs intéressant et révélateur d’un Gonaba réduit à une marionnette dont le costume cache un intérieur creux. Il se considère à juste titre comme « cadre supérieur d’une nation qui vient de s’engager sur la pénible voie de l’indépendance » (p.14) et se situe au carrefour de plusieurs groupes. Formé à l’école française, il est maintenant « comme un Blanc » (p.36) aux yeux des villageois qui l’accueillent, et prend modèle sur ses maîtres. Inspecteur d’éducation, il se considère comme le successeur des agents coloniaux, mais se sent également solidaire des dirigeants, cadres supérieurs et fonctionnaires qui ont remplacé ceux-ci aux postes de commandes. Il a des rapports administratifs avec les chefs locaux et considère le chef de Bilolo comme un vieux camarade dont les propos ne l’intéressent visiblement pas – pour lui, ces villageois qui ne connaissent « pas même un mot de français » (p.21) « sont par définition et notoirement des illettrés et des imbéciles » (p.18). Il se considère par ailleurs comme un homme de la savane par opposition aux hommes de la forêt que sont les Pygmées [5], ces « sauvages », « certainement très dangereux pour nous autres civilisés » ces « animaux », « qui ne sont pas aussi grands que nous », et qui vivent « avec les singes dans la forêt » (p.14-15). Les dialogues révèlent que cette façon de penser est également celle de son groupe de rattachement, une élite formée à l’étranger et passablement acculturée. A l’occasion de son passage à Bilolo, Gonaba rencontre aussi, à travers le personnage de Manga, un autre groupe humain, celui des esclaves, déjà entrevu à Bangui et limité ici à un individu, mais qui annonce le sujet du second roman en même temps qu’il propose une courte réflexion sur le concept de l’esclavage. Gonaba entretient d’autres rapports, de supériorité mais aussi de complicité, vis-à-vis de Paul, son boy et de Victor, le chauffeur, qui le servent depuis quelque temps déjà et ont adopté certains de ses préjugés vis-à-vis des autres groupes. Comme le révèlent les nombreux souvenirs d’enfance qu’il égrène, des liens plus profonds que tous ceux-là le rattachent en outre à sa famille, rassemblée autour de la mère viscéralement attachée à la terre ancestrale, et que Gonaba n’a jamais réussi à arracher au village. La famille, ce sont aussi la fratrie, les loisirs partagés et la solidarité. Contrairement à ses relations de travail, l’importance de ses rapports familiaux ressort de la place même qui leur est faite dans le récit, comme du changement de ton qui les accompagne, caractérisé par l’absence de sarcasme et une certaine tendresse. Notons également l’équation espace-temps dans ces passages, soulignant que ces liens familiaux n’ont vraiment souffert ni de la durée ni de l’éloignement. Sa famille est elle-même insérée dans une communauté nationale « formée de cercles concentriques de plus en plus larges, qui s’étagent les uns sur les autres » [6], rendant compte de la place des diverses communautés dans l’espace. L’auteur résume ce schéma par ces mots : « Uniformément mal habillés, mal chaussés (…) mais tous étaient heureux. » (SFp.35) Notons cependant que ces cercles ne révèlent que les communautés les plus voyantes parce qu’elles se situent en surface. Il faudrait parler d’un autre système de cercles sous-jacents, rendant compte de l’existence cachée des esclaves et des pygmées.

Cette uniformité, cette unité dans le bonheur s’opposent à l’isolement actuel de Gonaba, comme à la définition qu’il donne du bonheur moderne :

« …je puis dire que je suis heureux. J’ai un chauffeur, un jardinier, qui sont payés par l’Etat. Un chauffeur, un jardinier et un cuisinier qui travaillent pour me permettre de vivre comme un Blanc » (p.36).

Enfin, Gonaba entretient des rapports aussi superficiels qu’impersonnels avec les femmes, considérées dans leur ensemble comme des objets de plaisir, et sa façon de penser, là encore celle de son groupe social, est très différente de celle des pygmées dont Manga se fait l’interprète :

« Nous autres babingas, on ne va pas avec les femmes des autres. Ceux qui le font risquent d’être chassés de la communauté. C’est une bonne raison pour conserver cette ligne de conduite » (p.29).

Une fois de plus, les personnages sont présentés, non pas tant comme des individus, que comme des représentants de leur communauté, dont ils ont adopté les mœurs et les principes. Les comportements, dans les deux romans, sont régis par les valeurs communautaires affirmant la supériorité du groupe sur l’individu. La propriété – publique et privée – y est délimitée, ce qui explique que ni le vol ni l’adultère n’y soient admis, du fait qu’ils menacent le fonctionnement harmonieux du groupe.

Le célibataire Gonaba, malgré ses relations professionnelles et ses attaches familiales, se sent seul. Cet isolement est réel, et dû au fait que son existence n’obéit aux principes d’aucun groupe, puisqu’il ne vit que pour lui-même. Les premières pages du roman le montrent comme un être stérile et inutile qui, dans une société où tout individu se doit de produire et de se reproduire dans l’intérêt du groupe, est donc en situation instable. Il est impossible qu’il reste ainsi – c’est même cet isolement, auquel son milieu ne l’a pas préparé, qui est à l’origine de son dégoût de la vie. Il décrira plus loin ses sentiments comme « une sorte de rejet, de mépris et d’abandon » (p.41). Son histoire, que retrace le roman, est celle d’un déracinement choisi après un déracinement forcé, au sein d’un peuple lentement déraciné. S’il décide de partir chez les Pygmées et non de rentrer au village ancestral, c’est que c’est la seule issue qui lui reste, son village étant déjà marqué par son contact avec l’école et sa famille étant déjà engagée dans un processus de désagrégation – son petit frère fait maintenant des études en France. Le cercle mentionné plus haut pour délimiter l’espace est ici la trame du temps et à la fin du récit, on retrouvera Gonaba sur le chemin du retour.

- LES COMMUNAUTES REPRESENTEES

La première communauté, celle des élites citadines, dont le symbole, dans le second roman, est le cimetière des Blancs, « propre et toujours bien entretenu » (DS p.21), au cœur de la cité administrative, nous est présentée au début du Silence de la forêt comme une communauté décadente, entrée dans un processus de désagrégation interne et minée par l’hypocrisie et les préjugés, une communauté schizophrène dont la personnalité tiraillée entre passé et présent, entre tradition et domination coloniale, a perdu son équilibre et ses valeurs et vit dans la capitale, lieu d’exil, hybride et vide dont nul n’est originaire. Le roman s’attarde longuement à décrire le résultat de ce séisme : la paralysie due à la corruption, l’insensibilité, l’immoralité et la montée d’un individualisme anarchique et irresponsable, description confirmée dans les pages de l’ouvrage de Decraene qui nous parlent, à propos de la RCA de l’époque (p.60), de gestion incohérente et de désastreux héritage colonial. Gonaba compare l’élite à « de vilains méchants tigres » (p.71-72) [7], et, pour les qualifier, accumule les adjectifs : tortueux, destructeurs (3 fois), voraces (3 fois), stupides (2 fois), hargneux, cruels (3 fois), gloutons, boulimiques. Aux côtés de ces fonctionnaires, mais reléguée dans la campagne et à peine visible sur les cartes géographiques, la communauté paysanne laborieuse qui, à l’époque, constitue, selon les économistes, 80% de la population : planteurs obscurs, pêcheurs et filles simples, vivant au ralenti, aux prises avec les lenteurs de l’administration et avec les difficultés de l’existence quotidienne. Les villageois, représentés dans le premier roman par Simone, la jolie fille ramenée par Gonaba, et dans le second par les enfants qui redisent l’histoire de la fondation d’Ippy, apparaissent comme à la fois simples, honnêtes, voire un brin naïfs, mais intelligemment opportunistes, tâchant de tirer le meilleur parti de leur sort de laissés pour compte. Quant à la communauté d’origine, celle d’autrefois, « havre de paix et de bonheur » (DS p.87) continuant « son petit bonheur de chemin au rythme imperturbable du temps » (DS p.10), elle apparaît ici et là, au fil des souvenirs qui crèvent par endroits la surface lisse du premier roman, et au grand jour au début du second, vision idyllique proche de celle de L’enfant noir de Camara Laye. L’auteur l’oppose à la RCA moderne et la pare de toutes les qualités :

Aujourd’hui

Les « délices empoisonnées de la civilisation importée » (SF p.73)

Un corps affaibli, incapable d’effort

Des femmelettes

Des tares (SF p.79)

Hier

La dure école de la tradition, engendrant l’endurance et forgeant des champions, « de vrais hommes, des guerriers, bref des durs » (SF p.73), « aguerris, intelligents, responsables et surtout conscients de nos devoirs vis-à-vis de notre société. » (DS p.22).

Les vertus inculquées à la circoncision (SF p.74)

Une « solidarité sans faille » (DS p.17)

« Un bonheur sain, gai, de tous les jours, au jour le jour » (DS p.23)

Notons à ce propos que le second roman, dont l’action se situe près d’un siècle avant celle du premier, lui sert en quelque sorte de préface, avec ses gamins qui rêvent du modernisme avec ses belles maisons, l’école et les magasins, « les camions et les voitures de toutes sortes » et l’arrivée de l’avion (DS p.18). Chronologiquement, Goyémidé nous introduit ensuite dans la société babinga, possédant les qualités des communautés d’autrefois mais située dans le présent, ce qui résout de façon commode le dilemme de Gonaba et lui permettra de vivre son rêve. Comparée aux Amérindiens et au bon Samaritain de l’Evangile, la communauté babinga restera parée jusqu’au bout de toutes les vertus : ces gens sont gentils, compréhensifs, dévoués, formidables, préparant des mets succulents, détenteurs d’une sagesse ancestrale et d’une connaissance des plantes médicinales précieuses ; un peuple majeur, fier, vivant simplement, jouissant d’une santé de fer, ayant le sens de l’honneur, pratiquant spontanément l’entraide (p.111) et illustrant au mieux l’idéal de vie évoqué par Senghor dans Liberté I (p.277-279) : la culture des vertus, « le travail, l’honneur, la piété filiale, la charité, l’hospitalité ».

En marge de ces diverses communautés, il faut enfin mentionner les envahisseurs nomades du second roman, qualifiés indifféremment et successivement d’assaillants, puis de maîtres, de tortionnaires et d’esclavagistes, d’hommes en noir et au cœur noir, de diables et de fantômes. S’ils sont d’abord perçus comme des individus isolés, du fait de la soudaineté et de la violence de leur incursion dans le village endormi, rendues par une série d’instantanés fragmentaires, le reste du récit décrit les cavaliers vêtus de noir dans les gestes qui les rassemblent, révélant leur appartenance ethnique, leur foi et leur occupation : la cérémonie du thé, bu dans des tasses minuscules, assis à même le sol (p.47-48), la prière, « une étrange gymnastique, la face tournée du côté du soleil levant » (p.55) et les violences infligées à la caravane des esclaves. Les villageois captifs, quant à eux, conservent dans leur nouveau statut d’esclaves la hiérarchie et les valeurs de leur village, et c’est ce qui les sauvera. Il faut souligner ici le rôle capital joué par la littérature orale dans le récit – contes, légendes, chants et épopées mis à contribution aux niveaux individuel et collectif pour oublier la douleur, soutenir le moral de la caravane et annoncer l’attaque libératrice de la fin, tout comme ils rythment le récit, lui imposant leurs mouvements et leurs pauses.

- STRUCTURES, REPERES ET FRONTIERES

Au fil des romans, de rares individus, Gonaba, Manga, les pygmées rencontrés à Bangui, quittent leur groupe pour s’aventurer chez les autres, ce qui permet au lecteur de faire connaissance, à travers eux, avec ces diverses communautés, présentées comme vivant à l’écart les unes des autres. L’auteur se sert de ces visiteurs comme de marqueurs de l’espace et de temps par le biais de leur apparence, de leurs comportements et de leurs réflexions. Il importe de souligner à ce point la lecture de la distance entre les diverses communautés, établissant un parallèle entre espace et temps : plus la communauté se rapproche du monde « civilisé », plus elle monte en surface et perd ses racines, et plus le réseau espace-temps au centre duquel elle vit se mue en un labyrinthe d’enfermement. Espace de surface, marqué par le temps

Espace souterrain, hors du temps

Le silence décrit l’élite acculturée se débattant dans le carcan des minutes et des heures et dans un espace à la fois précis, encombré et restreint, tandis que les villages vivent lentement dans un espace plus large, moins réglementé et habitué aux aléas, aux retards et aux reports de dates, et que les Babingas se déplacent dans un espace illimité et libéré de tout calendrier. Le dernier survivant, après avoir décrit Ippy, cette « minuscule localité perdue au cœur de l’immense Afrique » (p.10) au milieu de « grandes étendues de savanes et de forêts » (p.23) et arrosée par quatre petites rivières, s’enfonce dans le temps et au plus profond de la vaste forêt-galerie pour évoquer cet autre village à jamais perdu, « au confluent des rivières Kossio et Yingou » (p.31).

La communauté babinga, vivant hors du temps, est séparée physiquement de la Centrafrique postcoloniale par une vaste étendue forestière qui, au fil des pages, fait perdre au lecteur tous ses repères spatio-temporels, avec des mots comme « se perdre », « glas », « mort ». Bilolo « est le dernier gros village de cette route qui s’enfonce dans la forêt, où elle a vite fait de se perdre sous forme de piste encombrée de branches et de feuilles mortes » (p.15). Cet abîme entre les deux sociétés est décrit comme l’entrée dans « une autre galaxie », encore qu ‘il faille ajouter que c’est sa propre société que Gonaba qualifie ainsi dès son réveil au campement babinga (p.86). Il est également exprimé, et dès l’abord, en termes d’incertitude devant la difficulté, voire l’impossibilité de se fondre dans l’autre groupe, de devenir autre. Pour Gonaba, la séparation de sa société d’origine apparaît dès les premières difficultés comme une folie, du fait qu’elle lui fait perdre sa sécurité. En faveur du statu quo et de la séparation entre ces communautés étanches, l’auteur évoque la peur de l’inconnu et le manque total d’outils. Gonaba n’a ni la forme physique nécessaire à l’adaptation à son nouvel environnement, ni la force de caractère attendue de celui qui prend « des risques inutiles et gratuits » (p.79). Il est de plus incapable de lire le langage de la nature, et, hormis le français, ne connaît que sa langue maternelle, le sangho. Quant à Manga, il ne pense pas arriver à être un jour « considéré par les grands hommes comme l’un des leurs ou simplement comme un homme » (p.30).

Dans le temps, la cassure entre l’avant et l’après, le passé et le présent, et l’attitude des uns et des autres vis-à-vis de ceux qui sont étrangers à leur communauté de vie, est longuement analysée et perçue comme le fruit du colonialisme, défini dans le second roman comme « la rencontre de deux mondes et de deux civilisations somme toutes diamétralement opposés » (p.10) : avant, c’étaient les danses, les parties de chasse, les grands cercles autour des repas, les veillées – le bonheur solidement ancré dans l’appartenance à une même communauté de vie et de destin à une époque où « nous étions sans conteste le centre du monde, le nombril de la terre » (DS p.11). Le Silence ajoute sa voix à toutes les autres pour confirmer l’école comme lieu de la cassure, puisqu’elle enclenche un processus irréversible d’acculturation par apprentissage, imitation et adaptation, et engendre

« l’éloignement (…), la concurrence, les inimitiés, les rivalités, les palmarès, les hiérarchies, les classes sociales, les doués en mathématiques, les doués en français, les bons à rien, les « peut faire mieux », les fainéants, les condamnés, les manœuvres, les cuisiniers, les chauffeurs, les jardiniers, les Docteurs, les Inspecteurs » (p.41).

Le dernier survivant de la caravane lie, lui, comme de nombreux romans antérieurs, l’école à la religion, englobant catholicisme, protestantisme et Islam, et perçoit ces deux institutions comme sources de privations, voire de destruction. Du début à la fin du Silence, Gonaba évoluera mais finira par se résigner à la séparation de ces communautés. Au début de son exploration, il se dit que « le monde est comme il est. De tout temps, il y a toujours eu des différences entre les hommes » (p.79). Au terme de son expérience, marqué par la mort de sa femme, il quitte la communauté babinga dans laquelle il s’était inséré et où il avait vécu neuf ans, « pour essayer de nous refaire une place dans ma communauté d’origine » (p.155), non plus parce que l’expérience lui paraît impossible, mais parce qu’une page de sa vie se tourne et que l’avenir lui paraît bouché. Il reste que l’issue de ce retour apparaît comme fort incertaine.

Dans l’espace/temps, la séparation entre communautés est exprimée à travers l’interminable parcours forestier de Gonaba, et par le désordre qui se glisse insensiblement dans le récit au fil des souvenirs décousus qui mêlent les temps passé et présent. Les notations d’heures précises se succèdent : 9h15, 10h30, 11h15, 13h53, 15h18, entrecoupées de descriptions intemporelles et de réflexions rendant compte de la perte progressive des repères : « Quelle distance ai-je déjà parcourue ? Je n’en ai aucune idée. » (p.59) Au campement babinga, Gonaba sera le seul à tenter de tenir un calendrier pour se situer dans le temps.

- LES OUTILS DE L’INTERACTION

La relation entre les groupes, présentés comme ayant d’abord vécu en autarcie, est déterminée par les critères transmis et qui avaient pour but premier d’assurer la continuité et la survie du groupe. Ces relations ont ensuite été marquées par l’histoire violente du pays, constitué, comme le rappelle Decraene [8], « de tribus refoulées de l’Est par la traite arabe qui drainait des esclaves vers les ports de l’océan indien et par d’autres tribus refoulées de l’Ouest fuyant la traite européenne, (…) l’un des rares pays de l’ancien empire français ».

A avoir, de plus, énormément souffert des excès du colonialisme. Goyémidé attire l’attention du lecteur du Silence de la forêt sur la loi de la jungle qui prévaut depuis des siècles sur l’ensemble du territoire, et qui demande aux fauves de ne pas s’attaquer entre eux, mais de se coaliser « pour mieux terroriser et décimer les plus faibles » (p.72). Gonaba explique ensuite l’aventure coloniale dans les mêmes termes, comme un exemple « à grande échelle » du principe que chez les hommes, on ne naît pas tigre, on le devient. Ces sombres réflexions n’empêchent pas le porte-parole de l’auteur de regretter le fait que ses compatriotes « se sont bien souvent comportés de façon beaucoup plus cruelle, beaucoup plus sadique et plus intolérable que ceux dont ils ont pris la place » et qu’il est préférable de voir « des éléments étrangers » se comporter ainsi que ses propres frères (p.73) – une remarque qui confirme par ailleurs les liens d’appartenance du personnage à sa communauté. On retrouve dans les propos de Gonaba, dans son approche superficielle des autres, s’arrêtant à leur physique et les assimilant à leur habitat, et dans sa façon de les dénigrer – villageois stupides ou Babingas assimilés aux singes – les leçons des contes et leur xénophobie comme les préjugés hérités de sa formation coloniale. Les villageois d’Ippy ne seront pas plus charitables vis-à-vis des Maures, encore qu’ils aient l’excuse des circonstances. Autant que leur comportement, c’est l’apparence physique de ces derniers, poussée jusqu’à la caricature par l’auteur, qui les dénote comme étrangers : « Grands diables vêtus de noir, au teint cuivré, aux cheveux noirs, lisses ou frisés, aux sourcils noirs et touffus, aux yeux profondément enfoncés dans les orbites » (p.55), « la tête entièrement cachée dans un turban qui ne laissait entrevoir que deux yeux et l’arête crochue d’un nez couleur de cuivre » (p.41).

L’outil le plus précieux à l’établissement de relations entre communautés reste, dans les deux romans, l’outil linguistique, essentiel à la connaissance et à la compréhension de l’autre. Dès qu’il reprend ses esprits dans la hutte des Babingas, Gonaba cherche à savoir où il se trouve et tente de saisir les paroles de ceux qui sont à ses côtés, notant l’étrangeté de leur dialecte, et s’intéressant à la gestuelle qui va lui permettre de deviner que c’est de lui qu’il s’agit (p.83) – les deux romans s’intéressent d’ailleurs particulièrement à la gestuelle, révélatrice du caractère. Du « langage des gestes » (p.85) et de ses premiers efforts pour avoir l’air intéressé, ponctués de quelques sourires (p.91), aux heures passées en compagnie de son jeune informateur, Gonaba s’investit dans l’apprentissage de la langue :

« Nous avons causé, nous avons beaucoup causé. Sans nous comprendre. Mais l’important pour nous était de causer, et nous y sommes parvenus, lui parlait babinga et moi sangho. Nous avons ri de nos ignorances respectives » (p.94).

Les écoliers d’Ippy racontent leur joie et leur fierté de débutants le jour où ils se découvrent capables de « lire à peu près correctement le français » (p.11). Et les villageois captifs souffriront de constater « qu’il leur était impossible de comprendre ce qui se tramait (parce) nos maîtres s’exprimaient dans une langue entièrement inconnue de nous » (p.45), un « jargon guttural et incompréhensible » (p.133).

Evoquant l’expérience des voyageurs abordant un groupe inconnu, et en réaction contre les exactions coloniales, le porte-parole de l’auteur insiste enfin sur la nécessité, avant même toute tentative de communication, d’une attitude d’humble ouverture, de respect et de patience, critiquant au passage l’arrogance de ces explorateurs et scientifiques prétendant tout connaître des populations hâtivement étudiées et jugées inférieures ou attardées :

« Je ne suis pas ethnologue. Je ne suis pas venu ici avec l’intention arrêtée de faire découvrir au monde civilisé « les Vies et Mœurs des Babingas de la forêt équatoriale » (…). Si je me trouve ici (…), ce n’est pas pour violer leur personnalité, ce n’est pas non plus pour piller leur patrimoine (…), mais c’est simplement pour vivre avec eux (…) en les considérant comme il se doit, en peuple mûr et respectable, et non en espèces de cobayes de laboratoire » (p.97).

Gonaba fera bientôt des progrès, et, « de temps en temps, pour leur prouver qu (‘il fait) des efforts pour connaître le babinga, (…) en sort quelques mots, une phrase, on en rit, et on continue » (p. 98).

Un autre outil utilisé par Goyémidé comme par ses personnages est l’inclusion de contes traditionnels au fil du récit. Le second roman fait le meilleur usage de ce procédé, insérant au fil du texte contes populaires, chants prémonitoires et récits épiques, qui contribuent à faire du Dernier survivant une célébration du village dont la fondation est présentée comme l’accomplissement de la vision patriarcale soutenue dans son progrès par le fonds de la sagesse ancestrale. Les contes (SF p.108-109) témoignent de l’enracinement des communautés dans la tradition. Moyen détourné de transmettre une sagesse séculaire et de faire passer un message de vie à leur auditoire, ils prouvent en outre qu’au-delà de leurs différences, pygmées et paysans sont fondamentalement les mêmes.

- DYNAMIQUE DE GROUPE ET PROGRES

Si, au départ, l’espace est inégalement reparti entre communautés n’ayant ni connaissance des autres ni rapports, les deux récits vont voir évoluer la situation par l’intermédiaire de catalyseurs : individus comme l’inspecteur Gonaba, la paysanne Simone, les pygmées Manga et Kaliwosse, qui vont évoluer d’un groupe à l’autre et, ce faisant, révéler à leur groupe d’élection une pensée nouvelle, des mœurs différentes, et devenir l’instrument d’une transformation durable. Ou encore des groupes comme ceux des esclavagistes et des agents coloniaux qui précipitent la communauté violentée de la paix dans la guerre en faisant exploser l’unité communautaire. L’interpénétration des communautés est décrite comme fondée sur un malentendu, une incompréhension initiaux. Le chef de Bilolo présente à l’inspecteur son « esclave » babinga dont il décrit les devoirs : « Il fait tout pour moi : il laboure mes champs, récolte le vin de palme, pêche, chasse, puise l’eau, travaille à la cuisine » (p.18). Ce qui marque pour lui l’esclavage, c’est la disproportion entre la quantité de travail fournie et son salaire : des cigarettes et un bout de tissu de temps en temps. L’intérêt du passage est rehaussé par la réflexion qui le suit à quelques pages de distance – celle de l’esclave en question proclamant son entière liberté. A la définition de l’esclavage offerte par Gonaba :

« Esclave, c’est-à-dire que tu lui appartiens, que tu travailles pour lui, qu’il peut faire de toi ce qu’il veut » (p.26), il oppose sa liberté de choix : « je suis à Bilolo de mon plein gré et j’en repartirai quand bon me semblera » (p.27).

Le mouvement d’un groupe à l’autre reste celui du cercle mentionné plus haut en termes d’espace : Simone retourne chez sa mère après sa nuit avec l’inspecteur ; Manga s’est promis de rentrer chez les siens quand bon lui semblera ; et la mort de Kaliwosse l’arrachera aux bras de son mari pour la rattacher à ses ancêtres. Les Maures, les agents coloniaux et Gonaba lui-même finiront par repartir d’où ils étaient venus. On peut résumer ce mouvement par le schéma qui suit :

C’est là que les deux romans se séparent : Le silence de la forêt voit la compassion et l’amour triompher des différences et faciliter l’intégration de Gonaba au campement pygmée. Son mariage avec Kaliwosse est tout autant le signe de son adaptation que sa clef, qui va lui permettre une immersion totale et potentiellement définitive au sein du groupe – une adoption scellée par le pacte de sang. Dans le second roman au contraire, c’est la haine qui sert de moteur aux relations entre les deux groupes, les captifs ne désirent qu’une chose : la mort de leurs tortionnaires. A cet égard, l’évolution de leurs sentiments vis-à-vis des Maures est significative, comme la montée de leur haine et de leur soif de vengeance, prouvant, s’il en était besoin, que l’amour répond à l’amour comme la haine à la haine. A la brutalité de l’esclavage, au viol subtil de la colonisation, Goyemide oppose la puissance tranquille et durable du métissage, les premiers provoquant la mort et le second engendrant la vie.

CONCLUSION

Au fil des pages, nous retrouvons plusieurs des thèmes traités ailleurs dans la littérature africaine – ceux de l’âge d’or précolonial, des méfaits de la colonisation et de ce qui l’a suivie : la perte de l’identité, l’aliénation de l’individu cherchant à s’intégrer dans un nouveau groupe et y perdant son âme. Le regard satirique porté sur l’inspecteur Gonaba rappelle ainsi l’instituteur du Lion et la perle de Soyinka et Notre fille ne se mariera pas d’Oyono-Mbia [9]. L’originalité de Goyémidé est, tout en rejoignant une tradition romanesque, d’avoir ancré ses romans dans l’histoire spécifique de la Centrafrique pour en rappeler le passé et offrir un regard critique sur sa gestion présente tout en se tournant vers un avenir métis, donnant raison à Mongo Beti qui écrivait [10] en 1996 :

« J’ai souvent entendu dire que les écrivains ne devaient pas se mêler de politique, que le militantisme affaiblit l’artiste ou même lui fait perdre sa voie (…). Je n’ai pas besoin de consulter l’histoire littéraire pour prouver la fausseté de cet argument. Il me suffit d’examiner ma conscience pour affirmer qu’il n’y a pas de plus grande vocation pour un homme de lettres que la défense d’une noble cause. Et y a-t-il une cause plus noble au monde que le bonheur et la liberté d’un peuple ? »

BIBLIOGRAPHIE

BISSENGUE, V., Contribution à l’histoire ancienne des Pygmées : l’exemple des Aka, Paris, L’Harmattan, 2004, 206p.

LAYE, Camara, L’enfant noir, Paris, Plon, 1953, 221 p.

DECRAENE, Ph., L’Afrique centrale, Paris, CHEAM, 1989, 154p.

GOYEMIDE, E., Le Silence de la forêt, Paris, Hatier, 1984, 157p.

– Le Dernier survivant de la caravane, Paris, Hatier, 1985/Le Serpent à Plumes, 1998, 169p.

– « Le Théâtre existe ! », in Littérature centrafricaine, Paris, Notre Librairie 97, avril-mai, 1989 p. 88-93.

GURVITCH, G. (éd.), Traité de sociologie, Paris, PUF, 1960, 2 vol., 514p. & 466p.

IBNLFASSI, L., & Hitchcott N. (éd.), African francophone writing. A critical introduction, Oxford, Berg, 1996, 215p.

Littérature centrafricaine, Paris, Notre Librairie n°97, avril-mai, 1989, 129 p.

OYONO-MBIA, G., Notre fille ne se mariera pas, Paris, ORTF-DAEC, 1971.

SENGHOR, L.S., Liberté I. Négritude et humanisme, Paris, Seuil, 1961, 448 p.

SOYINKA, W., Le lion et la perle, Yaoundé, CLE, 1968.

THILLE, Fr., Au coeur de la forêt vierge avec les Pygmées Babinga, Paris, Albin Michel, 1990, 185 p.

[1] Departement of Language, International Studies, University of Central, U. K.

[2] DECRAENE, Philippe, L’Afrique centrale, Paris, CHEAM, 1989, p.11.

[3] Afrique équatoriale française.

[4] Les Banda occupent le cœur de la RCA mais plusieurs sous-groupes se retrouvent dans tout le pays. Victimes des razzias, ils gagnèrent le centre et l’est au XVIIIe siècle puis se dirigèrent vers le nord-ouest à la recherche de terres nouvelles jusqu’à la région de l’Ouham entre 1840 et 1860. Ils représentent la plus importante population du pays.

[5] Les Pygmées, aujourd’hui estimés à plus de 17000 (15000 en 1996 selon Ethnologue.com), sont considérés comme la plus ancienne ethnie de la RCA.

[6] SENGHOR, L.S., Liberté I, p.27-29

[7] Réminiscence peut-être du tigre et de sa « tigritude » évoqués par Soyinka en réponse à Senghor.

[8] DECRAENE, Philippe, L’Afrique centrale, op. cit., p.60. Si la traite la plus connue est la traite transatlantique, qui a duré du seizième au dix-huitième siècles, le pays a aussi et surtout souffert des razzias musulmanes organisées aux dix-huitième et dix-neuvième siècles depuis les Etats voisins du nord et de l’est, et qui dépeuplèrent le pays.

[9] SOYINKA, W., Le lion et la perle, Yaoundé, CLE, 1968, p.12-15, G.OYONO-MBIA, Notre fille ne se mariera pas, Paris, ORTF-DAEC, 1971.

[10] BETI, M., “Afterword : homecoming”, in Ibnlfassi L. & Hitchcott N. (éd.), African francophone writing. A critical introduction, Oxford, Berg, 1996, p.187.